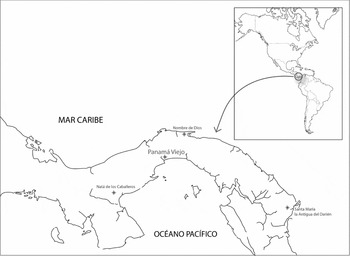

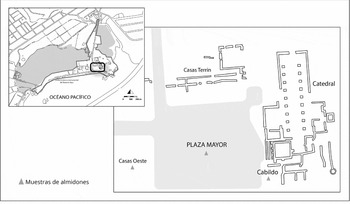

La antigua ciudad de Panamá, conocida como Panamá Viejo (1519–1671), forma parte del proceso de colonización y conquista de Tierra Firme, el cual se inició con la fundación de Santa María la Antigua del Darién (1510), Nombre de Dios (1510) y Natá de los Caballeros (1520). Su posición estratégica la llevaría a convertirse en una pieza fundamental del sistema de comercio colonial y plataforma decisiva para la conquista del sur del continente americano (Figura 1). Su historia, como la de otras ciudades coloniales, encierra una compleja red de relaciones con las poblaciones indígenas. Esta no solamente se reduce a la guerra y al aniquilamiento físico, dado que la supervivencia de los españoles y su empresa conquistadora se basó en parte en el establecimiento de relaciones y alianzas con los nativos americanos (Aram Reference Aram2008). Uno de los primeros retos que tuvieron que afrontar los españoles fue la adaptación al clima tropical del istmo de Panamá, muy diferente al clima mediterráneo de la península ibérica. Parte de esta estrategia de adaptación pasaba por asegurar el abastecimiento regular de alimentos en las colonias. Para lograr esta empresa fue clave el aporte de los alimentos y conocimientos culinarios de los nativos, fundamentalmente en cuanto a los recursos vegetales, puesto que en el caso de los animales, dada la ausencia de animales domésticos, no quedaba otra alternativa que introducir especies europeas (Castillero Reference Castillero2006). En este tema como en otros, la arqueología histórica está en condiciones de aportar y confrontar las materialidades citadas en los documentos escritos. Este trabajo se centra en la historia de la subsistencia de los primeros momentos de ocupación de Panamá Viejo (siglo dieciséis), siendo el objetivo determinar los recursos alimenticios aprovechados por los primeros colonos de esta fundación, especialmente en el caso de las plantas. En anteriores publicaciones ya se han presentado los resultados de análisis zooarqueológicos llevados a cabo durante el desarrollo del Proyecto Arqueológico Panamá Viejo (Jiménez y Cooke Reference Jiménez and Cooke2001; Martín y Rodríguez Reference Martín and Rodríguez2006). Para revelar qué plantas hicieron parte de la despensa de los españoles se llevó a cabo un análisis de almidones de instrumentos líticos recuperados en contextos coloniales, tales como la Plaza Mayor, Casas Oeste y el Cabildo (Figura 2). Se eligió esta técnica arqueobotánica debido a sus ventajas en la recuperación de vestigios vegetales en contextos deficientes para la preservación de macro-restos botánicos, en condiciones de alta humedad y temperatura, como es el caso de Panamá. Se hizo una prueba piloto con el análisis de cinco muestras, mediante la cual se obtuvieron resultados muy novedosos dado que, por primera vez, se confirmó el uso de algunas de las plantas citadas en las fuentes históricas (Castillero Reference Castillero2006:433) y desconocidas hasta el momento en el registro arqueológico.

Figura 1. Localización geográfica de Panamá Viejo.

Figura 2. Plano general del Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo. Detalle del sector de la Plaza Mayor.

Breve Historia del Sitio

La conquista europea de Tierra Firme se inició con la fundación de San Sebastián de Urabá en 1509, la cual fue destruida por los nativos tempranamente. Un año más tarde, los españoles lograron consolidar Santa María la Antigua del Darién, en inmediaciones del río Tanela, actual municipio de Acandí en Colombia (Martín Reference Martín and Rodríguez2006).

Las noticias acerca de las abundantes riquezas de este territorio llegaron a la Corte española por parte de Vasco Núñez de Balboa, quien consolidó Santa María y estableció vínculos estratégicos con los nativos de la región con el propósito de facilitar el control de estos amplios territorios. En 1511, el rey Fernando el Católico lo nombró gobernador y capitán interino de la Provincia del Darién. El apoyo de la Corona y las relaciones con los aborígenes le permitieron “descubrir” en 1513 el océano Pacífico o “Mar del Sur” y recibir el título de adelantado de la Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba. Sin embargo, en España Balboa no contaba con toda la confianza de la corte, razón por la cual Fernando el Católico, nombró en 1513 a Pedro Arias de Ávila (o bien Pedrarias) como capitán general y gobernador de Castilla del Oro (Aram Reference Aram2008).

Pedrarias, hombre de confianza del rey por sus múltiples hazañas en la guerra de Granada y durante las campañas en África en 1508 y 1511, en donde demostró nobleza y valentía, organizó entre mayo y diciembre de 1513 los preparativos para esta gran expedición, la cual estuvo supervisada muy de cerca por el propio monarca. El 26 de febrero de 1514 la flota de Pedrarias, con un grupo de dos mil personas aproximadamente, partió hacia el Darién; el 3 de junio arribaron a La Española y, finalmente, el 30 de este mismo mes llegaron a su destino, Santa María la Antigua del Darién (Aram Reference Aram2008; Mena Reference Mena1992).

Luego de las primeras incursiones al oeste de Santa María, Pedrarias tomó la decisión de trasladar esta ciudad a las costas del Pacífico, buscando un lugar estratégico para llevar a cabo la campaña conquistadora. El 15 de agosto de 1519, en una aldea de nativos al mando del cacique Cori, fundó Panamá, primer asentamiento español en la costa pacífica del continente americano. Para fines de ese año, Pedrárias ordenó a Diego de Albites que repoblara la antigua fundación de Nombre de Dios, con el fin de contar con un puerto base en la costa caribeña del istmo. Entre ambas ciudades se estableció un paso comercial, el Camino Real, por el que transitaron abundantes mercancías y un sinnúmero de viajeros (Martín Reference Martín and Rodríguez2006). La ciudad de Panamá se consolidó así como parte importante del proceso colonizador del sur del continente americano y paso obligado de las riquezas provenientes del imperio inca. Este hecho generó el creciente interés por parte de los piratas, en primera instancia de Portobelo y, años más tarde, de la ciudad de Panamá.

Hacia finales de 1670, Henry Morgan, gobernador de Jamaica, partió hacia Panamá con 35 barcos y un grupo aproximado de dos mil piratas ingleses y franceses. En esta oportunidad, conociendo las dificultades que representaba la toma de Portobelo, decidió atacar el fuerte de San Lorenzo y remontar el río Chagres para luego tomar el Camino de Cruces que lo llevaría hasta la ciudad (Hanselmann et al. Reference Hanselmann, Mendizábal, Martín, Ewen and Skowronek2016). Sin embargo, no contó con que las condiciones del istmo y el camino eran difíciles, lo que le impidió moverse con rapidez, permitiendo organizar la defensa de Panamá y la evacuación de la mayoría de sus habitantes (Exquemelin Reference Exquemelin2002).

El ataque pirata en 1671 no pudo ser repelido por el ejército que defendía la ciudad. Según algunas fuentes históricas el gobernador Guzmán, viendo que estaba perdida la ciudad, decidió prender fuego a los depósitos de municiones; las llamas se propagaron rápidamente y la urbe fue consumida por el fuego. Otras fuentes indican que fue Morgan, quien después de permanecer cerca de 28 días en Panamá y no habiendo encontrado grandes tesoros, procedió a la destrucción de la misma (Castillero Reference Castillero2006; Exquemelin Reference Exquemelin2002). A partir de este hecho, y viendo las dificultades que planteaba el emplazamiento para su defensa, se decidió el traslado de la ciudad a unos 13 km en dirección oeste, oficializándose su fundación en 1673, en inmediaciones del cerro Ancón, lo que se conoce en la actualidad como el Casco Antiguo de Panamá. En la actualidad las ruinas de Panamá Viejo constituyen un conjunto monumental histórico de 28 ha protegidas, las cuales gestiona el Patronato Panamá Viejo (Martín y de Arango Reference Martín and de Arango2013).

El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo

Las ruinas de Panamá Viejo se ubican sobre la costa pacífica del actual territorio panameño, con una temperatura promedio que oscila entre los 23 y 27° C. La estación lluviosa se extiende de mayo a diciembre, con una pluviosidad anual de 2000 mm y humedad relativa de 75 por ciento. Desde el año 1995 el Patronato Panamá Viejo viene adelantando el Proyecto Arqueológico Panamá Viejo (PAPV), el cual ha desarrollado líneas de investigación a partir de proyectos de rescate o articulados a intervenciones arquitectónicas (Martín y Rovira Reference Martín and Rovira2012). En ese sentido cuenta con una línea relacionada con los patrones funerarios, tanto prehispánicos como coloniales (e.g., Martín y Díaz Reference Martín and Díaz2000; Martín et al. Reference Martín, Rivera and Rojas2009; Rojas et al. Reference Rojas, Rivera and Martín2011). De otro lado se ha consolidado un campo de acción articulado a la diversa cultura material que caracteriza la secuencia humana de ocupación del sitio arqueológico, en donde se resalta la caracterización de la mayólica producida localmente (e.g., Rovira Reference Rovira1997, Reference Rovira2001, Reference Rovira2006; Rovira y Mojica Reference Rovira and Mojica2007).

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la Plaza Mayor (Mendizábal Reference Mendizábal2004), así como la prospección y excavación arqueológica relacionada con la construcción del Centro de Visitantes (Martín Reference Martín2002a), han consolidado una línea de investigación acerca de la ocupación prehispánica del sitio, permitiendo articularlo dentro del contexto arqueológico regional (Martín Reference Martín2002b).

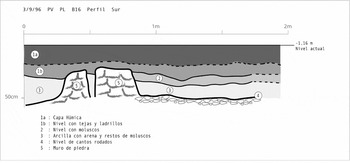

Finalmente, las intervenciones arqueológicas tendientes a la recuperación de la traza urbana de la antigua ciudad colonial llevaron a una intensa actividad de campo en las ruinas de la Plaza Mayor, Casas Terrín, Casas Oeste y el Cabildo (PAPV 1996a, 1996b). Además de identificar los niveles del piso original durante la época colonial, estas generaron una gran cantidad de información relacionada con la vida cotidiana de la ciudad durante los siglos dieciséis y diecisiete, en donde se destaca la presencia de diversos tipos cerámicos (sobre todo mayólicas locales y europeas), diversidad de objetos metálicos (en su mayoría clavos y tachuelas) así como artefactos de piedra desgastados, manos de molienda y metates. De los artefactos de molienda se recuperaron las muestras de almidones analizadas en este trabajo (Figura 2). En estos contextos la estratigrafía es compleja debido a las sucesivas ocupaciones y modificaciones antrópicas. Se trata de un sector del sitio arqueológico en donde se ha identificado la ocupación prehispánica a través de varios rasgos funerarios (Mendizábal Reference Mendizábal2004) y la subsecuente ocupación colonial. Posteriormente, durante la década de 1970, el sector de la Plaza Mayor y sus alrededores sufrieron múltiples transformaciones e intervenciones como parte de los planes para su reactivación como destino turístico. Tales elementos discordantes fueron removidos durante el inicio del Proyecto Arqueológico Panamá Viejo, liderado por Beatriz Rovira (Martín y Rovira Reference Martín and Rovira2012). En la Plaza Mayor la estratigrafía de la ocupación colonial presenta, en términos generales, un conjunto de unidades estratigráficas comunes: 1) adecuación del terreno para el desarrollo urbano, 2) disposición de pisos y pavimentos, 3) apertura de zanjas y cimentación de edificaciones, 4) sobre-nivelación de pisos durante la ocupación colonial (1519–1671). Dado que el proceso fundacional se inició en este sector de la ciudad, los depósitos arqueológicos excavados aquí incluyen los estratos más tempranos de la ocupación europea del sitio (Figura 3, estratos 3 y 4) que corresponden con la ocupación del siglo dieciséis, de acuerdo con los materiales recuperados.

Figura 3. Estratigrafía del sector de la Plaza Mayor de Panamá Viejo (dibujo original de Tomás Mendizábal).

La identificación y análisis que se hizo de la fauna recuperada de un pozo cegado a inicios del siglo diecisiete (Brizuela y Mendizábal Reference Brizuela and Mendizábal2001), abrió el camino para el acercamiento a la dieta de los antiguos colonizadores europeos de estos territorios (Jiménez y Cooke Reference Jiménez and Cooke2001), la cual se complementó posteriormente con datos comparativos de la explotación de moluscos de las ocupaciones prehispánica y colonial (Martín y Rodríguez Reference Martín and Rodríguez2006). La correlación de esta información, sumada a la de esta investigación, ofrece una mirada completa a una mesa con marcado sabor americano.

Análisis de Almidones

Los almidones son macromoléculas intracelulares donde las plantas almacenan energía en forma de carbohidratos, que constituyen la principal fuente de las calorías consumidas por los seres humanos (Esau Reference Esau1953:26; Loy Reference Loy and Hather1994; Tomlinson y Denyer Reference Tomlinson and Denyer2003; Wilson et al. 2009). La estructura interna de todos los granos de almidón está compuesta de anillos duros (cristalinos) y blandos (amorfos), formados por los polímeros de glucosa amilopectina y amilosa (Haslam Reference Haslam2004). Los granos de almidón se forman a partir de un punto de nucleización, denominado hilum o cruz de malta (Esau Reference Esau1953:26; Haslam Reference Haslam2004; Loy Reference Loy and Hather1994:89; Pagán et al. Reference Pagán, Rodríguez, Chanlatte and Narganes2005). En algunos casos, el hilum no es fácil de observar, debido a la presencia de fisuras en la parte central del grano que pueden ser causadas por degradación enzimática, hidrólisis o alteraciones físicas causadas por el procesamiento de las plantas (Giovannetti et al. Reference Giovannetti, Lema, Bartoli and Capparelli2008). Los granos de almidón pueden ser observados porque poseen propiedades ópticas cuasi-cristalinas, tales como anisotropía óptica y doble refracción (Loy Reference Loy and Hather1994:89).

El desarrollo e importancia de este tipo de análisis se debe a dos principios básicos compartidos con otras técnicas arqueobotánicas: la variabilidad morfológica y la preservación en el registro arqueológico. La forma y el tamaño varían entre unas plantas y otras, de manera que es posible identificar diferentes tipos de plantas a partir de la morfología de los granos de almidón. A pesar de tratarse de un resto orgánico, las posibilidades de preservación son muy altas, como lo prueba el hecho de que se han recuperado almidones en depósitos datados en dos millones de años (Torrence Reference Torrence, Torrence and Barton2006:17). Por lo general, éstos se preservan muy bien en las paredes de la cerámica, en los artefactos líticos y atrapados en el cálculo dental (Dickau et al. Reference Dickau, Ranere and Cooke2007; Hardy et al. Reference Hardy, Blakney, Copeland, Kirkham, Wrangham and Collins2009; Haslam Reference Haslam2004; Lentfer et al. Reference Lentfer, Therin and Torrence2002; Loy 2004; Perry Reference Perry2004; Piperno y Holst Reference Piperno and Holst1998; Torrence Reference Torrence, Torrence and Barton2006:29).

En el presente estudio se analizaron cinco muestras procedentes de la antigua ciudad de Panamá (1519–1671), específicamente de contextos asociados con los inicios de su fundación: Plaza Mayor, Cabildo y Casas Oeste (Tabla 1). Estimamos que estos son de la primera mitad del siglo dieciséis, y fueron excavados en diversas temporadas de campo asociadas con el proyecto de recuperación de la traza urbana del antiguo asentamiento (Figura 3) (Martín Reference Martín2003).

Tabla 1. Procedencia de las muestras analizadas.

Para la selección de los artefactos líticos se tuvo en cuenta la estratigrafía y la secuencia de ocupación de los sectores de la ciudad antigua mencionados anteriormente. Para este trabajo se escogieron únicamente artefactos asociados con áreas de actividad colonial. Tales artefactos presentan características morfológicas similares a las reportadas en las ocupaciones prehispánicas del sitio. Las manos de moler consisten en cantos rodados de basalto con caras planas producto del desgaste por el uso, con una longitud que varía entre 12 y 18 cm. Por su parte, los metates son rocas del mismo tipo de forma rectangular con la cara superior cóncava y hundida producto del uso para moler granos u otros elementos vegetales. El metate analizado mide 42 cm de largo por 34 cm de ancho. La extracción de las muestras para la recuperación de almidones se hizo mediante el raspado en seco de las superficies de uso de los artefactos seleccionados. El sedimento extraído se guardó en tubos de plástico, herméticamente cerrados y etiquetados con la procedencia de cada muestra.

En el laboratorio, a cada muestra se le aplicó un protocolo de separación de almidones basado en la diferencia de densidad (Dickau Reference Dickau2005; Piperno Reference Piperno, Zeder, Bradley, Emshwiller and Smith2006:60). En primer lugar, cada muestra se centrifugó a 2000 r.p.m. durante 15 minutos para concentrar el residuo. Una vez concentrado el sedimento, se añadió una solución de agua pesada preparada con cloruro de cesio (CsCl) con una densidad de 1.8 g/ml con el fin de separar los granos de almidón mediante flotación. Las muestras se centrifugaron durante 5 minutos a 2000 r.p.m. para sedimentar las partículas más pesadas y permitir la flotación de los granos de almidón. De la parte superior del agua pesada se retiraron unos 10 ml que fueron depositados en un nuevo tubo de ensayo. Posteriormente, se realizó la fase de concentración de los almidones mediante la disolución del líquido pesado. Para reducir la densidad se realizaron cuatro lavados con agua destilada. En cada lavado las muestras se centrifugaron a 2000 r.p.m. durante 15 minutos. Del residuo final se montaron las placas portaobjetos y se procedió a su observación en un microscopio de luz compuesta con filtro polarizador marca Olympus CX-41, con magnificaciones entre 100X y 1000X. Las placas fueron observadas en su totalidad mediante un barrido en zigzag comenzando por el vértice inferior derecho.

Para la identificación taxonómica se utilizó la colección de referencia del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Antioquia, compuesta de 70 especies, y también se tuvieron en cuenta publicaciones sobre almidones del Neotrópico (Aceituno y Lalinde Reference Aceituno and Lalinde2011; Aceituno y Loaiza Reference Aceituno and Loaiza2014; Athens et al. Reference Athens, Ward, Pearsall, Chandler-Ezell, Blinn and Morrison2016; Bonomo et al. Reference Bonomo, Aceituno, Politis and Pochettino2011; Dickau Reference Dickau2005, Reference Dickau2007; Dickau et al. Reference Dickau, Ranere and Cooke2007; Dickau et al. Reference Dickau, Bruno, Iriarte, Prümers, Betancourt, Holst and Mayle2012; Holst et al. Reference Holst, Moreno and Piperno2007; Pagán et al. Reference Pagán, Rodríguez, Chanlatte and Narganes2005; Pagán-Jiménez et al. Reference Pagán-Jiménez, Guachamín-Tello, Romero-Bastidas and Constantine-Castro2015; Perry Reference Perry2002, Reference Perry2004; Perry y Flannery Reference Perry and Flannery2007; Piperno Reference Piperno, Zeder, Bradley, Emshwiller and Smith2006; Piperno y Dillehay Reference Piperno and Dillehay2008; Piperno y Holst Reference Piperno and Holst1998; Piperno et al. Reference Piperno, Ranere, Holst and Hansell2000; Rumold Reference Rumold2010).

Resultados

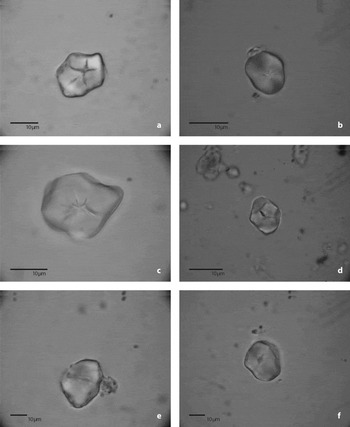

En total se recuperaron 160 almidones, de los cuales 50 se han podido asociar a diferentes taxones (Tabla 2). Esto representa un 31,25 por ciento del total, un porcentaje que se puede considerar significativo en este tipo de análisis. De los almidones identificados, 13 poseen características diagnósticas del Zea mays (Tabla 2; Figura 4a, b): todos son granos poliédricos, angulares con facetas de presión y con predominio de gránulos de tamaño mediano (10–20 µm) (Figura 5); 10 granos presentan hilum fisurado y tres hilum abierto céntrico tipo puntiforme.

Tabla 2. Identificación taxonómica de los microrrestos recuperados de artefactos líticos.

a: almidones; f: fitolitos

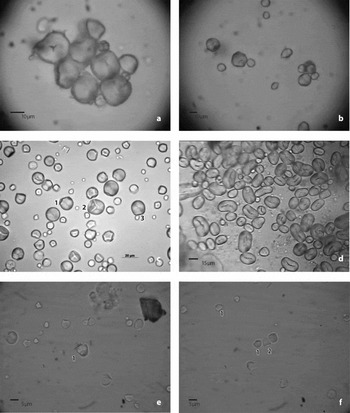

Figura 4. Almidones de referencia: a y b) Zea mays, c) Manihot esculenta (1 y 3: coronas facetadas; 2: líneas de flexión distal), d) Phaseolus vulgaris, e) Xanthosoma sagittifolium (1: grano compuesto) y f) Xanthosoma sagittifolium (1: campanas bifacetadas; 2: campanas simples).

Figura 5. Almidones arqueológicos de Zea mays con hilum fisurado: a) DQ 5, L: 23,8 µm; b) DQ 5, L: 13,84 µm; c) P 4, L: 26,6 µm; d) AQ 8, L: 13,83 µm; e) Capa II 8, L: 15,45 µm; y f) AQ 8, L: 16,11 µm.

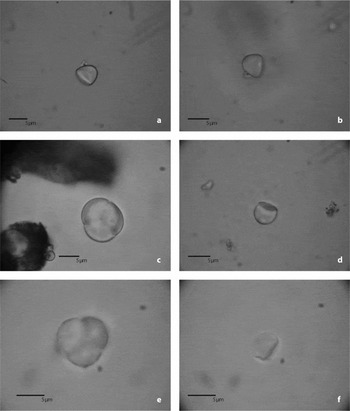

Trece granos de almidón presentan las características diagnósticas del género Phaseolus (Tabla 2; Figura 4d). Son granos ovalados, con lamellae visibles; 11 de ellos presentan fisura longitudinal (Figura 6) y en un caso se observa el hilum abierto en posición céntrica. El rango de longitud varía entre 20 y 30 µm; únicamente en dos casos la longitud es inferior a 20 µm, pero son gránulos con el resto de las características de este género.

Figura 6. Almidones arqueológicos del tipo Phaseolus (cf. vulgaris) con lamellae y fisura rasgada, muestra AQ 8: a) L: 24,9 µm; b) L: 28 µm; c) L: 29,33 µm; d) almidón c con luz polarizada; e) L: 30,04 µm; f) almidón e con luz polarizada; g) L: 24,95 µm; y h): almidón g con luz polarizada.

Diez granos de almidón tienen características del género Xanthosoma (Tabla 2; Figura 4e, f). Tres granos son tipo compuesto, que consiste en pequeñas estructuras formadas por dos o tres campanas facetadas que se unen a través de la corona (Figura 7c, e). Seis tienen forma de campana simple (Figura 7a, b, d) y uno de campana facetada (Figura 7f). Todos son granos pequeños (0–10 µm) y en seis de los gránulos simples se observa el hilum de tipo puntiforme y céntrico.

Figura 7. Almidones arqueológicos de Xanthosoma (cf. sagittifolium): a) CO 6, L: 6,36 µm; b) CO 6, L: 6,35; c) P 4, L: 8,69 µm; d) CO 6, L: 5,01 µm; e) AQ 8, L: 6,23 µm; y f) AQ 8, L: 5,91 µm.

Un total de 13 gránulos (Tabla 2) han sido identificados como Fabaceae (Figura 8a, b). Estos almidones son ovalados o alargados y su longitud varía entre 17 y 28 µm; en 11 casos se observan lamellae y en algunos una pequeña depresión central. Ninguno de ellos muestra la fisura longitudinal y rasgada que es uno de los rasgos más diagnósticos del género Phaseolus. Por el momento, y a espera de poder lograr una mayor resolución taxonómica, planteamos su asociación con la familia de las leguminosas, dado que cumplen con varios rasgos como la forma, en algunos el tamaño (los más grandes) y la presencia de lamellae.

Figura 8. Almidones arqueológicos del tipo Fabaceae (a y b) y de Manihot cf. esculenta (c y d): a) CO 6, L: 17 µm; b) AQ 8, L: 18,35 µm; c) Capa II 8, L: 10,47 µm; y d) Capa II 8, L: 18,58 µm.

Por último, en el conjunto de las muestras analizadas se han recuperado dos granos en forma de campana de tamaño mediano, con hilum puntiforme y céntrico. En uno de ellos se observan las líneas de flexión en el borde distal (Figura 8c) y en el otro las facetas en la corona (Figura 8d), rasgos típicos de los almidones campaniformes de Manihot esculenta (yuca; Figura 4c) (Pagán-Jiménez et al. Reference Pagán-Jiménez, Guachamín-Tello, Romero-Bastidas and Constantine-Castro2015). Además de los almidones, en la muestra AQ Nivel 8 se recuperaron nueve fitolitos pertenecientes a la familia Poaceae (Tabla 2). Tres son del tipo halteriforme o bilobatos y el resto son elongados que se corresponden con fitolitos subepidérmicos articulados.

Discusión

Tradicionalmente la historia de los recursos alimenticios consumidos por los españoles en las colonias del Nuevo Mundo ha sido tratada desde las crónicas. La arqueología en sitios históricos aporta las materialidades ausentes en los documentos escritos, poniendo a prueba la escritura como única fuente del pasado. El presente artículo aporta una información poco utilizada y por lo tanto novedosa para analizar desde el registro arqueológico cómo fue la asimilación de recursos alimenticios por parte de los españoles. El análisis de almidones es una técnica arqueobotánica muy utilizada en la arqueología prehispánica del Neotrópico, dadas las difíciles condiciones de preservación de macro-restos vegetales, pero casi no utilizada en la arqueología histórica. Los resultados que presentamos en el presente artículo sirven para contrastar las fuentes documentales con los restos arqueológicos recuperados en Panamá Viejo. Desde una perspectiva arqueológica, hasta el momento, la historia de la alimentación durante la ocupación colonial de Panamá Viejo había sido abordada solamente desde la arqueozoología, en donde resultaba evidente el traslado de ciertos patrones alimenticios (con la importación de ganado vacuno, porcino y aves de corral), pero también la “obvia” introducción a la dieta europea de una amplia oferta de fauna local (peces, aves, mamíferos y moluscos marinos) (Jiménez y Cooke Reference Jiménez and Cooke2001; Martín y Rodríguez Reference Martín and Rodríguez2006; Sanabria Reference Sanabria2007). En este escenario, los almidones constituyen una evidencia novedosa y muy prometedora para conocer mejor el espectro de recursos botánicos usados por los españoles y el proceso de asimilación en un ambiente desconocido y difícil para los recién llegados. Los taxones identificados vienen a confirmar lo que los historiadores han planteado sobre la apropiación de cultivos amerindios que por la época del contacto se sembraban en Panamá. A la larga, esta asimilación, presionada por una necesidad de primer orden, garantizó la supervivencia de los españoles, lo que permitió el éxito de la expansión por el Nuevo Mundo de las huestes colonizadoras. Empero, esta apropiación de recursos no se redujo a la inclusión de nuevos alimentos, sino también de los conocimientos autóctonos para procesarlos y conservarlos. Esto fue clave para la subsistencia, dadas las adversas condiciones para la preservación de estos en el clima cálido y muy húmedo del istmo de Panamá. Una evidencia de lo anterior es el uso de instrumentos líticos tipológicamente prehispánicos como manos y metates para el procesamiento de las plantas. Por último, se destaca que los taxones botánicos que han podido ser identificados representan una parte de ese espectro de plantas que buscamos en el registro, dado que no todos los almidones pudieron ser identificados. La mayor parte de las plantas que se lograron determinar aparecen en los documentos escritos como alimentos de primer nivel como el maíz, el fríjol o la yuca.

El historiador Alfredo Castillero (Reference Castillero2006:427) describe que el abastecimiento de alimentos en Panamá Viejo fue siempre una empresa complicada. De acuerdo con sus investigaciones, para la época se cultivaban en el territorio panameño plantas nativas como el maíz, la yuca, el ñame, el otoe, el ají y el fríjol. Paralelamente se introdujeron naranjas, limones, limas, cidras, granadas, higos, sandías, melones, pepinos, lechugas, coles, rábanos, perejil, ajo, berenjena, cebolla, apio, puerro y granos, entre los que se destaca el arroz. De acuerdo con este autor (Castillero Reference Castillero2006:427), la dieta básica española se sustentaba en vino, aceite, pan de harina de trigo y carne, ya sea de cerdo, oveja o res. Los tres primeros productos, para el caso de las zonas tropicales como Panamá Viejo, debieron ser importados obligatoriamente. De igual forma, este autor afirma que los productos mencionados implicaban también un estatus social propio de las élites europeas que se trasladan a Panamá, ocupando cargos militares y eclesiásticos en el istmo.

Según los historiadores, en los tiempos del contacto, el maíz se había convertido en el sustento básico de la mayor parte de las civilizaciones y grupos étnicos del Nuevo Mundo. El mismo éxito que tuvo el maíz en el mundo precolombino fue también clave para los españoles, quienes encontraron en este el sustituto del trigo, el principal cereal del Viejo Mundo. El trigo llegó en 1493 a América, pero en las regiones húmedas tropicales como el istmo de Panamá no prosperó como cultivo debido al exigente clima tropical (Crosby Reference Crosby and Long2003:138). Los españoles pronto comprendieron el potencial del maíz para la fabricación de panes, el que se convertiría con el tiempo en su principal sustento alimenticio (Saldarriaga Reference Saldarriaga2011:196–198). Parece ser que además de su rol alimenticio, la fabricación de panes al modo europeo tenía un significado o efecto simbólico, dado que para los españoles formaba parte de su tarea de civilizar el Nuevo Mundo, incluyendo no solamente a los indígenas sino al resto de las criaturas (Saldarriaga Reference Saldarriaga2011:199). Otra forma de consumir el maíz que los españoles también adoptaron por analogía fue la mazamorra, que pronto compararon con la preparación de las gachas; de este modo se popularizó la sopa de maíz como otra forma de consumo (Saldarriaga Reference Saldarriaga2011:206). Fue tal la importancia del maíz en los primeros momentos de la conquista que la mortandad sufrida en 1514 en Santa María la Antigua del Darién ha sido atribuida principalmente a una la plaga de langostas que atacó la cosecha del mismo (Saldarriaga Reference Saldarriaga2011:53). En el caso de Panamá Viejo el maíz se convirtió en un alimento estratégico y fundamento de la dieta de esta ciudad. Tanto así que cuando la producción local no alcanzaba a abastecer el mercado, se importaba maíz desde Nicaragua y los valles peruanos (Castillero Reference Castillero2006:434). Incluso se hace mención del consumo específico de este cereal en forma de bollo y tortilla, aunque para las élites locales el prestigio siempre lo mantuvo el trigo por encima de los cereales nativos (Castillero Reference Castillero2006:439).

Otro alimento amerindio que hemos identificado ha sido Manihot esculenta, conocido comúnmente como yuca o mandioca. Actualmente, la yuca es uno de los principales recursos alimenticios en la América tropical debido a su alto contenido en carbohidratos. La llegada de la yuca al istmo de Panamá se remonta al Holoceno medio, en un rango estimado entre el 7000 y el 5000 a.P. (Dickau et al. Reference Dickau, Ranere and Cooke2007; Piperno Reference Piperno, Zeder, Bradley, Emshwiller and Smith2006:60). En las regiones neotropicales del Virreinato de la Nueva Granada y Panamá Viejo, la mandioca fue rápidamente adoptada por los españoles, no solamente por sus virtudes como alimento sino también por su resistencia cuando es transformada en tortas de harina, conocidas como casabe. Según Castillero (Reference Castillero2006:433–434), el casabe consumido en Panamá era importado desde la costa del Caribe venezolano y colombiano o de las islas caribeñas vía Portobelo, ya que las condiciones del istmo no eran propicias para el cultivo de la yuca amarga. Este producto, que se convirtió en un alimento de primera necesidad, podía ser llevado por las tropas y embarcado en los viajes marítimos (Castillero Reference Castillero2006:434; Saldarriaga Reference Saldarriaga2011:249). Esto indica que su valor alimenticio entre los españoles se incrementó por sus posibilidades de conservación.

Los taxones anteriores se caracterizan principalmente por ser plantas farináceas. Una planta muy nutritiva que hemos hallado en la muestra de almidones es Phaseolus, género al que pertenecen las dos especies más comunes: P. vulgaris y P. lunatus (Piperno y Pearsall Reference Piperno and Pearsall1998:134). En Panamá hay registros de fríjol común (P. vulgaris) datados en 5470 a.P. (Dickau Reference Dickau2005:152). Con la adopción del fríjol los españoles lograron una fuente estable de proteínas vegetales, su principal nutriente alimenticio, además de carbohidratos y vitaminas. Otra ventaja del fríjol es la preservación de sus semillas durante largos períodos, lo cual debió ser muy valorado por los españoles, de forma similar a las culturas amerindias. Los datos históricos de Panamá indican que al oeste de Ciudad de Panamá se cultivaba fríjol, junto con arroz, caña de azúcar y maíz; parte de esta producción agrícola fue determinante en el abastecimiento de la antigua ciudad (Castillero Reference Castillero2006:439).

Una planta que consideramos muy relevante en el registro microbotánico recuperado es Xanthosoma, comúnmente conocida como rascadera, malanga, yautía, tania u otoe en el caso de Panamá. Dado que la parte aprovechada de las especies de Xanthosoma es el rizoma, este taxón debió pertenecer al universo de las plantas farináceas. Para cerciorarnos de su identificación, los almidones tipo Xanthosoma se compararon con algunos de los géneros rizomatosos más importantes en el Neotrópico, sin hallar almidones similares en los siguientes taxones: Calathea, Canna, Dioscorea, Manihot, Ipomoea, Oxalis, Arracacia, Maranta y Zamia.

Del espectro de especies que incluye este género, X. sagittifolium es el más importante desde un punto de vista alimenticio (Brücher Reference Brücher1989:49; Giacometti y León Reference Giacometti, León, Hernando and León1994:253). Se cuenta con registros muy antiguos de este taxón en Colombia, donde parece ser que fue domesticada (Aceituno Reference Aceituno2016; Aceituno y Loaiza Reference Aceituno and Loaiza2007, Reference Aceituno and Loaiza2014; León Reference León1987: 109; Piperno Reference Piperno2011; Piperno y Pearsall Reference Piperno and Pearsall1998:116). En Panamá también se estima su uso desde tiempos prehispánicos, empero hasta la fecha no hay precisión cronológica (Dickau Reference Dickau2005:213). En el resto de América se presupone que su cultivo fue más intenso en las Antillas, de donde procede el nombre de tania (Giacometti y León Reference Giacometti, León, Hernando and León1994:253).

La documentación histórica sugiere que el otoe se incorpora a la dieta europea desde los inicios de la ocupación, al igual que el maíz, la yuca, los frijoles, el ñame y los ajíes (Castillero Reference Castillero2006:427). Sin embargo, no hay mayores datos respecto a este recurso alimenticio que nos permitan precisar su verdadera importancia en la dieta istmeña de los siglos dieciséis y diecisiete.

Un detalle que no queremos dejar por fuera es el uso de artefactos líticos tipológicamente originarios del mundo prehispánico. La presencia de estos artefactos en contextos coloniales de Panamá Viejo puede constituir una evidencia indirecta de un hecho que se dio al menos en el Virreinato de Nueva Granada y que podría ser extrapolable al caso aquí analizado: el empleo de los indígenas en la preparación y procesamiento del maíz y del casabe, debido a sus conocimientos sobre los recursos locales (Castillero Reference Castillero2006; Saldarriaga Reference Saldarriaga2011:197, 254).

La apropiación de recursos no se redujo únicamente a las plantas, sino que éstos también incluyeron animales silvestres nativos que complementaron a las especies domésticas introducidas desde el Viejo Mundo. El consumo de proteína animal durante la ocupación colonial de Panamá Viejo ha sido abordado desde la arqueozoología. Los restos de fauna recuperados en un pozo cegado en 1617, en el costado norte de la Plaza Mayor (Brizuela y Mendizábal Reference Brizuela and Mendizábal2001), han dado cuenta de las prácticas alimenticias de estos antiguos pobladores. Jiménez y Cooke (Reference Jiménez and Cooke2001) destacan la presencia de animales introducidos por los colonizadores europeos tales como el caballo (Equus caballus), la vaca (Bos taurus), la gallina (Gallus gallus) y el cerdo (Sus scrofa). Sin embargo, llama la atención la presencia de otros vertebrados como peces, anfibios, aves, tortugas y mamíferos locales. En esta muestra de fauna americana incorporada a la mesa de los colonizadores europeos, se destacan cinco familias de peces: bagres marinos (Ariidae), jureles (Carangidae), róbalos (Centropomidae), corvinas (Sciaenidae) y berrugates (Lobotidae).

En cuanto a reptiles se refiere, la hicotea (Trachemys scripta) sobresale sobre la muestra. Se trata de una especie dulciacuícola consumida en época prehispánica (Cooke y Ranere Reference Cooke, Ranere and Clutton-Brock1989, Reference Cooke, Ranere, Darwin and Welden1992). Llama la atención también la presencia de especímenes de iguana (Iguana iguana) y de sapo común (Bufo marinus), dos animales consumidos por los pueblos nativos americanos del istmo que pudieron ser parte también de la dieta de los españoles residentes en Panamá Viejo. Las aves son poco frecuentes en la muestra, pero se identificaron restos de pato real (Cairina moschata) y pavo (Meleagris gallopavo). Dentro de los mamíferos americanos que sobresalen en esta muestra aparecen el venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) y el saíno (Tayassu tajacu) (Jiménez y Cooke Reference Jiménez and Cooke2001).

Los moluscos marinos fueron otra fuente importante de la alimentación española en el Nuevo Mundo. Por supuesto debieron adaptarse a una oferta diferente, que en el caso de Panamá Viejo se restringió a ocho especies, en donde las familias Ostreidae y Donacidae resultan ser las más populares (Martín y Rodríguez Reference Martín and Rodríguez2006).

Conclusiones

La primera conclusión es que los datos presentados constituyen evidencias físicas concernientes a hechos cotidianos relacionados con el abastecimiento de recursos alimenticios citados en las fuentes históricas, pero desconocidos hasta el momento desde un punto de vista arqueobotánico (e.g., Castillero Reference Castillero2006). En el escenario de las materialidades de la historia, los granos de almidón han sido un tipo de evidencia poco explotado en arqueología histórica y su potencial es enorme para estudios sobre patrones de subsistencia y estrategias económicas. Este tipo de análisis constituye una herramienta metodológica para identificar las plantas que los españoles utilizaron cuando fundaron sus primeras colonias. De este modo, el análisis de almidones sirve para encontrar restos de plantas citados en los documentos escritos, pero de las cuales se carece de evidencias materiales. Concretamente, en la arqueología del Neotrópico, incluyendo la histórica, su potencial se multiplica debido a las condiciones climáticas que no son las óptimas para la conservación de macro-restos, a lo que hay que añadir las escasas posibilidades de conservación de los rizomas de las plantas en los contextos arqueológicos.

Siguiendo esta lógica, los resultados que hemos presentado son novedosos, en la medida en que han permitido hallar restos de plantas mencionadas en las crónicas, aportando nuevos datos sobre el abastecimiento de los españoles en Tierra Firme. De los taxones identificados cabe destacar el hallazgo de almidones de maíz, fríjol y yuca, tres de las plantas más importantes de las culturas y civilizaciones amerindias y que los españoles pronto incluyeron en su economía, con el fin de asegurar su subsistencia y continuar con su política expansionista en el Nuevo Mundo. Empero, somos conscientes de que el conjunto de plantas útiles fue mayor, dado que en las muestras analizadas no se pudieron identificar todos los morfotipos de almidones descritos. La identificación de almidones tipo Fabaceae indica el uso de otras leguminosas que no hemos podido identificar a nivel de género o especie, al igual que los fitolitos de gramíneas. No obstante, a pesar de ello el presente estudio se puede considerar muy promisorio de cara a continuar ampliando las muestras de análisis y con ello el abanico de plantas que, por un motivo u otro, entraron en la esfera cultural y alimenticia de los conquistadores.

La apropiación de recursos alimenticios locales también incluyó la caza de animales silvestres y la recolección de bivalvos y gasterópodos, lo que confirma la idea central del artículo de que los recursos amerindios fueron claves para la adaptación y vida cotidiana de los primeros pobladores europeos de Panamá Viejo. Sin embargo, es clara la baja diversidad taxonómica en comparación con los contextos prehispánicos. Esto tiene sentido, en parte, por la introducción de plantas y animales europeos, sobre todo reses, cerdos y aves de corral (Castillero Reference Castillero2006). Sin embargo, la garantía de su supervivencia, al menos durante los primeros años de conquista y colonización, dependieron de los conocimientos, experiencia y recursos de los pueblos nativos.

Agradecimientos

Los autores agradecen a las directivas del Patronato Panamá Viejo, institución a cargo de la gestión, investigación y conservación del Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, especialmente a su directora ejecutiva, Lic. Julieta de Arango, por facilitar el acceso a los artefactos líticos aquí analizados. De igual forma a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico de Panamá, que autorizó la salida de las muestras para su identificación y análisis. Al Dr. Tomás Mendizábal, quien estuvo a cargo de las excavaciones de 1996 y nos facilitó la información gráfica. Finalmente a las diseñadoras Wendy Florián, quien nos apoyó en la digitalización de las figuras que acompañan el documento, y Ana Marcela García, quien editó las figuras de los granos de almidón.

Declaración de disponibilidad de datos

Los informes citados en el artículo que hacen mención específica a los artefactos utilizados para este estudio se encuentran disponibles en el Laboratorio de Arqueología del Patronato Panamá Viejo. Los mismos pueden ser solicitados a los autores de este trabajo.