Sabemos que en la ciudad de La Plata, vecina al centro minero de Potosí, un par de queros pintados llegó a costar 15 reales, lo cual representa un alto precio para la época [Martínez C. y colaboradores Reference Martínez C., Díaz and Tocornal2016:9].

Observaciones preliminares

Los queros —nombre con el que se conoce a los pares de vasos de libación usados abundantemente en los Andes—,Footnote 1 eran considerados propiedad privada. Al constatar esto, nos planteamos una serie de preguntas: ¿Cuál era la finalidad de adquirir esta clase de objetos que, además, era bastante costosa? ¿Era sólo para el uso práctico, como recipiente para bebidas alcohólicas (principalmente chicha)? ¿O había otra razón, como lo manifiesta la variedad y complejidad de la decoración de los queros pintados? Cummins (Reference Cummins2002), en su clásico estudio sobre la materia, subraya dos aspectos que nos parecen de particular importancia para contestar estas preguntas. En primer lugar, los queros pintados, al igual que las aquillas (vasos de plata), mucho más escasas, eran objetos de gran prestigio para el propietario, como lo demuestra su notoria presencia en las listas de bienes enumerados en los testamentos. En segundo lugar, los artesanos andinos que producían diferentes clases de bienes para el mercado colonial seguían la tradición de heredar el oficio de sus parientes, manteniendo cierta continuidad en el ámbito tecnológico-formal con los productos de tiempos prehispánicos (véase la forma “clásica” del quero). Pero también hubo un grupo particular de individuos que ingresó a los oficios artesanales, como los hijos segundos de los curacas que, de acuerdo con las normas españolas de herencia, estaban excluidos del privilegio que recaía sólo en el primogénito: la exoneración del pago del tributo. Además, al estar cerrada para los nativos la carrera sacerdotal, el oficio de artesano permitía conservar un estatus social relativamente alto, asociado a recursos económicos significativos (Cummins Reference Cummins2002:217-219).

Pero este hecho tuvo otra consecuencia de gran importancia. Al menos una parte de los productores de los queros eran personas conocedoras de la tradición mítico-histórica inca, y entendían perfectamente la relevancia de resaltar sus lazos de ascendencia con ilustres antepasados prehispánicos, para así conservar una posición social sobresaliente en la realidad colonial.

¿Y cuál era el rol específico que desempañaban los diferentes motivos representados en los queros? Como lo han observado estudios previos, las escenas figurativas de los queros son codificadas y representan un número limitado de temas/modelos. Para este análisis utilizamos nuestra base de datos que contiene aproximadamente 500 queros (222 de ellos con bandas de tocapus),Footnote 2 y distinguimos 20 modelos de escenas, más una categoría aparte (queros con tocapus), pero sin escena figurativa (Ziółkowski Reference Ziółkowski, Alconini and Covey2018:679-681, tabla 6.5.1).

Ziółkowski (Reference Ziółkowski2009) resaltó, precisamente, que la complejidad de la inscripción (con tocapus) variaba en función de la posición social del propietario del vaso. En consecuencia, hay razones para suponer que los vasos de la primera categoría, con escenas e inscripciones estandarizadas, pudieron ser producidos en serie, mientras que los de escenas complejas —acompañadas de largas bandas de tocapus— se habrían realizado por encargo de miembros de la élite indígena que encomendaban inscripciones relacionadas de alguna forma con el propietario del quero (Ziółkowski Reference Ziółkowski2009:316). En el citado estudio también se plantearon algunas ideas acerca del carácter de los mensajes trasmitidos en las representaciones figurativas y en las bandas de signos tocapus:

(1) Existe una estrecha relación entre la complejidad de las escenas figurativas y el número y diversidad de los signos tocapus que las acompañan. Es decir, las escenas simples, denominadas provisionalmente “costumbristas”, están en general asociadas a bloques conformados por sólo dos tocapus con un repertorio muy limitado de signos. En cambio, las escenas complejas, de carácter histórico, aparecen generalmente acompañadas de bandas (chumpi) con numerosos y muy diversos tocapus.

(2) El traslado o intercambio de ciertos elementos entre las escenas y la banda de tocapus demuestra que las representaciones figurativas y los signos constituyen un conjunto inseparable que, probablemente, conlleva un mensaje complejo.

(3) La hipótesis presentada en Ziółkowski y colaboradores (Reference Ziółkowski, Arabas, Szemiński, Carvajal and Bray2008) sugiere que al menos algunos de los signos pudieron servir para identificar a los personajes involucrados en las escenas representadas, haciendo referencia a sus nombres personales. Esto se vio reforzado por identificación de una inscripción en alfabeto latino en uno de los queros, donde se mencionan los nombres de dos soberanos incas (Ziółkowski Reference Ziółkowski2009:328, Reference Ziółkowski, Alconini and Covey2018:684).

Entre los 20 modelos de escenas que se han podido diferenciar, seis pertenecen al grupo que denominamos “escenas simples costumbristas” (Ziółkowski Reference Ziółkowski, Alconini and Covey2018:679-681, tabla 6.5.1), mientras que entre los 14 restantes —pertenecientes en general al grupo de “escenas complejas”— dos predominan tanto por el número de representaciones como por la cantidad de tocapus asociados. Estas son, por una parte, la escena 4 (“Guerra de los incas contra los chunchus o antis”), con 20 apariciones, 11 de las cuales son únicas en la pieza, y nueve están asociadas a otra escena. Por otra parte, la escena 3 (“El Inca y la Coya”), registra 24 apariciones, 14 de ellas son únicas en el quero y 10 se asocian con otra escena.

En los últimos 10 años han aparecido otros estudios relevantes con relación al significado y función de las representaciones en los queros. Dentro del marco de esta problemática, un tema que captó la atención de los estudiosos fue la presencia, en ciertas escenas, de los moradores de la selva, llamados tradicionalmente antis o chunchus. En las líneas que siguen analizaremos tres vasos en los que aparecen en conjunto estas dos escenas, probablemente muy populares para el público andino de la época.

Guerra de los incas contra los chunchus o antis

El contexto más recurrente de la aparición de los moradores de la selva es el de la guerra de los incas contra los chunchus o antis. Al mismo tiempo, aunque con menor frecuencia, se observan escenas de procesiones y bailes de los chunchus, o también escenas de caza en el ambiente selvático. Entre los estudios más interesantes sobre este tema están los de Martin (Reference Martin2014) y de Martínez C. et alia (Reference Martínez C., Díaz and Tocornal2016), los cuales, como veremos a continuación, siguen las líneas interpretativas trazadas por Cummins (Reference Cummins2002:250). Aunque ligeramente distintos en lo que toca a las conclusiones de sus respectivas investigaciones, ambos textos abordan el tema desde una perspectiva estructuralista, resaltando la importancia —en dichas representaciones pictóricas— de sistemas clasificatorios subyacentes relacionados con los conceptos andinos del tiempo/espacio (incas-hanan, antis-hurin), y de la oposición entre “civilizado” (inca) versus “bárbaro” (anti/chunchu; Martínez C. et al. Reference Martínez C., Díaz and Tocornal2016:22-23). Martin resalta otro posible significado de las representaciones en queros, haciendo una comparación con el mensaje de las obras del teatro quechua de la época: el papel civilizador de los cristianos civilizados (incas) frente a los bárbaros paganos (antis; Martin Reference Martin2014:13).

Como se puede advertir en ambos textos, las interpretaciones presentadas son de carácter algo panorámico, basadas en ciertos rasgos generales extraídos de un conjunto de objetos considerados relativamente uniformes. Pero este enfoque tiene un defecto: pasa por alto un aspecto muy notable que se revela al analizar más de cerca los queros, que presentan una iconografía compleja y contienen bandas de tocapus. Si se toma como conjunto analítico la parte figurativa y los tocapus que la acompañan, se advierte que no hay dos queros idénticos (salvo en el caso de los pares de queros). Si el objetivo subyacente a esta clase de manifestaciones pictóricas se hubiera limitado sólo a trasmitir un mensaje clasificatorio general, del tipo “nosotros los civilizados” versus “los bárbaros”, ¿cómo explicar entonces este claro afán de individualizar los queros? Intentaremos contestar a esta y otras preguntas en las líneas siguientes.

Los incas, señores de los antis, o la historia del estado de Vilcabamba

Un tema que merece ser destacado, y que al parecer permanece algo silenciado o encubierto por los numerosos análisis realizados desde una perspectiva simbólico-clasificatoria de las relaciones entre los incas y los antis, es el del aspecto histórico sensu stricto del nexo entre los dos grupos étnicos mencionados.

Al tratar los relatos andinos, tanto orales como pictográficos, debemos recordar que estos asimilaban, transformaban y reproducían los recuerdos de acontecimientos históricos reales en su lenguaje y semántica propia. Si bien en la tradición oral andina todavía vigente estos aspectos son memorias de un pasado lejano, reinterpretado y codificado conforme a las necesidades de las narrativas ideológicas contemporáneas, en tiempos de la Colonia eran temas de actualidad. Y desde la perspectiva de aquel entonces, los incas sí eran señores de los antis. Este tema se ha debatido en detalle en otro texto de uno de los autores (Ziółkowski Reference Ziółkowski, Decoster and Ziółkowski2016).

El presente estudio se concentra más en las circunstancias históricas que llevaron a establecer la relación entre los Sapan Inka y los súbditos antis. Esta última tiene su origen, en primer lugar, en las campañas de Tupac Inca Yupanqui, quien, acompañado de valerosos comandantes como Uturungu Achachi, sometió a parte de las etnias selváticas. El recuerdo de sus hazañas, muy presente en la tradición oral inca y registrado en varias crónicas, pudo haberse reflejado en las escenas de la guerra de los incas contra los chunchus o antis representadas en los queros (Ziółkowski et al. Reference Ziółkowski, Arabas, Szemiński, Carvajal and Bray2008).Footnote 3 Pero hubo también otro motivo, quizás aún de mayor relevancia en la realidad colonial: el recuerdo de la retirada de Manco Inca a la selva después de las derrotas sufridas en los años 1536-1539 ante los españoles y sus aliados indígenas, y la instalación de un nuevo centro de poder en Vilcabamba. Sucede que el acto de fundar (o instalarse en) un nuevo centro de poder anulaba, en cierta forma, los antecedentes relacionados con la sede de poder anterior (Cuzco). Así, esto permitía borrar —o al menos silenciar— las derrotas sufridas y la pérdida del atau, o suerte guerrera del Sapan Inka (Ziółkowski Reference Ziółkowski, Decoster and Ziółkowski2016).

Pero faltaba un elemento para dar peso a ese discurso de reinstalación del poder. Una significativa victoria en el campo de batalla y la adquisición por esta vía de nuevos súbditos, convertidos en incap runan (“gente del Inca”). Dadas las amargas experiencias del intento fracasado de reconquista para los dirigentes del Estado de Vilcabamba, resultaba arriesgado ambicionar un éxito militar en una nueva confrontación contra adversarios tan poderosos como los españoles. Quedaba, entonces, la solución de buscar rivales menos potentes: las etnias selváticas. Martín de Murúa hace referencia a una serie de expediciones militares de Manco Inca que pudieron haber tenido esa finalidad legitimadora, como demostración de su atau renovado:

Allí [en Maybamba, valle de Amaybamba] hizo cabildo Manco Inga con los de su consejo y capitanes que con él estaban, y trataron de ir a la provincia de los chuis, porque le habían dicho que allí había una fortaleza que había hecho Topa Inga Yupanqui, su abuelo, llamada Uro Coto y, determinados de ir, se puso en camino para allá con todo el ejército que tenía allí, y fuese por los Lares de Hualla y de allí vino a Pilco, donde halló muchos negros e indios de Nicaragua, del Marqués, y a todos los mandó matar sin ninguna piedad. Estando allí supo por sus espías que los indios que estaban en sus pueblos le servían de mala gana y que estaban hechos a una con los españoles, sus enemigos, y visto ser así, los mandó matar a todos, haciendo un castigo ejemplar para hacerse más temido de ellos y que otros no acudiesen ni sirviesen a los españoles, aunque los apremiasen para ello, sino se huyesen cuando los fuesen a coger. Concluido con esto, se volvió poco a poco con toda su gente a Hualla, donde descansó un mes, y de allí se tornó a Maybamba [Murúa Reference Murúa2001 [1616]:234-235].

En el discurso legitimador, esta cruzada de Manco Inca tenía el valor añadido de ser interpretada como continuación de las victoriosas campañas de Tupac Inca Yupanqui contra los antis, lo que se revela claramente en la lectura del citado testimonio del cronista. El Inca de Vilcabamba manifiesta, entonces, su poder de conquistador como Señor de los antis. Esta nueva autoridad tuvo también una consecuencia muy práctica ya que, a partir de aquel entonces, la guardia personal del soberano inca estuvo constituida por guerreros antis armados con arcos y flechas, armas típicas de los pueblos selváticos: “quedaron con el Ynga para su guarda diez indios andes flecheros, de los que comen carne humana” (Betanzos Reference Betanzos1987 [1551]:II parte, cap. 32:304).

Los sucesores de Manco Inca continuaron esta línea de propaganda ideológica, de la que tenemos testimonios en el relato de la embajada de don Diego Rodríguez de Figueroa ante Titu Cusi Yupanqui, en mayo de 1565, cuando el emisario español nota la presencia amenazante de centenas de guerreros andes (antis) al lado del Inca (Rodríguez de Figueroa Reference Rodríguez de Figueroa and Pietschmann1910 [1565]:115-116). Si bien los relatos de los sucesos de Vilcabamba tuvieron una difusión algo limitada fuera del territorio de este reducto inca, las espectaculares entradas de Sayri Tupac en 1557 y 1558, con un séquito integrado mayoritariamente por guerreros antis a Andahuaylas, Jauja, Lima y Cusco, tuvieron una participación indígena considerable. Sobre ello testimonia Guaman Poma de Ayala:

Sayri Topa Ynga, hijo lexítimo de Mango Ynga, salió de la montaña de Bilcapampa de sauer que el señor marqués de Cañete era cristianícimo, amigo de los caualleros y señores deste rreyno. Y salió de la dicha montaña con su gente y capitanes yndios Chunchos, Antisuyos . . . Cin llegar a la ciudad del Cuzco desde Bilcapampa, se fue derechamente a la ciudad de Lima . . . Y en todo el camino fue seruido y honrrado como rrey y señor de la tierra hasta llegar . . . Y entró a la dicha ciudad [de Cuzco] y fue muy solene rrecibimiento de los hombres prencipales y conquistadores y de los señores Yngas, Hanan Cuzco, Lurin Cuzco, y de los señores grandes prencipales de todo el rreyno [Guaman Poma de Ayala Reference Guaman Poma de Ayala1615/1616:folios 439 (441), 443 (445); énfasis nuestro].Footnote 4

De esta manera, la íntima relación de los incas (de Vilcabamba) con los pueblos selváticos, que después pasó a ser una identificación entre ambos (Martínez C. et al. Reference Martínez C., Díaz and Tocornal2016), tuvo, en realidad, una base histórica bien concreta que, sin duda, quedó registrada en la tradición andina y sus expresiones visuales. Podemos, incluso, preguntarnos en torno a las escenas de procesión o baile de los chunchus (otro motivo recurrente en la iconografía de los queros): ¿no son acaso una alusión a estas entradas triunfales del último Inca, que se identificó públicamente como conquistador en el terreno del antiguo Tahuantinsuyu?

Dejando de lado este último tema, que lastimosamente no podrá ser esclarecido de manera definitiva, volvamos a las representaciones de los conflictos armados entre los incas y los pueblos selváticos. Hemos ya demostrado que, no obstante, el carácter normalizado y estandarizado de estas escenas en los queros se las podría “individualizar” mediante sutiles, pero significativas modificaciones de detalles.

Hemos avanzado en la hipótesis que propone que una de las finalidades de estas transformaciones era determinar la identidad de las personas representadas, probablemente como el comandante Uturungu Achachi, uno de los principales protagonistas de las expediciones contra los antis en tiempos de Tupac Inca Yupanqui (Ziółkowski et al. Reference Ziółkowski, Arabas, Szemiński, Carvajal and Bray2008:170). Esta hipótesis se ve corroborada por el quero en el que aparecen dos soberanos incas con sus respectivos nombres inscritos con caracteres latinos, en una representación asociada al contexto selvático. Uno de estos es Huayna Capac, mientras que el otro parece ser Manco Inca, el soberano de Vilcabamba (Ziółkowski Reference Ziółkowski2009:328, Reference Ziółkowski, Alconini and Covey2018:684). Esto nos lleva a considerar ¿por qué era importante, al menos para algunos propietarios de los queros, representar las efigies de personajes concretos del pasado inca?

Representaciones de la guerra de los incas contra los chunchus o antis, en conjunto con el tema el Inca y la Coya

La estandarización de las escenas no implica la uniformidad del mensaje trasmitido. Se ha demostrado que, mediante ligeros cambios de detalles, se podían diferenciar lugares, contextos sociales y, por consiguiente, aludir a distintos acontecimientos históricos o mítico-históricos (Ziółkowski Reference Ziółkowski2009; Ziółkowski et al. Reference Ziółkowski, Arabas, Szemiński, Carvajal and Bray2008), característica que es propia no sólo de los queros.Footnote 5

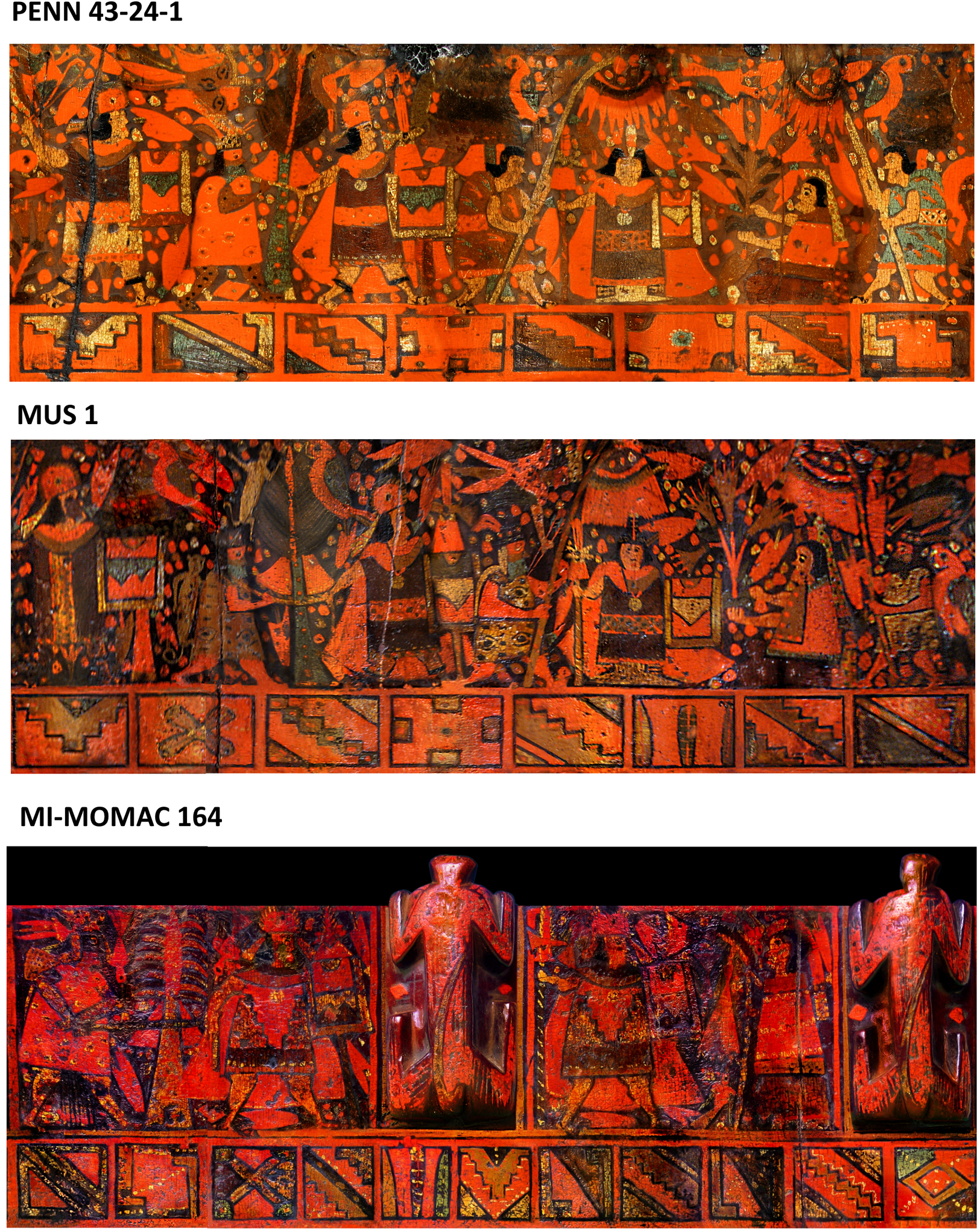

Con estas premisas, observemos más de cerca dos representaciones de la guerra de los incas contra los chunchus o antis. A primera vista, ambos queros son idénticos y, además, muy parecidos a nivel estilístico, lo que parece indicar un tipo de relación profesional (¿el mismo taller?) entre los autores de los objetos analizados. Se trata del quero 43-24-1 de la colección del Penn Museum y de un quero de una colección privada que se referirá en adelante con el código MUS 1 (Figura 1).

Figura 1. Izquierda: Quero PENN 43-24-1, fotografía cortesía del Penn Museum; Centro: quero MUS 1, colección privada; Derecha: quero MI-MOMAC 164, de la colección del Museo Inka UNSAAC del Cusco; un dibujo en blanquinegro de este objeto ha sido publicado por Martínez C. (Reference Martínez C.2010:figura 3). Fotografías de Mariusz Ziółkowski. (Color en la versión electrónica)

Además de la similitud en cuanto a la iconografía y el estilo de ejecución, estas piezas presentan una forma y tamaño bastante parecidos (PENN 43-24-1, altura: 20 cm, diámetro de boca: 17,5 cm;Footnote 6 MUS 1, altura: 19,8 cm, diámetro de boca 16,7 cm). Además, llevan la misma marca en forma de estrella grabada en la base.Footnote 7

En lo que toca al aspecto estilístico/cronológico, ambos queros pertenecen al llamado Estilo Libre, según la clasificación de Rowe (Reference Rowe and Rowe2003). Cummins (Reference Cummins2002:178-187) demostró que este estilo pudo haberse originado a fines del siglo dieciséis, siendo en parte contemporáneo al Formal Style. Considerando la presencia de detalles significativos (como el traje o los símbolos de poder, entre otros), visibles todavía en los dibujos de Guaman Poma de Ayala (aunque su sentido original se fuera perdiendo con el correr del tiempo), estaríamos inclinados a situar la elaboración de estos dos objetos entre fines del siglo dieciséis y mediados del siglo diecisiete.Footnote 8 En ambos casos, la escena figurativa representada está conformada por dos conjuntos temáticos o “narraciones” diferentes, correspondientes según nuestra clasificación a:

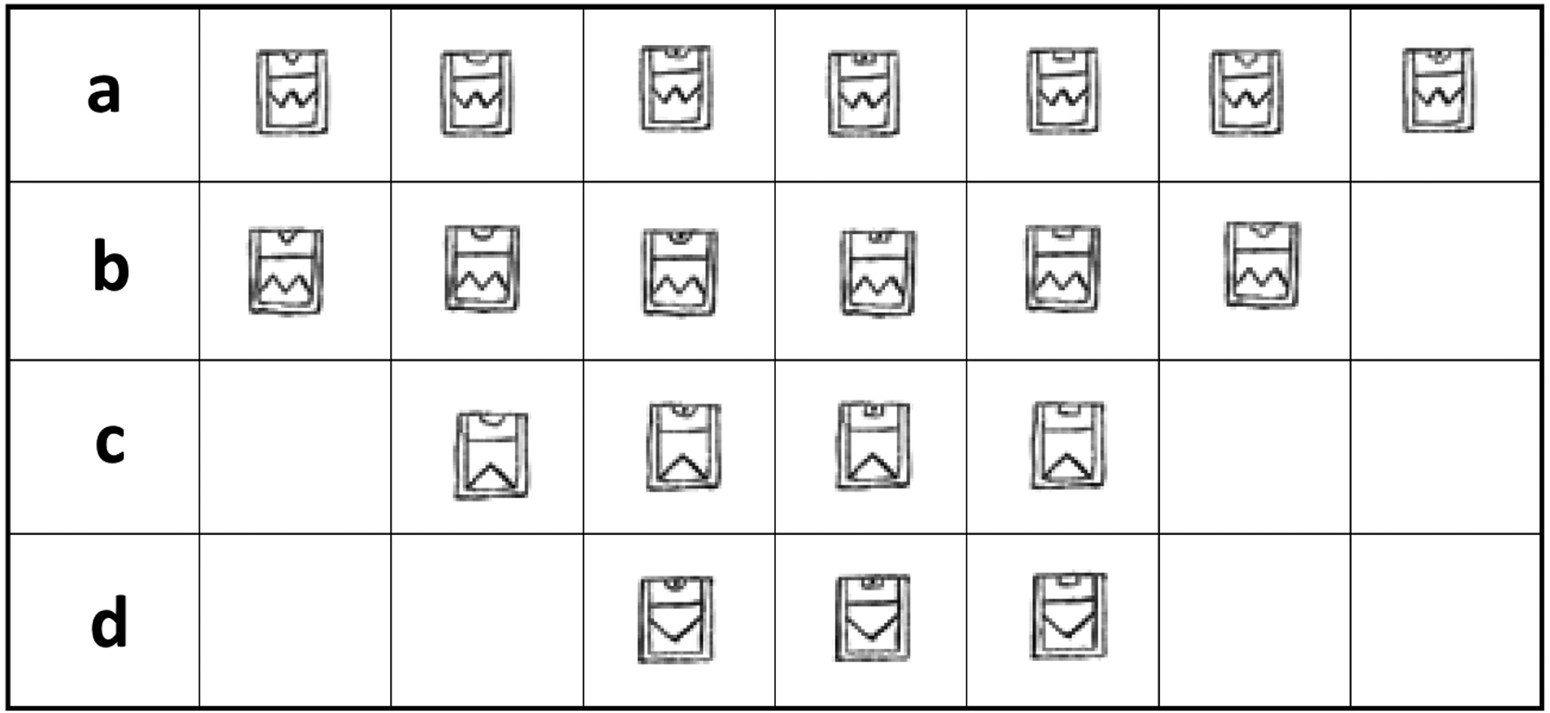

• Escena 3 (“El Inca y la Coya”). El Inca, sentado en una tiana (un tipo de asiento), lleva un escudo de tipo (d).Footnote 9 Frente a él hay una mujer con un tocado tipo ñañaca (lo que señala su pertenencia a la élite). La mujer ofrece flores al Inca. Cada uno de los personajes está parado bajo un quitasol sostenido por un sirviente. Esta escena tiene cuatro personajes en total (Figura 2).

• Escena 4. Al otro lado del vaso está representada una escena de la guerra de los incas contra los chunchus o antis, en una versión en la que un anti prisionero, con una soga en el cuello y las manos atadas, es llevado ante el Inca por dos militares de alto rango. El primero en la fila está jalando al prisionero, y el segundo va detrás, armado de una honda. Sobre el prisionero puede verse un ave con la cabeza de un anti con cara pintada y tocado (PENN 43-24-1), o también dos monos (en MUS 1). Esta parte de la representación contiene en total tres humanos, un ave con cabeza humana y, además, tres loros y dos aves no identificadas, presentes en ambos queros. Aparte de los mencionados animales, el contexto territorial/ecológico del evento está señalado por la presencia, también en ambos casos, del mismo árbol,Footnote 10 que está representado entre el primer militar y el chunchu prisionero (Figura 2).

Como mencionamos, no sólo el temario sino la composición de las escenas, la distribución de los elementos constituyentes y hasta el estilo parecen ser, a primera vista, idénticos.Footnote 11 Pero al mirar más de cerca notamos que no es así. En realidad, las escenas son diferentes en varios niveles. Empecemos con el personaje principal, el Inca. En ambos casos, el Inca —identificado, entre otros rasgos, por la mascaypacha o borla de la cabeza con una pluma— está representado de frente y sentado en una tiana. Si bien el uncu y el escudo son idénticos en ambos casos, no es así con la pluma del tocado, que en un caso es blanca con un elemento rojo (PENN 43-24-1), y en el otro verduzca (MUS 1; Figura 2). Esta diferencia se refleja, a su vez, en las respectivas bandas de tocapus. Sin embargo, la presencia de una sola pluma en el tocado, ya sea blanca o verde, en vez de las dos blanquinegras que constituían parte de las insignias reales de Sapan Inka, plantea un problema de importancia. ¿Los personajes representados bajo los quitasoles eran soberanos incas? No se trata aquí de un error ya que, en algunos objetos del mismo estilo y similar temática, los incas eran representados con las dos plumas blanquinegras.Footnote 12 Por el momento, dejemos este enigma sin resolver.

Figura 2. Despliegues de las escenas figurativas (banda superior) y de tocapus (banda mediana) de los queros PENN 43-24-1, MUS 1 y MI-MOMAC 164. Elaboración gráfica de Jan Kłaput. Por razones de orden técnico, los despliegues de las bandas inferiores de PENN 43-24-1 y MUS 1 se presentan separadamente en la Figura 7. El objeto MI-MOMAC 164 puede verse en la Figura 1. Un dibujo en blanquinegro de este último ha sido publicado por Martínez C. (Reference Martínez C.2010:figura 3). (Color en la versión electrónica)

Las dos representaciones de la mujer que acompaña al Inca ostentan ligeras diferencias en el traje, en el color de la ñañaca (tocado) y en el color de las flores, probablemente cantu (Cantua buxifolia), ofrecidas al Inca. En un caso estas son de color rojo (PENN 43-24-1) y en el otro marrón (MUS 1).Footnote 13 Un detalle posiblemente significativo es el colibrí o picaflor representado succionando el néctar de estas flores, pero sólo en uno de los vasos (PENN 43-24-1). Otra diferencia bien manifiesta concierne a los sirvientes, portadores de los quitasoles de plumas. En un caso estos son antis, vestidos con las típicas túnicas de los selváticos y con la pintura (¿tatuaje?) en la cara (MUS 1), mientras que, en el otro, son dos individuos corcovados, vestidos de manera inequívoca al estilo serrano (PENN 43-24-1). Este detalle parece señalar contextos territoriales y étnicos distintos de las escenas retratadas.

La segunda representación de la escena 4 (“Guerra de los incas contra los chunchus o antis”). La primera diferencia notable es la túnica (cushma) del anti prisionero, que en un caso es roja (PENN 43-24-1) y en el otro es marrón (MUS 1). Hay también una diferencia en el color del tocado,Footnote 14 el chunchu rojo está claramente asociado al pájaro con cabeza de anti, motivo que en la otra representación aparece encima de uno de los portadores de quitasol, mientras que el prisionero anti marrón está asociado a dos monos (Figura 2). Pero las diferencias más interesantes se revelan al comparar a los dos militares incas que conducen al anti cautivo.

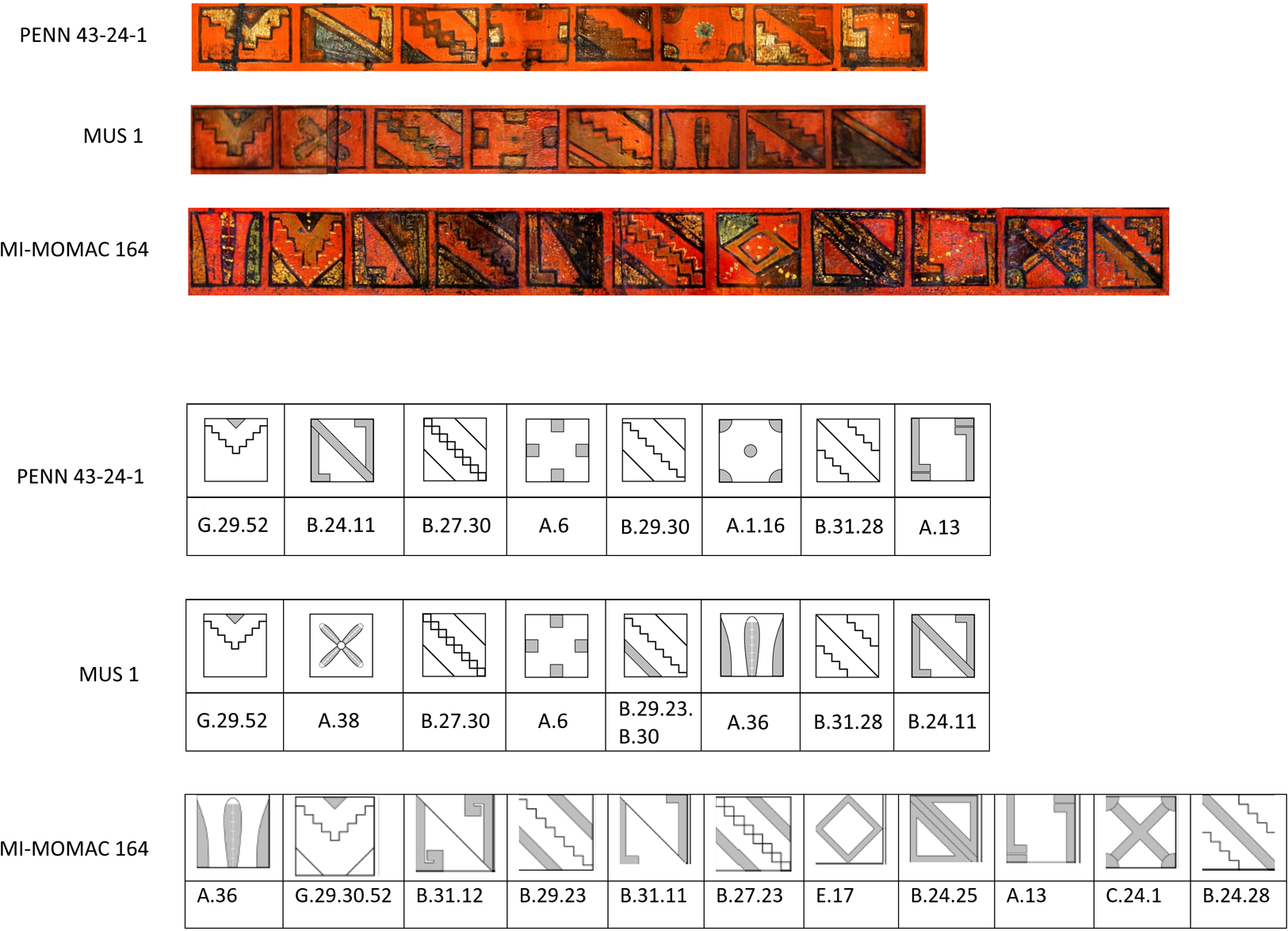

El uncu y el chucu (casco) del primer militar, que jala tras de sí al prisionero atado con una cuerda, son idénticos en ambos queros, pero hay un interesante cambio simétrico de escudos de tipo (a) y (d) respectivamente (Figuras 2 y 3) entre estos personajes. El escudo de tipo (d) del segundo militar (PENN 43-24-1) se ve asociado al primer militar (MUS 1; compárese con Figura 2), mientras que el escudo de tipo (a) del primer militar de la fila (PENN 43-24-1) pasa al segundo militar en el otro quero (MUS 1). Este último detalle debió ser considerado de gran importancia por el artista (o, más bien, por el contratante/propietario del objeto MUS 1), ya que este escudo (a) del segundo militar se ve otra vez representado en la banda inferior del vaso, flanqueado por dos pájaros ¿corequenque? (cf. Phalcoboenus megalopterus o Geranoaetus melanoleucus)Footnote 15 con coronas en la cabeza. Uno lleva una honda en el pico y el otro una bolsa (Figura 4), motivo que no está presente en el otro vaso (PENN 43-24-1; Figura 2). El segundo militar, armado con una honda, es quien va detrás del prisionero y viste un uncu con distintos diseños en los dos queros. También podemos notar interesantes diferencias en las respectivas bandas de tocapus, las que trataremos en los párrafos siguientes.

Figura 3. Los cuatro tipos de escudos incas representados en los queros. Versión simplificada de la clasificación de Krystian Bielatowicz (ver Ziółkowski Reference Ziółkowski2009:314, figura 5).

Figura 4. Comparación de los pájaros representados a los dos lados de un escudo inca en la banda inferior del objeto PENN 43-24-1 (despliegue elaborado por Jan Kłaput) y del pájaro curiquinqui del dibujo de la “Segunda Arma” de los incas en la crónica de Guaman Poma de Ayala (Reference Guaman Poma de Ayala1615/1616:folio 83; documento electrónico, www5.kb.dk/permalink/2006/poma/83/en/text/?open=idm46287306339696, accedido el 26 de mayo de 2022). (Color en la versión electrónica)

Por último, se observan significativas disparidades en las bandas inferiores de los queros, decoradas principalmente con motivos florales. La más sobresaliente es la presencia del escudo inca (Figuras 3 y 4) en esta banda, pero sólo visible en el quero MUS 1. El resto de la decoración está constituido por un motivo triangular flanqueado por dos ramillas de flores cantu (cf. C. buxifolia) de color rojo y dos picaflores. En los espacios entre estos motivos principales aparecen flores ñucchu (cf. Salvia biflora) de color rojo.Footnote 16

La banda correspondiente del objeto PENN 43-24-1 es muy distinta, ya que no hay ningún escudo. En su lugar encontramos un tipo de rama con cuatro frutas redondas, dos rojas y dos marrones; mientras que el motivo triangular fue sustituido por un picaflor volando cabeza abajo, flanqueado por dos ramillas de flores de color blanco, probablemente cantu (cf. C. buxifolia).Footnote 17 Están presentes también las flores ñucchu rojas (Figura 5). El posible sentido de estas disparidades se discutirá en la parte final del presente estudio.

Figura 5. Despliegue de las bandas inferiores de los queros PENN 43-24-1 y MUS 1. Nótese la sustitución del picaflor PENN 43-24-1 por un motivo triangular en MUS 1; la diferencia en el color de las flores cantu (cf. C. buxifolia), rojas en PENN 43-24-1 versus blancas en MUS 1; y el motivo de cuatro frutas (¿?) en PENN 43-24-1, en lugar del escudo flanqueado por dos aves en MUS 1. Elaboración gráfica de Jan Kłaput. (Color en la versión electrónica)

Terminamos esta parte del análisis iconográfico comparativo de estos dos queros exponiendo una hipótesis algo audaz. Las escenas en los queros MUS 1 y PENN 43-24-1 podrían representar acontecimientos sucesivos de la misma narrativa o gesta bélica asociados a un mismo Inca. Basamos esta suposición en dos argumentos principales:

(1) A juzgar por los atributos, el vestido y el escudo, las representaciones del Inca parecen referirse en ambos casos al mismo personaje. La diferencia en el color de la pluma del tocado (y en el tocapu aparentemente asociado a este símbolo) podría reflejar dos etapas de la vida y/o diferentes funciones del individuo.

(2) Al parecer, hay otro individuo representado en ambos queros: el chunchu, asociado al pájaro con cabeza humana.Footnote 18 En PENN 43-24-1 este personaje aparece como un cautivo llevado ante el Inca, mientras que en MUS 1 tiene otra función: es el portador del quitasol bajo el que está sentado el Inca. Este cambio de prisionero a sirviente o incap runan podría simbolizar la sumisión de sucesivas etnias selváticas por parte del mismo soberano Inca.Footnote 19

Pasemos ahora a un tercer vaso, en el que están representados los equivalentes (algo resumidos), de las escenas 3 y 4 de los queros ya analizados. Se trata del objeto MI-MOMAC 164 de la colección del Museo Inka de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Figuras 1 y 2). Este quero está provisto de dos asas en forma de cuadrúpedos, cuyas cabezas alcanzan el borde del vaso. Los animales dividen el espacio para dar lugar a una representación figurativa en dos paneles claramente separados. En uno está representado un militar inca frente a una mujer que le ofrece flores, lo que corresponde a la escena de tipo 3 (“El Inca y la Coya”). La mujer lleva un tocado de tipo ñañaca, lo que señala su pertenencia a la élite, pero su diseño difiere del de las aristócratas representadas en los objetos MUS 1 y PENN 43-24-1. Las diferencias son aún más pronunciadas en el caso del varón, que viste un uncu con un diseño diferente al de sus homólogos de los queros MUS 1 y PENN 43-24-1. En vez de una mascaypacha, lleva un casco en la cabeza y ostenta un escudo de tipo (b) en lugar de los de tipo (d) representados en los otros dos queros analizados (Figuras 2 y 3).

En el segundo panel está representado el equivalente de la escena 4, donde un militar inca, a juzgar por el mismo vestido y el tipo de escudo idéntico al personaje del panel A, conduce detrás de sí un chunchu prisionero, con las manos atadas, vestido de una cushma roja decorada con manchas. Si bien este vestido es parecido al del personaje homólogo del objeto MUS 1, no ocurre así con la pintura facial, que es diferente (Figura 2). No se ve identificador personal alguno parecido al ave antropomorfa o a los monos de los objetos analizados anteriormente.

La banda inferior, con motivos florales, presenta algunos motivos similares a los de los objetos MUS 1 y PENN 43-24-1, pero en diferente disposición. Están ausentes el escudo, los pájaros que lo flanquean en el quero MUS 1 y también las frutas(¿?) representadas en la pieza PENN 43-24-1 (Figuras 1 y 5). De la comparación de los tres vasos podemos concluir lo siguiente:

(1) No obstante la similitud general en la composición y temario de las escenas, estas parecen referirse a diferentes episodios históricos (¿o míticos?) de las complicadas relaciones entre los incas y los antis. Si bien los dos primeros queros (MUS 1 y PENN 43-24-1) comparten la misma narrativa, las representaciones en el quero MI-MOMAC 164 se refieren a otros protagonistas y, por consiguiente, a otra narrativa.

(2) Lo antedicho supone que la selección de narrativas respondía a las preferencias (e intereses) de los diferentes contratantes/propietarios.

(3) Estas mismas constataciones parecen referirse a la banda de los signos tocapus, tema que abordaremos a continuación.

Los signos tocapus y el problema de la individualización de los comentarios a las escenas

Cada quero es iconográficamente individualizado. Esta característica concierne también a las bandas de signos tocapus. En el caso de inscripciones complejas —es decir, de seis o más signos— en toda la muestra que analizamos no hay dos bandas idénticas. Hasta las parejas de queros presentan ligeras variantes. Al analizar conjuntamente la/s escena/s en asociación con las bandas de tocapus, cada vaso del grupo de los más elaborados resulta ser único. Hay otra particularidad que observamos en nuestra base de datos. Hay signos presentes en relación con las escenas 3 y 4, pero hay grupos de tocapus que aparecen asociados sólo a una de ellas. Esto permite concluir que el mensaje transmitido por algunos de los signos se refiere al sentido de una de las escenas, pero es incompatible con el de la otra. Por ello, nos pareció de particular interés analizar las piezas en las que figuran conjuntamente ambas escenas, aparentemente antagónicas.

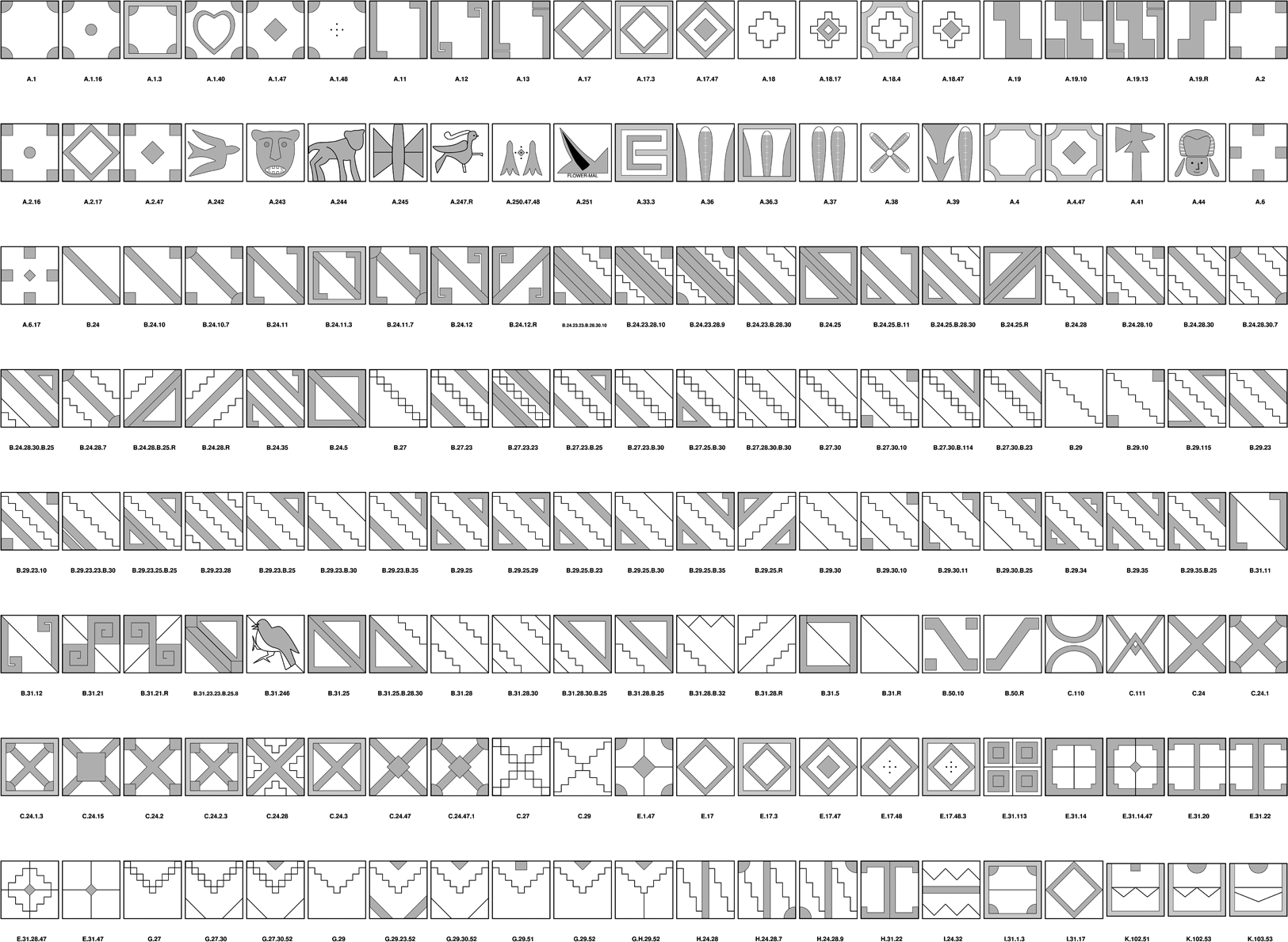

En la Figura 6 se presentan las tres bandas de tocapus señaladas. Las que corresponden a los objetos PENN 43-24-1 y MUS 1 están conformadas por ocho signos. Seis de ellos aparecen en ambos queros, mientras que hay diferencias en los dos restantes (Figuras 6 y 7). Al parecer, un detalle asocia con claridad un tocapu con la escena. En el quero MUS 1 notamos el signo A.36, que representa una pluma de color verduzco, idéntica a la que lleva en su tocado el Inca sentado en la tiana. En cambio, en el quero PENN 43-24-1, donde aparece el Inca con la pluma blanca en el tocado, el signo A.36 está ausente de la banda de tocapus, aparentemente sustituido por otro, el A.1.16. Además, hay otra sustitución, aquella del signo A.38 del quero MUS 1, que parece ser reemplazado por el signo A.13 en el objeto PENN 43-24-1 (Figuras 2 y 6). Notamos también ligeras diferencias de color entre los seis signos clasificados en ambas bandas como similares, en base a su forma geométrica (e.g., el G.29.52 o uncu), pero el posible significado de estas variantes cromáticas, aunque potencialmente de mucho interés, sobrepasa el temario del presente estudio.

Figura 6. Bandas con signos tocapus de los tres queros analizados. Elaboración gráfica de Jan Kłaput. (Color en la versión electrónica)

Figura 7. Catálogo de las 168 “formas básicas” (BF) de signos tocapus, elaborado en base al análisis comparativo de 1.288 signos representados en una muestra de 222 queros. El catálogo ha sido diseñado exclusivamente en base a la forma geométrica de los signos, con omisión deliberada de las diferentes variantes cromáticas de algunos de ellos. Elaborado por Jarosław Arabas.

El tercer quero, MI-MOMAC 164, presenta pronunciadas diferencias con los dos anteriormente descritos. En primer lugar, la banda de tocapus de este quero comprende 11 signos en vez de ocho. De éstos, uno aparece también en el quero PENN 43-24-1 (como es el caso del signo A.13), y otro (el A.36) lo hace en el MUS 1. También podemos encontrar similitudes, aunque con ciertas diferencias o variantes, en otros cinco signos del objeto MI-MOMAC 164, con sus posibles correspondientes en los vasos MUS 1 y PENN 43-24-1 (a saber, G.29.30.52 con G.29.52; B.24.28 con B.31.28; B.29.23 con B.29.23.B.30 (MUS 1) y B.29.30 (PENN 43-24-1); B.27.23 con B.27.30; y B.31.11 con B.24.11 (Figura 7). En cambio, hay tres signos (E.17, B.24.25 y C.24.1) en el quero MI-MOMAC 164 que no tienen correspondientes que se puedan considerar, como mínimo, variantes de los representados en los queros MUS 1 y PENN 43-24-1 (Figura 7). Otro signo, el A.6, presente en los queros MUS 1 y PENN 43-24-1, está ausente en el MI-MOMAC 164. Podemos, entonces, suponer que estos cuatro signos son los que trasmiten el principal mensaje distintivo entre los queros MUS 1 y PENN 43-24-1 por un lado, y el MI-MOMAC 164 por el otro.

Respecto de las asociaciones entre los signos y las escenas,Footnote 20 observamos, a pesar de las diferencias señaladas, cierta cohesión de los mensajes transmitidos por los tocapus que se advierte en particular al mirar más de cerca el tema de los signos A.1.16 (en PENN 43-24-1) y A.36 (en MUS 1). Al comparar las representaciones de los soberanos incas en estos dos objetos, la diferencia en el tipo de tocado, y más concretamente en el color de la pluma, se refleja también en las bandas de tocapus correspondientes, por medio de la sustitución del signo A.1.16 en una banda (PENN 43-24-1) por el A.36 en la otra (MUS 1). Esto parece reflejar diferentes etapas de la vida (o función en un momento dado) del mismo personaje, aparentemente representado en ambos objetos.

El signo A.36 está también en el objeto MI-MOMAC 164, pero la representación del Inca en este quero no es idéntica a las de las dos piezas mencionadas, a juzgar por el escudo y el traje. En tal caso, el signo A.36 podría connotar más bien una alta función/posición jerárquica del personaje representado, pero no su identificador personal. Esta suposición tendría apoyo en la alta frecuencia de apariciones del signo A.36 (46 casos en la muestra analizada por nosotros). Por simetría semántica, el signo A.1.16, sensiblemente menos frecuente (12 casos), connotaría otra función o posición jerárquica, quizás algo inferior.

Deteniéndonos un poco en el tema de este último signo, vale la pena notar que es uno de los pocos que también se pueden observar en los dibujos de Guaman Poma de Ayala, donde aparece como elemento de la decoración de los uncus de los siguientes soberanos incas: Tupac Inca Yupanqui, en el acto de conversación con las huacas (Guaman Poma de Ayala Reference Guaman Poma de Ayala1615/1616:folio 263); Sayri Tupac, en el encuentro con el virrey don Andrés Hurtado de Mendoza, y durante la boda con doña Beatriz Coya (Guaman Poma de Ayala Reference Guaman Poma de Ayala1615/1616:folios 440 [442] y 442 [444]); y por último, Tupac Amaru llevado prisionero desde Vilcabamba (Guaman Poma de Ayala Reference Guaman Poma de Ayala1615/1616:folio 449 [451]).Footnote 21

Al finalizar la comparación de los signos representados en las bandas de los tres queros analizados, hace falta resaltar la presencia de los signos del grupo G.29, que, por sus características formales, suelen ser denominados uncus. Las cuatro principales variantes formales de este signo (a las que se suman como 15 variantes cromáticas), están representadas en un total de 72 veces en nuestra muestra de 222 queros. La particularidad sobresaliente es que los signos uncu aparecen, en general, una vez en cada banda de tocapu, pero hemos observado excepciones a esta regla.Footnote 22 Este motivo aparece no sólo en los queros, sino también en otros soportes. Gisbert (Reference Gisbert2001:28) interpretó la decoración de las chullpas del Lauca —semejante a los motivos de los textiles incas— como una referencia a la relación particular que los grupos étnicos de esta región establecieron con Tupac Inca Yupanqui. Siguiendo esta la línea, Cummins (Reference Cummins2002:134-135) postuló que el famoso uncu de Dumbarton Oaks, decorado con una serie de tocapus en forma de uncus en miniatura, podría simbolizar una especie de mapa de las provincias del Tahuantinsuyu. Al parecer, estos dos juicios no son contradictorios, porque las diferentes provincias del Tahuantinsuyu estaban íntimamente asociadas a estos soberanos, a los que se atribuía su conquista (véase la Footnote nota 3).

Previamente, hemos planteado la idea de que las variantes cromáticas de los signos del grupo G.29 estaban de alguna manera asociadas a las representaciones de los chunchus, adversarios (o ya prisioneros) en los enfrentamientos contra los incas (Ziółkowski Reference Ziółkowski2009:322). Hemos postulado dos posibilidades: (1) las variantes de los signos del grupo G.29 identificaban a algunos de los protagonistas (incas o no incas) de los eventos representados en la escena figurativa, o bien, (2) dichas variantes señalaban no tanto a un individuo como tal, sino al grupo socio-étnico al que pertenecía. En la etapa actual de nuestras investigaciones estamos más inclinados hacia la primera posibilidad —es decir, que se trataba de un identificador personal asociado a diferentes integrantes de la élite inca.

Finalmente, respecto de las bandas inferiores de los queros, la presencia de un escudo inca flanqueado por dos pájaros en dicha banda de la pieza MUS 1, testimonia que ésta también servía para trasmitir mensajes de importancia. Otros motivos son más difíciles de interpretar, principalmente los florales representados en estas secciones de los queros. Al comparar las bandas de los queros PENN 43-24-1 y MUS 1, resalta la oposición entre plantas en proceso de florecimiento (en el primero) y las ya maduras (en el segundo), lo que parece referirse a dos momentos del año. Esta constatación apoyaría la hipótesis de Eleonora Mulvany, quien sugiere que, mediante la representación de plantas, especialmente de flores, se hacía referencia a un tipo de calendario ritual en el que estas jugaban un papel de importancia (Mulvany Reference Mulvany2004, Reference Mulvany2005).

Conclusiones

Los tres queros analizados, en los que se representan diferentes episodios de la tradición mítico-histórica inca, se pueden individualizar sutiles diferencias en las escenas figurativas y en las bandas florales inferiores, como también en las bandas de signos tocapus. Esta característica es propia de todos los queros con escenas complejas y bandas de tocapus de seis o más signos. Entre estos objetos no hay dos idénticos, salvo evidentemente los emparejados. A partir de ahí, podemos llegar a la conclusión de que el encargo al artesano/artista comprendía ciertos requisitos muy concretos —que podemos denominar “mensajes semánticos”— asociados directamente al futuro propietario de los objetos.

En el caso particular de los queros con la escena 3 (“El Inca y la Coya”), muy probablemente se trata de representar los verdaderos (o supuestos) ilustres ancestros del propietario del vaso. Esta suposición se ve apoyada por un quero del Penn Museum (objeto CG2013-2-4) en el que de un lado se ve a un Inca con sus regalías, acompañado de una mujer que podemos identificar como su coya (a juzgar por el quitasol bajo el que aparece, entre otros aspectos), mientras que del otro lado están representadas dos parejas vestidas al estilo europeo de fines del siglo dieciséis o comienzos del diecisiete,Footnote 23 posiblemente los descendientes de los primeros (Figura 8).

Figura 8. Quero CG2013-2-4 de la colección Penn Museum, que representa tres parejas, una de un lado del vaso y dos, de menores dimensiones, del otro. Izquierda: Representación de un aristócrata inca en atuendo militar, sentado en una tiana, por lo que se trataría de un Sapan Inka. Nótese las representaciones de dos pájaros, uno del lado izquierdo (derecha heráldica) que parece agarrar el champi (arma del Inca). Por el plumaje y el pico de color rojo, sería un individuo adulto de caracara cordillerano, o alcamari (cf. P. megalopterus), posiblemennte correspondiente al corequenque, ave insignia de los incas (Franke Reference Franke2019). El pájaro de la derecha, una especie de halcón (izquierda heráldica), cerca de la cabeza del Inca, lleva una bolsa en el pico. Centro: Panel con representación de una mujer vestida a la usanza tradicional andina; lleva dos vasos en las manos, bajo un quitasol sostenido por un personaje corcovado. Completan la escena un papagayo o guacamayo(¿?) sentado en el quitasol, probable representación de la Coya, mujer del Inca. Derecha: Pareja vestida a la usanza europea siglo dieciséis o comienzos del diecisiete (Rowe Reference Rowe and Rowe2003:316-317); el hombre toca una vihuela (Pérez de Arce Reference Pérez de Arce2018:22) y la mujer le ofrece una flor. El pájaro sobre la pareja es aparentemente idéntico al ave del panel con el Inca del otro lado del vaso. Fotografías cortesía del Penn Museum. (Color en la versión electrónica)

En lo que respecta a la segunda escena, “Guerra de los incas contra los chunchus o antis”, se trata muy probablemente de resaltar una gesta sobresaliente del ancestro conocido según la tradición oral inca vigente en tiempos de la Colonia. Esta interpretación se apoya en el ya mencionado caso de la escena con los nombres de los protagonistas incas escritos en alfabeto latín, como también en los detalles diferenciados y variantes de los motivos representados (escudos, trajes, identificadores de los chunchus vencidos y de algunos militares incas, etcétera), que aparentemente sirvieron para identificar, de la forma más exacta posible e inequívoca, el episodio concreto al que quería hacer referencia el propietario del vaso.Footnote 24

El particular énfasis en el tema del dominio de las etnias selváticas por parte de los incas —representado en los queros de manera más frecuente que, por ejemplo, la emblemática guerra con los chancas— demuestra un probable especial interés de algunos miembros de la élite inca de afiliarse en el ámbito simbólico de Vilcabamba, el centro de poder en la misteriosa y algo mítica selva, donde los incas seguían siendo señores y conquistadores, como lo habían sido anteriormente en todo el Tahuantinsuyu. En suma, este estudio preliminar de la iconografía de algunos especímenes del arte colonial inca permite postular que el lenguaje visual andino expresado por medio de los queros —entre otros objetos— manifiesta una complejidad, y también una precisión, en los mensajes trasmitidos mucho mayor de lo que se pensaba hasta hace poco.

Agradecimientos

Varias personas e instituciones nos han apoyado en el presente estudio, pero quisiéramos agradecer en particular a los doctores Clark Erickson y Alexei Vranich por facilitarnos excelentes fotografías de los objetos del Penn Museum. Al personal del Museo Inka de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y del Museo de América de Madrid por su ayuda mientras realizábamos nuestras investigaciones. Asimismo, agradecemos a los propietarios de las colecciones privadas que consultamos, por depositar su confianza en nosotros. Por último, expresamos nuestro reconocimiento a nuestro amigo, el profesor doctor Jan Szemiński, por las valiosas consultas y pertinentes sugerencias que nos brindó en diferentes etapas de nuestro trabajo. La parte documental de este estudio fue realizada dentro del marco del proyecto “T'uqapu: El problema de la existencia en el Tawantinsuyu de un sistema gráfico de comunicación”, financiado mediante las becas 1 H01H 024 28 y N N109243134 por el National Science Centre of Poland (NCN), agencia gubernamental del Ministry of Education and Science.

Declaración de disponibilidad de datos

Todos los datos citados en el presente texto (fotos, descripciones de objetos, análisis estadísticos, etc.) están depositados en el archivo del Centre for Andean Studies of the University of Warsaw (dirección postal: calle Krakowskie Przed. 26/28, 00-927 Varsovia, Polonia).

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no hay ningún conflicto de intereses.