Introducción

La literatura sobre la blanquitud regularmente la define como una categoría social de identidad (Reference OwenOwen 2007; Reference GarnerGarner 2007) y un sistema de privilegios sociales y culturales (Reference Andersen, Doane and Bonilla-SilvaAndersen 2003; Reference Golash-BozaGolash-Boza 2010) en el que sistemáticamente se conceden ciertas prerrogativas a quienes son percibidos como blancos en sociedades en las que existen jerarquías basadas en el color de la piel. Como categoría ubicua y estandarizada sobre la cual se erigen procesos de diferenciación y estratificación (Reference VillarrealVillarreal 2010), la blanquitud se constituye en un principio organizador de las relaciones sociales y culturales (Reference LipsitzLipsitz 1995) en el marco de estructuras sociales racializadas (Reference Bonilla-SilvaBonilla-Silva 1997; Reference Doane, Doane and Bonilla-SilvaDoane 2003) que normalizan la persistente redistribución inequitativa de recursos y el otorgamiento de incentivos a partir del color de la piel. Por su parte, el blanqueamiento se ha asociado a procesos de movilidad intergeneracional de cruce de fronteras a través de mezclas raciales (Reference WadeWade 1993; Reference Golash-BozaGolash-Boza 2010; Reference SchwartzmanSchwartzman 2007) y a dispositivos simbólicos de integración a dinámicas sociales no negras por parte de sujetos racializados negativamente (Reference WadeWade 1993; Reference ViverosViveros 2015).

El blanqueamiento no solo debe entenderse en su dimensión ideológica, sino también en su organización material con afectaciones económicas, políticas, culturales, sociales y personales (Reference Bonilla-SilvaBonilla-Silva 2006). Aunque la literatura sobre la blanquitud y el blanqueamiento es escasa en Colombia, algunos estudios analizan los mecanismos de reclasificación identitaria por parte de comunidades indígenas en Putumayo y Bogotá, mediante procesos de re-indigenización antes que de blanqueamiento (Reference ChavesChaves 2002; Reference Chaves and EscobarChaves y Zambrano 2006), mientras que otras investigaciones examinan este fenómeno a partir de las acciones desarrolladas por individuos o familias negras que buscan integrarse a entornos sociales definidos como no negros (Reference WadeWade 1993; Reference ViverosViveros 2015). Pocos estudios examinan cómo los individuos perciben su color de piel dentro de estructuras sociales racializadas y la manera en que sus identidades étnico-raciales, características fenotípicas y algunos factores sociodemográficos permean esta percepción.

Utilizando modelos de regresión logística binaria sobre una muestra nacional representativa del Barómetro de las Américas en Colombia, este artículo busca responder a las preguntas: ¿Existe alguna asociación entre las categorías de autoidentificación étnico-racial, el color de la piel, el estatus social y el deseo individual de desear tener un color de piel más claro?; y ¿Qué explica el deseo de tener un color de piel más claro en el seno de una sociedad racializada? Aunque el color de la piel no es un factor excepcional en la construcción de la identidad blanca y de la blanquitud, ni en el análisis de las dinámicas de blanqueamiento social, sí se constituye en un elemento fundamental asociado a cierto capital social (Reference HunterHunter 2002) que contribuye a la configuración de un sistema de estratificación en donde la blancura se traduce en privilegio, objetividad, riqueza, inteligencia, civilización y belleza. Es decir, existe un andamiaje conceptual en el que lo blanco no solamente se asocia a una categoría de autoidentificación étnico-racial, o a un color de piel; sino que también abarca la adscripción a un estatus social que goza de prerrogativas estéticas, epistémicas, sociales, políticas, económicas y culturales.

Para nuestro análisis apelamos al concepto de gramática racial introducido por Bonilla-Silva (Reference Bonilla-Silva2012, 174), para referirnos a la normalización de “los estándares de la supremacía blanca como los estándares para todo tipo de transacciones cotidianas”, y a la forma en que la dominación racial se hace casi invisible y relativamente hegemónica mediante una gramática que provee las “estructuras profundas”, la “lógica” y las “reglas” de lo que “vemos, entendemos y sentimos acerca de fenómenos raciales”. La gramática racial hace rutinaria la asignación, a los sujetos blancos, de un conjunto de atributos valorados socialmente como deseables y que luego son interiorizados como parte del sentido común que regula la vida y práctica cotidiana de los sujetos. A partir del análisis de las percepciones que tienen los individuos sobre su color de piel, las preguntas de investigación que orientan este articulo intentan dar cuenta de la gramática racial de la blanquitud en Colombia en aras de aproximarnos a las formas y contenidos de las lógicas del blanqueamiento en el ámbito social.

Este estudio demuestra que aquellos individuos que se autoreconocen como blancos tienen una mayor probabilidad de querer tener un color de piel más claro que las personas que se autoidentifican como negras, luego de controlar por el color de la piel. Asimismo, encontramos que quienes tienen un tono de piel intermedio manifiestan un mayor deseo de blanqueamiento, incluso después de incorporar variables de control como el estatus socioeconómico. Estos resultados nos permiten discutir empíricamente cómo el blanqueamiento, en su dimensión simbólica e ideológica asociada al deseo individual de querer tener un color de piel más claro, se constituye en un fenómeno que, por un lado, no es atribuible exclusivamente a quienes se autoidentifican como personas negras y, por el otro, se encuentra más bien asociado al mejoramiento del estatus socioeconómico y no necesariamente a una estrategia de prevención de la discriminación racial.

En este artículo abordamos parte de las discusiones más relevantes alrededor de la relación entre el blanqueamiento, la identificación racial, el color de la piel y el estatus socioeconómico. Posteriormente, describimos la metodología, datos, y principales variables explicativas del estudio, seguido de la presentación y discusión de nuestros principales hallazgos. Concluimos con una reflexión alrededor de la importancia de las investigaciones sobre la blanquitud, el blanqueamiento y el color de la piel en el análisis de estructuras sociales racializadas, así como en el ámbito cotidiano de las relaciones raciales.

Blanquitud y blanqueamiento en Latinoamérica

Aunque la blanquitud no ha sido un tema inexplorado en el contexto latinoamericano, tampoco ha sido un asunto prioritario en la agenda de investigación de los académicos de la región; de hecho, no existe referencia a un campo de estudios sobre la blanquitud análogo al existente en los Estados Unidos (Reference LovemanLoveman 2009). Allí, las investigaciones sobre esta temática se incrementaron en las últimas dos décadas dentro de las ciencias sociales y humanas (Reference KolchinKolchin 2002) y se han orientado a explorar la blanquitud en relación a la existencia de una “estructura socialmente significativa que mitiga las oportunidades de vida en la sociedad Americana” (Reference GuessGuess 2006, 650) y a examinar la ductilidad de las líneas simbólicas y sociales que definen quién es y no es blanco (Reference KolchinKolchin 2002; Reference LovemanLoveman 2009).

Durante los siglos XVII y XVIII, el imaginario de la blancura en Latinoamérica estuvo ligado a los discursos de limpieza de sangre como un componente constitutivo del “habitus de la elite criolla dominante” (Reference Castro-GómezCastro-Gómez 2005, 78). La limpieza de sangre pasó de ser la expresión de un racismo antijudío en la Península Ibérica, a identificar el color negro de la piel como una fuente de inmoralidad e impureza del linaje en la América hispana (Reference HeringHering 2011). La blancura se constituyó así en una marca de estatus social que posibilitaba alcanzar, acopiar y transferir cierto capital simbólico (Reference Castro-GómezCastro-Gómez 2005). Durante la última etapa del período colonial, y con el propósito de escapar a la impureza asociada al color y al linaje, el blanqueamiento se vinculó a relaciones interraciales y al mercado matrimonial (Reference Telles and FloresTelles y Flores 2013) tendientes al mejoramiento y mantenimiento del estatus social a partir de la homogeneización de la población hacia la blancura (Reference HeringHering 2011; Reference McFarlaneMcFarlane 1993). No obstante, los vínculos de sangre junto con los controles del cuerpo y la reproducción social de las mujeres negras configuraron un sistema de sexo/género colonial/moderno racializado que mantuvo jerarquías raciales, de clase y de género, mientras reprodujo relaciones sociales de poder y dominación (Reference Hernández-Reyes, Figueroa and PuntielHernández-Reyes 2018).

Por su parte, durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, las representaciones raciales estuvieron fuertemente ligadas a los discursos científicos (Reference GrahamGraham 1990), a la vez que los procesos de construcción temprana de las identidades nacionales en muchos países latinoamericanos fueron influenciados por la ideología del blanqueamiento (Reference Golash-BozaGolash-Boza 2010). A partir del predominio del movimiento eugenésico y los discursos del racismo científico, las elites nacionales suscitaron procesos migratorios desde algunos países de Europa, al tiempo que restringieron el acceso de inmigrantes africanos o asiáticos a la región (Reference LovemanLoveman 2014). En países como Brasil, buscaron aumentar la proporción de personas blancas mientras reforzaban los mecanismos de control para prevenir escenarios de movilidad social de las personas negras (Reference HernándezHernández 2002). En el caso de Colombia, se promulgaron leyes eugenésicas y discriminatorias sobre inmigración (Reference CarrizosaCarrizosa 2014), orientadas a fomentar la llegada de individuos que por sus “condiciones étnicas, tanto físicas como morales” pudieran contribuir al “desarrollo de la raza” y a la “civilización y progreso” del país.Footnote 1

A partir de la segunda década del siglo XX, los discursos del racismo científico fueron sustituidos por las ideologías del mestizaje en América Latina (Reference Telles and FloresTelles y Flores 2013). Estas narrativas se orientaban a crear una identidad nacional mestiza y a ocultar la significación de la raza y el racismo en aras de resaltar la existencia de un supuesto paraíso racial (Reference De la CadenaDe la Cadena 2001; Reference CottrolCottrol 2013). En este contexto emergieron los discursos de la “raza cósmica” de José de Vasconcelos en México (Reference MillerMiller 2004) y de la “democracia racial” en Brasil con los trabajos de Gilberto Freyre (Reference FreyreFreyre [1933] 1986). Con la ideología del mestizaje se buscaba la eliminación de todo rastro de negritud o “indianidad” para preservar el orden racial de la supremacía blanco-mestiza en donde la blancura se consolidaba como un objetivo socialmente deseable (Reference WadeWade 2004; Reference WadeWade 2017).

Más recientemente, a finales del siglo XX, los discursos multiculturales han estado a la orden del día para disputar el modelo de la nación mestiza por parte de distintos movimientos negros e indígenas de la región. No obstante, en el proyecto multicultural existe un amalgamiento entre racismo y democracia racial. Hernández (Reference Hernández2016) plantea que en Colombia y otros países de la región todavía existe una “retórica nacional mestiza” aunque oficialmente se han adoptado “reformas ciudadanas multiculturales” que reconocen ciertos derechos políticos, culturales y territoriales a las comunidades indígenas y afrodescendientes (Reference HernándezHernández 2016, 191–192). En Colombia, la Constitución Política de 1991 reconoció la existencia de una nación pluriétnica y multicultural, a la vez que contribuyó a la gestión de reformas legales, adecuaciones institucionales y cambios en la percepción social e institucional alrededor de la negritud (Reference PaschelPaschel 2013). El multiculturalismo de los ordenamientos constitucionales de Latinoamérica lleva consigo una gramática racial de la blanquitud que imposibilita la superación del racismo y la generación de un cambio sustancial de las estructuras sociales racializadas. Es decir, esta noción de multiculturalismo parece representar la modernización institucional y social de los discursos alrededor del mestizaje.

Estratificación racial: Clasificaciones raciales y el color de la piel

Las clasificaciones étnico-raciales y el color de la piel son categorías analíticas que nos ayudan a entender diversos procesos de estratificación racial.Footnote 2 Diferentes estudios se han orientado a identificar el significado social de la blanquitud en Latinoamérica a partir del análisis de las clasificaciones raciales en los censos y el examen de los factores que median en la construcción de la identidad blanca. Un estudio encontró que durante el diseño de los cuestionarios censales entre los años 1850–1950, la blanquitud se entendía como un estatus “completamente auto-evidente” dentro de un contexto en el que la blancura se erigía como un ideal de aspiración colectiva demográficamente alcanzable y en donde la categoría blanca estaba asociada al “orden natural” de las clasificaciones raciales (Reference LovemanLoveman 2009, 226–227). Otro estudio analiza la transición del mestizaje al multiculturalismo en los procesos de autoidentificación racial en diecisiete países latinoamericanos, encontrando que el color de la piel, la edad, el nivel educativo y los contextos nacionales influyen en el uso de la categoría étnico-racial blanco/a (Reference Telles and FloresTelles y Flores 2013). Telles y Flores (Reference Telles and Flores2013) advierten que, en comparación con Brasil, en países como Ecuador, la Republica Dominicana, Perú, México, Nicaragua, El Salvador, Colombia y Venezuela, las personas que tienen un alto nivel educativo y un color de piel intermedio en la paleta de colores de LAPOP registran una menor probabilidad de identificarse como blancos. Otras investigaciones sobre los patrones de identificación racial en general, no exclusivamente de la identidad blanca, muestran que el color de la piel y las experiencias de discriminación afectan los procesos de identificación racial de la población hispana que reside en los Estados Unidos (Reference Golash-Boza and DarityGolash-Boza y Darity 2008); y demuestran que en países como Brasil, Colombia, República Dominicana y Panamá, los rasgos fenotípicos como la tonalidad de la piel y el tipo de cabello, se constituyen en determinantes fundamentales de la identificación racial (Reference TellesTelles y Paschel 2014).

Por su parte, la literatura que examina comparativamente el color de la piel y las categorías étnico-raciales como dos dimensiones de la raza y la etnicidad han encontrado que las inequidades educativas basadas en el color de la piel son más robustas y consistentes que aquellas basadas en las categorías étnico-raciales, dado que las personas con colores de piel más oscuros presentan mayores penalidades educativas en el contexto latinoamericano (Reference Telles, Flores and Urrea-GiraldoTelles, Flores y Urrea-Giraldo 2015). De igual manera, Perreira y Telles (Reference Perreira and Telles2014) encuentran que las categorías de autoidentificación racial no median la influencia del color de la piel sobre la autoevaluación que hacen los individuos de su salud; es decir, las personas con un color de piel oscuro reportaron resultados menos favorables en salud física y mental que aquellos con un color de piel más claro, independientemente de la categoría étnico-racial con la que se identificaran. Los autores explican esta disparidad argumentando que el color de la piel no se encuentra sujeto a ciertas coacciones sociales y políticas que influyen sobre la elección individual de las categorías de autoidentificación racial.

Finalmente, también existen investigaciones orientadas a demostrar la significancia del color de la piel en el examen de las inequidades raciales y en las percepciones que tienen los individuos de sus realidades sociales. Los investigadores han encontrado evidencia que demuestran que, en países como México, pese a la existencia de ideologías estatales que niegan la discriminación racial o las preferencias basadas en el color de la piel, las personas con tonos de piel oscuros tienen menores niveles educativos, bajos estatus ocupacionales, y una mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza (Reference VillarrealVillarreal 2010). Otros estudios demuestran que el color de la piel influye en el reconocimiento del racismo en Colombia (Reference Vásquez-PadillaVásquez-Padilla 2019); en la generación de escenarios de segregación racial en contextos urbanos (Reference Barbary, Ramírez, Urrea, Barbary and UrreaBarbary, Ramírez y Urrea 2004); y en la propia percepción de la discriminación basada en el color de la piel (Reference Canache, Hayes, Mondak and SeligsonCanache et al. 2014). En los Estados Unidos, los estudios de Keith y Herring (Reference Keith and Herring1991) y Monk (Reference Monk2014) también encuentran que el color de la piel es un predictor significativo del logro educacional, del tipo de ocupación y de los ingresos entre la población afroamericana, registrándose en todos los casos una desventaja comparativa para aquellos con colores de piel más oscuros.

Pocos investigadores han analizado si existen o no diferencias significativas en el deseo individual de blanqueamiento según las categorías de autoidentificación étnico-racial o el color de la piel, es decir, en torno a la valoración que hacen los individuos de su pigmentación en el ámbito de las construcciones históricas que se han hecho de la blanquitud en un determinado orden racial. En este estudio, no nos aproximamos a los procesos de blanqueamiento a partir de identificar quienes se autoreconocen como blancos, sino mediante el análisis de las diferencias en un eventual deseo de blanqueamiento conforme a las categorías de autoidentificación étnico-racial. Los procesos de autoidentificación ponen de manifiesto el carácter relacional de las identidades (Reference Agier and QuintínAgier y Quintín 2003; Reference Telles and FloresTelles y Flores 2013) en el ámbito de ideologías raciales y estructuras sociales racializadas que les otorgan cierta flexibilidad y ambigüedad. Las categorías de autoidentificación étnico-racial, en términos de Paredes (Reference Paredes2017), dan cuenta de la exposición de los individuos a ciertas ideologías raciales que definen sus usos y contenidos en el orden local. Teniendo en cuenta estos estudios y dada la fluidez de las clasificaciones raciales, planteamos la hipótesis de que no existen diferencias significativas en el deseo individual de blanqueamiento de acuerdo a las categorías de autoidentificación étnico-racial (hipótesis 1), mientras que sí esperamos encontrar diferencias significativas en relación al color de la piel (hipótesis 2).

El estatus social y su relación con el blanqueamiento

La literatura sobre el blanqueamiento examina la manera en que el color de la piel y la movilidad social influyen en los procesos de identificación racial. En un estudio sobre las relaciones interraciales en Brasil, Schwartzman (Reference Schwartzman2007) encuentra que las parejas mixtas con altos niveles educativos tienden a clasificar racialmente a sus hijos con categorías asociadas a la blanquitud (Reference SchwartzmanSchwartzman 2007), develando que las estructuras jerárquicas se encuentran mediadas por la intersección entre el color de la piel, las identidades raciales, y el nivel socioeconómico. Lovell (Reference Lovell2006), por su parte, plantea que las personas con tonos de piel muy oscuros y bajos estratos socioeconómicos son más propensos a autoidentificarse como negras en Brasil, mientras que si cuentan con altos niveles socioeconómicos tienden a clasificarse con categorías raciales más claras.

Otro estudio sugiere que, además de existir una relación moderada entre el color de la piel y la identificación racial en Brasil, la tenencia de un mayor estatus socioeconómico conduce al desplazamiento de las categorías mixtas de identificación étnico-racial hacia un mayor uso de categorías dicotómicas (Reference Telles and PaschelTelles y Paschel 2014). Además, Telles y Paschel (Reference Telles and Paschel2014) encuentran que personas con altos niveles de riqueza tienden a autoidentificarse como blancos, mientras que aquellas con altos niveles educativos tienden a hacerlo como personas negras. Es decir, mientras que el dinero blanquea, la educación parece fortalecer los procesos de identificación de la gente negra. Los impactos de las políticas multiculturales junto con las agendas y acciones políticas de los movimientos sociales afrodescendientes, y en especial los impactos de las acciones afirmativas en el campo educativo, han posibilitado una resignificación de la negritud en este país.

En el contexto colombiano, el estatus social y la identificación racial se han relacionado históricamente. Para Wade (Reference Wade1993), los procesos históricos de movilidad social en Colombia han permitido a ciertos grupos de individuos autoidentificarse como mestizos, en tanto que lo negro e indígena tienden a ser devaluados socialmente. De este modo, personas con tonos de piel oscuros y un alto estatus socioeconómico valoran positivamente la blanquitud y optan por usar categorías raciales intermedias. Otros estudios recientes sobre la blanquidad y el blanqueamiento social muestran cómo la distribución geográfica racializada restringe las posibilidades de ascenso social de las personas negras y la forma en que procesos migratorios forzados (producto de la violencia o la falta de oportunidades socioeconómicas) exteriorizan el “estado de privilegios asociados con el grupo blanco, como una raza” (Reference ViverosViveros 2015, 497). La blanquitud, por lo tanto, no solo se refiere a las características fenotípicas de los individuos sino también a sus comportamientos sociales y culturales en contextos geopolíticos diversos. La estrategia social del blanqueamiento sirve de ventana de escape a las carencias materiales y como un ideal para “asegurar una mejor forma de existencia en un entorno social que valora lo blanco como sinónimo de progreso, civilización y belleza”. Como forma de escape, el blanqueamiento se materializa a través del mestizaje (visto como un proceso intergeneracional), y “la integración en redes sociales no negras” (Reference ViverosViveros 2015, 497).

De igual forma, Telles y Paschel (Reference Telles and Paschel2014) encuentran en Colombia un patrón de mestización por parte de personas con altos niveles socioeconómicos, mientras que aquellas con bajo estatus perciben la identidad blanca como una fuente de capital. Especulamos entonces que existe una mayor tendencia de las personas con bajos niveles de riqueza a expresar un mayor deseo de querer tener un color de piel más claro (Hipótesis 3). Dado el carácter específico en que definimos y medimos el blanqueamiento en este estudio, presumimos que individuos con desventajas socioeconómicas le asignan un peso significativo al color de la piel como un marcador social que le puede brindar ciertos privilegios y oportunidades.

Datos y métodos

Los datos utilizados en este análisis provienen del Barómetro de las Américas 2010–2011 para Colombia.Footnote 3 Esta encuesta es realizada por el Proyecto de Opinión Pública para América Latina (LAPOP) mediante un diseño probabilístico que garantiza una muestra estratificada y representativa a nivel nacional,Footnote 4 en la que participan personas en edad de votar que son entrevistadas cara a cara en sus hogares. La muestra es autoponderada (Reference Seligson and SmithSeligson y Smith 2010) y tiene un tamaño inicial de 3009 casos. Los datos provenientes de encuestas representativas en el ámbito nacional nos permiten obtener conclusiones para el conjunto de la población y examinar la asociación entre las variables de percepción, indicadores sociodemográficos y el deseo de blanqueamiento.

Variable dependiente

Aunque el blanqueamiento es un concepto complejo y flexible que involucra un conjunto amplio de prácticas, discursos y tecnologías, el deseo manifiesto de querer tener un color de piel más claro da cuenta de la representación de la blanquitud como expresión de una forma de superioridad (Reference ParedesParedes 2017). Medimos el deseo individual de blanqueamiento con la siguiente pregunta: “A Ud. le gustaría que su piel fuera más clara. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?”. Los encuestados seleccionaban su respuesta en una escala que iba desde “Muy en desacuerdo” (1) a “Muy de acuerdo” (7). Convertimos esta variable ordinal en una variable dicotómica (categorías 1, 2, 3, 4 vs. 5, 6, 7) para la presentación de modelos de regresión logística binaria. Esta medida tiene un promedio de 0.16 y una desviación estándar de 0.37. Los valores faltantes de esta variable fueron eliminados (nueve casos), quedando una muestra de 3 mil observaciones.

Variables explicativas

Las tres variables independientes principales de este estudio son las categorías de autoidentificación étnico-racial, el color de la piel y el estatus socioeconómico. Con respecto a la primera variable, la encuesta pide a los individuos que se clasifiquen en términos étnico-raciales mediante la siguiente pregunta: ¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata u otra? Por instrucción a los encuestadores, las personas que se autoidentificaron como afrocolombianas fueron codificadas como personas negras. Para este análisis también incorporamos dentro de este grupo a los individuos que se autoidentificaron como palenqueros y raizales. Aquellas personas que se identificaron como mulatas no fueron agregadas a esta categoría debido a que la literatura sobre el blanqueamiento aborda el concepto de la ventana de escape del mulato para dar cuenta de la existencia de un estatus intermedio entre personas blancas y negras en países como Brasil (Reference DeglerDegler 1986), Colombia (Reference WadeWade 1993) y los Estados Unidos (Reference Saperstein and GullicksonSaperstein y Gullickson 2013). Nos interesa analizar especialmente el rol de las categorías intermedias de autoreconocimiento étnico-racial (mulata y mestiza) en un contexto en el que ha primado la ideología del mestizaje.

En segundo lugar, el color de la piel de los entrevistados fue medido mediante el uso de una escala de 1 a 11 (siendo 1 el color de piel más claro y 11 el más oscuro). Al finalizar la entrevista, el encuestador utilizaba una paleta de colores para codificar el color de piel de cada uno de los entrevistados. Con el fin de captar la asociación no lineal entre el color de la piel y el deseo de blanqueamiento, reagrupamos la paleta de colores en tres categorías: piel clara (1–3), piel intermedia (4–7) y piel oscura (8–11).

Finalmente, la riqueza y el nivel educativo fueron incorporados como indicadores del estatus socioeconómico. Utilizamos una medida relativa de riqueza creada por LAPOP a partir de un índice ponderado (α = 0.80) sobre la posesión de bienes como un carro, una motocicleta, una lavadora, un computador y conexión a internet (Reference TellesTelles y Paschel 2014). Por su parte, para captar la asociación no lineal entre el nivel educativo y el deseo individual de blanqueamiento creamos tres variables dicotómicas: sin educación formal y primaria; secundaria; y nivel universitario o más.

Variables de control

Dado que es posible que las personas manifiesten un deseo de tener un color de piel más claro como estrategia para evitar la discriminación (Reference ParedesParedes 2017), utilizamos una pregunta que indaga si los individuos han sido discriminados por su color de piel: “Pensando en los últimos cinco años, ¿alguna vez se ha sentido discriminado o ha sido tratado mal o de manera injusta por su color de piel? ¿Usted diría que eso ha sucedido muchas veces, algunas veces, pocas veces, o nunca?” Invertimos el orden de las categorías de respuesta, de tal manera que el incremento en el número de la codificación esté asociado a mayores casos de discriminación. Alrededor del 10 por ciento de la muestra indicó que había sentido este tipo de trato injusto.

Al analizar una muestra de personas afrocolombianas, García (Reference García Sánchez2011) encontró que en Colombia existe una propensión a que las personas negras reconozcan la existencia del racismo, aunque tienden a negar que hayan sido directamente victimas de prácticas discriminatorias. Es posible entonces que los individuos deseen tener un color de piel más claro, no porque hayan sido víctimas directas de discriminación racial, sino porque reconocen la presencia del racismo en el país. Medimos esta percepción sobre el racismo basados en la pregunta: “En Colombia no hay racismo. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?” Los encuestados seleccionaban su respuesta en una escala que iba desde “Muy en desacuerdo” (1) a “Muy de acuerdo” (7). Invertimos el orden de la escala con el propósito de asociar los números altos de la variable con el reconocimiento de la existencia del racismo. Al agrupar las categorías 1–4 (desde muy en desacuerdo a neutral), y 5–7 (desde algo de acuerdo a muy de acuerdo), vemos que cerca de un 63.4 por ciento de los encuestados son conscientes de la presencia de prácticas racistas en el país.

El deseo individual de blanqueamiento también puede verse afectado por la percepción que tengan los individuos sobre ideologías nacionales asociadas al mestizaje. A las personas encuestadas se les preguntó: “La mezcla de razas es buena para Colombia. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?” Al igual que en preguntas anteriores, los encuestados seleccionaban su respuesta en una escala que iba desde “Muy en desacuerdo” (1) a “Muy de acuerdo” (7). En general, un 85.6 por ciento de los encuestados valoran positivamente la mezcla de razas (categorías 5–7). Por último, el género y la edad de los encuestados también fueron incluidos como variables de control dado que ellas podrían potencialmente afectar el deseo individual de blanqueamiento. La edad fue una variable continua (18–89 años), mientras que el género fue una variable dicotómica (mujer = 1).

Plan analítico

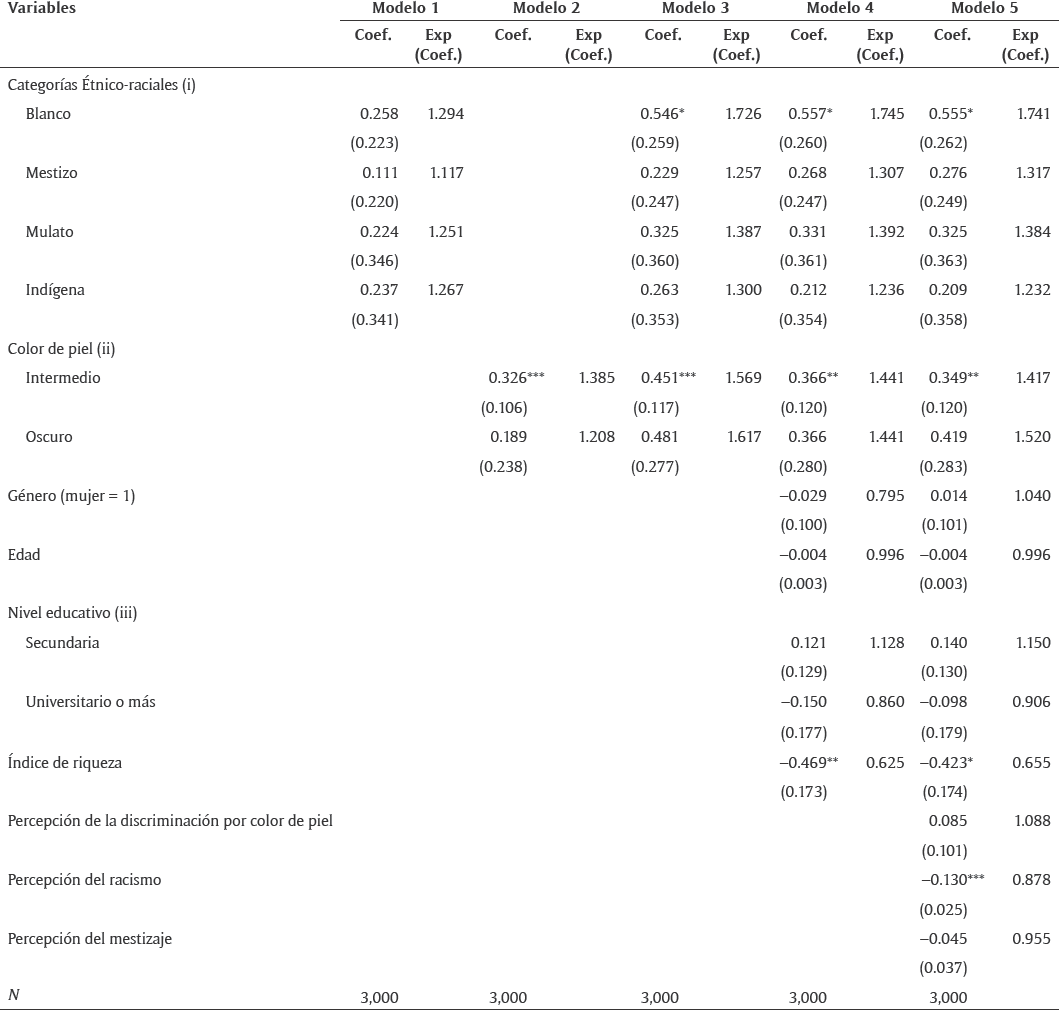

Utilizamos modelos de regresión logística binaria por ser el método estadístico más adecuado para el análisis de variables dependientes dicotómicas. Este procedimiento es utilizado para predecir la probabilidad de que los encuestados estén en cada una de las categorías de una variable dependiente dicotómica (Reference TreimanTreiman 2009). En nuestro caso, los modelos predicen la probabilidad individual de querer tener un color de piel más claro. En los Modelos 1 y 2 comparamos la asociación entre las categorías étnico-raciales y el deseo individual de blanqueamiento, por un lado; y entre el color de la piel y la pretensión de querer tener un color de piel más claro, por el otro. En el Modelo 3, agrupamos las categorías étnico-raciales y el color de la piel; mientras que en el Modelo 4, incluimos diferentes variables sociodemográficas como el género y la edad, además del nivel educativo y la riqueza, con el propósito de examinar si se genera o no una variación de la asociación entre las categorías étnico-raciales, el color de la piel y nuestra variable dependiente. Finalmente, en el Modelo 5, incorporamos variables de percepción alrededor de la discriminación por color de piel, el reconocimiento del racismo e ideologías nacionales asociadas al mestizaje. Empleamos imputación múltiple para reemplazar los valores faltantes en las principales variables explicativas y de control.Footnote 5

Análisis de las categorías étnico-raciales, el color de la piel y el estatus socioeconómico

La Tabla A1 (ver apéndice) muestra las características descriptivas de las variables que forman parte del análisis. Los asteriscos indican diferencias significativas entre quienes se autoreconocieron como blancos y quienes lo hicieron con el resto de las categorías de identificación étnico-racial. La primera columna concentra a todos los grupos, seguido de las categorías blanca, mestiza, negra, mulata, indígena y otro. La distribución porcentual de las categorías étnico-raciales indica que aproximadamente el 85 por ciento de las personas encuestadas se autoidentificaron como blanca o mestiza, mientras que cerca del 10 por ciento lo hizo como negra o mulata. Un poco más del 6 por ciento se identificó como indígena o rom. Los porcentajes de la población negra, mulata e indígena se acercan a los valores del Censo 2005. En este estudio nos concentramos especialmente en el comportamiento de las primeras cuatro categorías de autoidentificación étnico-racial contenidas en la Tabla A1 (ver apéndice).

Con respecto al deseo individual de blanqueamiento, los datos muestran que existen diferencias significativas entre quienes se autoreconocieron como blancos y quienes optaron por la categoría negra. El promedio más bajo lo obtuvieron las personas negras (0.13) y mestizas (0.15), ubicándose por debajo del estimado a nivel nacional (0.16). En relación con el color de la piel, encontramos diferencias significativas entre quienes se autoidentifican como blancos y el resto de la muestra en casi todas las tonalidades del color de la piel. El entrevistador le asignó un color de piel claro a 2 de cada 3 personas que se identificaron como blancas, mientras que 4 de cada 10 de quienes se identificaron como personas negras fueron agrupados dentro de las tonalidades más oscuras. Por su parte, el mayor porcentaje de mestizos (68 por ciento) y mulatos (67 por ciento) se ubicaron en los tonos intermedios.

La proporción de mujeres en la muestra es ligeramente mayor para las personas blancas (0.53) y negras (0.52), y menor para personas mestizas (0.47) y mulatas (0.45). El promedio de edades, por su parte, no registra diferencias significativas entre los grupos étnico-raciales de interés en este estudio. En el caso del nivel educativo y el índice de riqueza vemos un comportamiento distinto. Llama la atención que las personas que se identifican como negras y mulatas presentan los mayores promedios de educación secundaria (0.56), aunque registran los promedios más bajos en el nivel universitario o superior, con un 15 y un 18 por ciento, respectivamente, frente al 26 por ciento de la población mestiza y el 21 por ciento de las personas que se identifican como blancas. En el caso del índice de riqueza, encontramos que existen diferencias significativas entre las personas blancas (0.36), negras (0.23) y mulatas (0.29).

De igual forma, al contrastar la discriminación basada en el color de piel, vemos que las personas negras (1.50) y mulatas (1.28) registran un mayor promedio al ser comparados con quienes se identificaron como blancos (1.06). Por último, frente a las percepciones sobre la existencia del racismo y el considerar que la mezcla de razas es buena para el país, encontramos diferencias significativas entre quienes se identificaron como blancos y las personas negras. Este último grupo registra comparativamente los mayores promedios en ambas variables.

Pasamos ahora al análisis de los modelos de regresión logística para determinar los predictores del deseo individual de blanqueamiento. La Tabla A2 (ver apéndice) muestra los resultados de los modelos para nuestra variable dependiente. En primer lugar, estimamos un modelo en donde solo incluimos las categorías de autoidentificación étnico-racial como predictor del deseo individual de blanqueamiento. Los coeficientes de esta variable se encuentran en la parte superior de todos los modelos. Para facilitar la interpretación hemos convertido los coeficientes beta no normalizados en odds ratios (exp. (coef.)). El Modelo 1 muestra que las categorías de autoidentificación no se encuentran significativamente asociadas al deseo individual de blanqueamiento, es decir, en este modelo no encontramos diferencias significativas del deseo individual de blanqueamiento de acuerdo con la autoidentificación étnico-racial.

En el Modelo 2, por su parte, comparamos al grupo de personas a quienes los encuestadores les asignaron un color de piel intermedio y oscuro frente aquellos que registran un tono de piel muy claro. Los resultados sugieren que el deseo individual de blanqueamiento y el color de la piel están directamente asociados.Footnote 6 Para quienes tienen una pigmentación intermedia en la paleta de colores, la probabilidad de querer tener un color de piel más claro es de un 38 por ciento (p < 0.01) mayor en relación con quienes tienen una tonalidad de piel muy clara. Esta asociación se mantiene significativa en los modelos restantes al incorporar otras variables de control.Footnote 7 No encontramos evidencia que demuestre la existencia de una asociación significativa entre tener un color de piel oscuro y el deseo individual de blanqueamiento.

En el Modelo 3 incluimos tanto las categorías de autoidentificación étnico-racial como el color de la piel para analizar la asociación entre ambas variables y el deseo individual de blanqueamiento. Este modelo demuestra que, aunque no existe una asociación directa entre la autoidentificación étnico-racial y nuestra variable dependiente en el Modelo 1, al controlar por el color de la piel las personas que se identifican como blancas tienen una probabilidad del 72 por ciento (p < 0.05) mayor de desear tener un color de piel más claro frente a quienes se autoreconocen como personas negras. Esta asociación significativa se mantiene a lo largo de los Modelos 4 y 5. En este caso, encontramos diferencias significativas en el deseo individual de blanqueamiento de acuerdo a las categorías de autoidentificación étnico-racial que no soportan nuestra Hipótesis 1. De igual forma, en el Modelo 3, la probabilidad de querer tener un color de piel más claro es de un 57 por ciento (p < 0.01) mayor para las personas con colores de piel intermedio respecto a quienes ya cuentan con tonos de piel más claros. Este modelo sugiere que la asociación indirecta entre las categorías étnico-raciales y el deseo individual de blanqueamiento da cuenta de la existencia de un grupo de personas que se identifican como blancas, a quienes los encuestadores le asignan un color de piel intermedio, y además desean tener un color de piel más claro. No obstante, esta afirmación no puede ser concluyente en la medida en que no encontramos ninguna asociación entre el deseo de blanqueamiento y la interacción entre color de la piel y las categorías étnico-raciales. Por su parte, sí encontramos evidencias que soportan nuestra Hipótesis 2 alrededor de la asociación significativa entre el color de la piel y el deseo individual de blanqueamiento, lo que nos permite identificar la mediación del tono de piel en la asociación significativa entre quienes se autoidentifican como blancos y la pretensión de querer tener un color de piel más claro.

El Modelo 4 indica que no existe una asociación entre el género, la edad y altos niveles educativos frente al deseo individual de blanqueamiento. No obstante, se encuentra una asociación negativa entre la riqueza y nuestra variable dependiente, es decir, entre mayor es el estatus social de un individuo menor es la probabilidad de querer tener un color de piel más claro. Contar con un estatus socioeconómico alto y tener un color de piel claro se constituyen en un capital social y simbólico de tal valor que la posesión de uno de ellos tiende a compensar la ausencia del otro. Algunas investigaciones muestran que en general las personas de estatus socioeconómicos bajos tienden a percibir la blanquitud como una fuente de capital social asociado a privilegio y estatus (Reference Telles and FloresTelles y Flores 2013). El Modelo 4 muestra un patrón similar a esta tendencia y proporciona evidencias que soportan nuestra Hipótesis 3 alrededor de la asociación negativa entre altos niveles de riqueza y el deseo individual de blanqueamiento.

Por su parte, en el Modelo 5 no encontramos ningún tipo de evidencia que sugiera que la percepción de la discriminación por el color de la piel esté significativamente asociada al deseo individual de blanqueamiento; es decir, desear tener un tono de piel más claro no parece constituirse en un mecanismo para evadir la discriminación racial. Además, este Modelo muestra que la percepción de la existencia del racismo está negativa y significativamente asociada a nuestra variable dependiente. La probabilidad de querer tener un tono de piel más claro es de un 12 por ciento menor por cada categoría adicional del reconocimiento del racismo (en una escala de 1 a 7); dicho de otro modo, las personas que reconocen la existencia del racismo en Colombia tienen una probabilidad menor de querer tener un color de piel más claro.

Discusión

Teniendo en cuenta el carácter multidimensional del blanqueamiento, nuestros resultados ofrecen otras lecturas a los enfoques analíticos de estudios previos en Colombia que se han centrado en los procesos de inmigración de la población chocoana a Medellín (Reference WadeWade 1993) o en el análisis de los procesos de blanqueamiento social de personas negras de clase media que residen en la ciudad de Bogotá (Reference ViverosViveros 2015). A diferencia de estos estudios, en este artículo examinamos el blanqueamiento no a través de los procesos de integración de la gente negra al mundo blanco-mestizo, sino mediante el análisis de la percepción que tienen los individuos sobre su tono de piel en el marco del sistema racializado y pigmentocrático en el que habitan. Esta percepción los lleva a tener un juicio de valor alrededor de lo que implica tener un color de piel claro y da cuenta de la forma en que opera la gramática racial de la blanquitud en el contexto colombiano. Utilizando las bases de datos de LAPOP y PERLA, este estudio hace varias contribuciones a la literatura sobre blanqueamiento.

En primer lugar, nuestro análisis indica que, luego de controlar por el color de la piel, las personas que se autoidentifican como blancas tienen una mayor probabilidad de querer tener un color de piel más claro en comparación con quienes se autoreconocen como personas negras. La elección de la categoría étnico-racial blanca no solamente podría constituirse en una expresión inicial del deseo de blanqueamiento, o el efecto de presiones sociales, sino el resultado de la percepción que tienen estos individuos sobre sí mismos y sobre el trato que reciben diariamente al compararse con otros grupos étnico raciales. Análogamente, en el caso de la población mestiza se ha planteado que los individuos que se autoidentifican con esta categoría intermedia comparten una ubicación social independiente en la que sus rasgos comportamentales y consciencia reflejan su posición racial al interior de un orden jerárquico en donde la identidad mestiza no siempre es el resultado de una falsa consciencia racial (Bonilla-Silva 2014).

Los resultados de esta investigación sugieren que la mayor probabilidad de querer tener un color de piel más claro por parte de quienes se autoreconocen como blancos, se constituye en una expresión del carácter estructural del racismo en el país y de la hegemonía relativa y siempre en disputa de la blanquitud. El hecho de que eventualmente se pueda evitar la discriminación por no tener rasgos fenotípicos asociados a la negritud, no impide el deseo individual de blanqueamiento y muestra la dificultad de generar mecanismos de movilidad social dentro de ordenes sociales y estructuras racializadas en donde el color de la piel, el género y el estatus social determinan las experiencias y oportunidades de los individuos.

En segundo lugar, los resultados indican que las personas con una pigmentación intermedia tienen una mayor probabilidad de desear un color de piel más claro. Así como estudios previos han encontrado que el color de la piel es una variable mucho más consistente que las categorías censales de autoidentificación en el análisis de inequidades raciales (Reference Telles, Flores and Urrea-GiraldoTelles, Flores y Urrea-Giraldo 2015), nuestro estudio demuestra que los colores de piel intermedios se encuentran asociados al deseo individual de blanqueamiento, y se constituyen en un mediador de la asociación entre la categoría de autoidentificación blanca y el deseo de querer tener un tono de piel más claro.

No encontramos evidencia que sugiera que exista una asociación significativa entre el hecho de tener un tono de piel oscuro y el deseo individual de blanqueamiento. Las personas agrupadas en los puntos intermedios de la escala de la paleta de colores de LAPOP no perciben ni sufren las prácticas de discriminación de la misma manera en que la padecen los individuos que tienen un tono de piel oscuro. De este modo, el deseo de blanqueamiento por parte de personas con una pigmentación intermedia no se constituye precisamente en una estrategia para escapar a la discriminación racial como ocurre en el caso de la población guatemalteca (Reference ParedesParedes 2017), sino para acceder de alguna manera a los privilegios asociados a la blanquitud y aproximarse a los estereotipos de belleza occidentales que son permanentemente reforzados en medios televisivos y campañas publicitarias (Reference HunterHunter 2007). De hecho, los resultados indican que el haber sido víctima de prácticas de discriminación por el color de la piel, no se encuentra significativamente asociado al deseo individual de blanqueamiento.

En tercer lugar, este estudio muestra que las personas con bajos índices de riqueza tienen una mayor probabilidad de querer tener un color de piel más claro. ¿Cómo se asocia este resultado con la forma en que opera la gramática racial de la blanquitud en el país? Dado que tener un mayor estatus social permite navegar el mundo de la sociedad blanco-mestiza, los individuos con bajos niveles de riqueza tienden a manifestar su pretensión de querer tener un color de piel más claro, de tal manera que compense su bajo estatus socioeconómico. Es decir, para un sector de la sociedad el blanqueamiento se sigue percibiendo como una ventana de escape a las desigualdades socioeconómicas en un contexto que valora lo blanco como referente de progreso. La búsqueda de un mejor estatus social por parte de quienes se identifican como personas negras, sin embargo, no implica necesariamente el deseo de querer tener un color de piel más claro. De hecho, las personas negras tienen una menor probabilidad relativa de querer tener un color de piel más claro en relación con quienes se autoidentifican como blancos, lo que podría entenderse como la expresión de eventuales escenarios de escape a las lógicas de poder impuestas por la gramática racial de la blanquitud.

Viveros (Reference Viveros2015) argumenta que en el multiculturalismo no existe necesariamente una contradicción entre movilidad social y tener una identidad negra, es decir, el ascenso social de las personas que se autoidentifican como negras no implica la pérdida o el cambio de su identidad étnico-racial; de hecho, nuestro estudio indica que no existe una asociación significativa entre el deseo de blanqueamiento y la interacción entre tonalidades de piel oscura y poseer bajos niveles de riqueza. Dicho de otro modo, pese a que las personas negras (y con colores de piel oscuros) comparativamente registran bajos índices de riqueza y son en mayor proporción víctimas de discriminación por el color de la piel, no encontramos evidencia de que el deseo de querer tener un color de piel más claro se constituya para ellos en un mecanismo de escape a procesos estructurales y cotidianos de marginación social.

Este estudio presenta algunas limitaciones. Primero, el análisis se basó en una dimensión del blanqueamiento relacionada con la manifestación expresa de desear tener un color de piel más claro, pero fue imposible examinar la percepción sobre la blanquitud a partir de otras características fenotípicas asociadas a la construcción de los estereotipos de belleza predominantes, ni tampoco desde el análisis de relaciones interraciales. Segundo, no pudimos incorporar un análisis de los procesos de movilidad social durante un período consecutivo de años dado que no contamos con una base de datos longitudinal. Este tipo de datos sería pertinente para examinar si el deseo de blanqueamiento cambia en la medida en que se producen variaciones en el estatus socioeconómico. Tercero, estudios previos han planteado que el color de la piel de los entrevistados no es una medida completamente objetiva dado que parte de una percepción subjetiva del entrevistador y podría estar mediada por factores como las categorías de autoidentificación étnico-racial reportadas previamente por los entrevistados (Reference ParedesParedes 2017), o por variables como la edad, el género, el nivel educativo, y la propia percepción del color de piel del entrevistador (Reference VillarrealVillarreal 2010). En este estudio no encontramos evidencia que indique que el color de la piel del encuestador influencie el deseo individual de blanqueamiento del entrevistado. No descartamos, sin embargo, que otras características del entrevistador, que no hacen parte del cuestionario de LAPOP, puedan influenciar esta pretensión individual.

Conclusión

Nuestro estudio presenta evidencia que demuestra que aquellas personas que se autoreconocen como negras tienen una menor probabilidad relativa de desear tener un color de piel más claro frente a quienes se autoidentifican como blancos, lo que podría sugerir la existencia de una forma de contestación a la gramática racial de la blanquitud en Colombia. Esta contestación, sin embargo, opera de manera diferenciada y presenta fuertes matices que atienden a la diversidad de las comunidades afrocolombianas. La agencia por parte de las organizaciones del movimiento afrodescendiente ha posibilitado la promoción de una legislación étnico racial en el país (Reference PaschelPaschel 2010), así como la generación de contranarrativas que confrontan discursos dominantes alrededor del blanqueamiento y del mestizaje (Reference TellesTelles y Paschel 2014). Consideramos que la gramática racial de la blanquitud se encuentra condicionada por las trayectorias sociohistóricas de los contextos regionales y nacionales que comprenden las transformaciones espaciotemporales de las nociones de raza, la sofisticación de los mecanismos mediante los cuales opera el racismo y las estructuras racializadas, la mutación de los discursos raciales, y las formas de construcción de las identidades y representaciones del otro. Planteamos que los estudios sobre la significación social y política de la blanquitud se constituyen en una tarea esencial para examinar las lógicas internas de los procesos hegemónicos de dominación racial, analizar los mecanismos de creación y reproducción de jerarquías raciales (Reference LovemanLoveman 2009) y contribuir a las prácticas y políticas antirracistas (Reference GuessGuess 2006; Reference OwenOwen 2007; Reference Doane, Doane and Bonilla-SilvaDoane 2003).

En los regímenes pigmentocráticos latinoamericanos es fundamental comprender de qué manera los privilegios sociales y simbólicos asociados a la blanquitud determinan procesos de blanqueamiento y el deseo de tener un color de piel más claro. Además, este tipo de análisis permite aproximarnos a las representaciones del color de la piel y de la blanquitud dentro de estructuras sociales racializadas. Aunque entendemos que el blanqueamiento es un fenómeno multidimensional, este estudio se centró en una de las dimensiones ideológicas del blanqueamiento en relación con la percepción que tienen los individuos sobre su color de piel en el seno de un orden racial caracterizado por un discurso multicultural. Futuras investigaciones pueden orientarse a indagar alrededor de la dimensión sexual y de género de la gramática racial de la blanquitud; y sobre otras dimensiones del blanqueamiento de manera tal que se genere una reflexión crítica acerca de este fenómeno como un proceso relacional en donde lo blanco se constituye en una forma de estatus social que asegura ventajas comparativas en las jerarquías raciales de las sociedades multiculturales latinoamericanas.

Apéndice

Table A1 Descripción de los variables utilizadas en el análisis.

Fuente: LAPOP 2010–2011.

Nota: Los valores indican si las diferencias entre la categoría blanca y el resto de las categorías étnico-raciales son estadísticamente significativas. Estos cálculos se realizaron luego de imputar los valores faltantes de las principales variables explicativas y el resto de las variables de control.

* p < 0.05. ** p < 0.01. *** p < 0.001 (two-tailed tests).

Table A2 Modelos de regresión logística binaria prediciendo el deseo individual de blanqueamiento (N = 3000).

Fuente: LAPOP 2010–2011.

Nota: Los coeficientes estimados de la categoría Otra fueron omitidos de la tabla. i) Negra es la categoría de referencia; ii) Claro es la categoría de referencia; iii) Sin Educación Formal/Primaria es la categoría de referencia.

* p < 0.05. ** p < 0.01. *** p < 0.001 (two-tailed tests).

Agradecimientos

Agradecemos a los revisores de LARR por sus valiosos comentarios y sugerencias.