Introducción

El retorno a la democracia en América Latina trajo consigo tanto la apertura del sistema político como el establecimiento de instituciones democráticas que propendían a la representación de intereses de diverso orden. Adicionalmente, se buscó la incorporación de actores que por varias razones habían sido excluidos de la toma de decisiones políticas. Aunque la atención se centró prioritariamente en indígenas, campesinos y gremios, uno de los sectores más excluidos de la esfera política fueron las mujeres. Si bien con el paso del tiempo las demandas de diversos actores se fueron incorporando a las agendas de política pública, las mujeres continuaron excluidas de participar de forma efectiva en la vida política hasta hace muy pocos años atrás (Reference Krook and O’BrienKrook y O’Brien 2012; Reference Escobar-Lemmon and Taylor-RobinsonEscobar-Lemmon y Taylor-Robinson 2009). De hecho, el informe estadístico para 2015 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reporta que en varios países de la región la representación de mujeres en las legislaturas continúa por debajo del 20 por ciento.Footnote 1

A pesar de que el análisis de las asimetrías entre hombres y mujeres encuentra en las legislaturas su punto más neurálgico, otro espacio de toma de decisión clave pero menos estudiado es el de los gabinetes ministeriales. De hecho, el estudio de la representación de las mujeres en ministerios en América Latina es particularmente relevante por varias razones. En primer lugar, porque al no existir diseños institucionales que constriñan a propender al equilibrio entre hombres y mujeres, como ocurre en las legislaturas vía leyes de cuotas, la incorporación de ministras a la vida pública es una decisión que puede atribuirse de forma directa a la voluntad de los actores políticos y específicamente a los presidentes.Footnote 2 En segundo lugar, porque la forma de gobierno presidencial reduce la influencia que pueden ejercer las coaliciones entre Ejecutivo y Legislativo para la designación de mujeres en el gabinete ministerial (Reference Martínez-GallardoMartínez-Gallardo 2014). De hecho, salvo en Brasil y Chile, en el resto de países de América Latina la designación del gabinete es una competencia exclusiva del Ejecutivo y escapa a la voluntad de las coaliciones de gobierno (Reference Raile, Pereira and PowerRaile, Pereira y Power 2011).

Adicionalmente, es interesante estudiar la participación de mujeres en gabinetes ministeriales pues allí se encuentran espacios en los que sus titulares tienen capacidad de influir de forma más directa sobre el diseño de políticas públicas. A diferencia de los diputados, que requieren ser parte de una mayoría legislativa para la aprobación de leyes, los ministros dependen solamente del presidente para emprender en reformas propias de su campo de decisión. Por otra parte, y también a diferencia de los legisladores, los ministros disponen de recursos económicos de forma directa. Con lo expuesto, las preguntas de investigación que orientan este artículo buscan conocer ¿qué variables explican que unos presidentes designen más ministras que otros?, ¿cuáles son los ministerios a los que prioritariamente acceden mujeres?; y, ¿en qué medida ha aumentado la representación de mujeres en los gabinetes ministeriales?

Este artículo se organiza en cinco secciones. En la primera sección se discuten los principales hallazgos empíricos registrados tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. En la segunda sección se propone un marco teórico para explicar la presencia de ministras en países presidencialistas. En la tercera sección se testea la propuesta teórica utilizando para ello una base de datos inédita que recoge la conformación de los gabinetes ministeriales ecuatorianos entre los años 1979 y 2015. A través de un modelo de regresión lineal verifico que el incremento tanto del número de legisladoras como del tamaño de la bancada oficialista en la legislatura inciden sobre la designación de ministras. En la cuarta sección evalúo en qué medida las mujeres han sido designadas en aquéllos ministerios de mayor importancia política. La quinta sección ofrece conclusiones y algunas ideas para una futura agenda de investigación.

¿Qué factores influyen sobre la representación de mujeres en gabinetes ministeriales? Algunas explicaciones

Dentro de los estudios que buscan explicar el aumento del número de mujeres en los gabinetes ministeriales, la literatura ha identificado tres grupos de variables. Por un lado, se encuentran aquéllos factores a los que se denomina de oferta y que plantean que el incremento de destrezas y habilidades influye para que las mujeres sean incorporadas en mayor medida a la arena política. Por otro lado, está el grupo de variables de demanda y que citan la incidencia que el contexto político ejerce sobre la representación de mujeres en espacios ministeriales. Finalmente, un tercer grupo identifica la difusión de ideas desde diferentes organismos internacionales y los cambios en la percepción ciudadana en favor de la reducción de asimetrías entre hombres y mujeres como variables que influyen sobre los presidentes al momento de conformar sus gabinetes ministeriales.Footnote 3 A partir de esta clasificación, en los siguientes párrafos se ofrece una revisión analítica de los principales hallazgos empíricos y de las tensiones observadas entre las investigaciones realizadas a la fecha.

Variables relacionadas con la oferta

El incremento del acceso a la educación y la mayor participación femenina como fuerza de trabajo son las dos principales variables citadas dentro de este grupo de posibles explicaciones al incremento de la representación de mujeres en gabinetes ministeriales (Reference BegoBego 2014; Reference SainsburySainsbury 2004; Reference Htun, Domínguez and SchifterHtun 2003). Sin embargo, hay trabajos que constatan que dicha relación causal es solo parcial y vinculada a sociedades en las que el rol históricamente asignado a las mujeres ha sido superado (Reference Whitford, Wilkins and BallWhitford, Wilkins y Ball 2007; Reference Inglehart and NorrisInglehart y Norris 2003). Más aun, investigaciones como la de Krook y O’Brien (Reference Krook and O’Brien2012) plantean que la fuerza de trabajo de las mujeres no influye en la designación de ministras. Escobar-Lemmon y Taylor-Robinson (Reference Escobar-Lemmon and Taylor-Robinson2005, 835) arriban a conclusiones similares a las de Hook y O’Brien y agregan que el mayor acceso femenino a educación tiene incidencia sobre la representación de ministras pero con signo negativo.

Dentro de este conjunto de variables también se ha planteado que, en la medida que más mujeres ocupen cargos de representación política, aquello llevará a adaptar dicha tendencia a otros espacios de decisión pública (Reference Basabe-SerranoBasabe-Serrano 2020; Reference JalalzaiJalalzai 2014; Reference Krook and O’BrienKrook y O’Brien 2012; Reference Whitford, Wilkins and BallWhitford, Wilkins y Ball 2007; Reference Escobar-Lemmon and Taylor-RobinsonEscobar-Lemmon y Taylor-Robinson 2005; Reference SainsburySainsbury 2004). Otro grupo de investigaciones, por el contrario, plantean la inexistencia de una fuerte relación causal entre el incremento de mujeres en cargos de decisión política y la mayor representación de ministras (Reference Fleischer and SeyfriedFleischer y Seyfried 2015; Reference KobayashiKobayashi 2004; Reference RodríguezRodríguez 2003). De Winter (Reference De Winter, Blondel and Thiébault1991) incluso plantea la existencia de una relación inversamente proporcional entre participación política de mujeres y acceso a los gabinetes ministeriales.

Variables relacionadas con la demanda

Dentro de este conjunto de variables están aquéllas vinculadas con las motivaciones que tienen los presidentes para incluir mujeres en los gabinetes ministeriales. Una de las ideas más recurrentes sostiene que los presidentes provenientes de partidos ideológicamente orientados a la izquierda priorizan la inclusión de mujeres en sus plataformas políticas y, como consecuencia de ello, designan más ministras (Reference Krook and O’BrienKrook y O’Brien 2012; Reference Escobar-Lemmon and Taylor-RobinsonEscobar-Lemmon y Taylor-Robinson 2005; Reference Studlar and MoncriefStudlar y Moncrief 1999). No obstante, otros trabajos indican que en los últimos años los partidos políticos centristas y de derecha también han incluido mujeres en los gabinetes ministeriales por lo que la fortaleza explicativa de la ideología ha ido en descenso (Reference Htun, Domínguez and SchifterHtun 2003, Reference BaldézBaldéz 2002; Reference CaulCaul 2001).

Por otro lado, la literatura ha considerado al tamaño de la bancada legislativa del presidente como una variable influyente en la designación de ministras. El argumento que se presenta es que si el presidente depende menos de coaliciones legislativas para gobernar, el costo de colocar ministras va en descenso, por lo que se incrementaría la representación de mujeres en el gabinete ministerial (Reference ReynoldsReynolds 1999). En sentido contrario, si el presidente tiene necesidad de buscar alianzas legislativas las opciones para colocar mujeres como ministras son menores pues una parte de los acuerdos estaría en la entrega de ministerios. Dado que los principales actores de los partidos políticos son hombres, las posibilidades de que sean ellos quienes tengan expectativas de acceder a tales cargos serían mayores (Reference Krook and O’BrienKrook y O’Brien 2012; Reference Escobar-Lemmon and Taylor-RobinsonTaylor-Robinson 2005; Reference Amorin Neto, Morgenstern and NacifAmorin Neto 2002).Footnote 4

Variables relacionadas con la difusión de ideas y cambios sociales

El tercer grupo de trabajos argumenta que existen variables del entorno político y social que presionan a los presidentes para incrementar el número de mujeres en los gabinetes ministeriales. La discusión más sostenida en este campo señala que la difusión de ideas desde organismos internacionales a favor de mayor equidad entre hombres y mujeres influye sobre el incremento de ministras (Reference Escobar-Lemmon and Taylor-RobinsonEscobar-Lemmon y Taylor-Robinson 2005; Reference RodríguezRodríguez 2003; Reference Htun, Jones, Craske and MolyneuxHtun y Jones 2001; Reference CaulCaul 2001). Empíricamente, la mayoría de las investigaciones anotadas acuden a la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) para argumentar que, a partir de tales eventos, se han ido incorporando más mujeres a los gabinetes ministeriales.

Otro grupo de investigaciones señalan que, tanto la mejoría en la formación educativa de la población como la presencia de la primera mujer en espacios de decisión política, inciden positivamente sobre la presencia de ministras (Reference Jalalzai and KrookJalalzai y Krook 2010; Reference SainsburySainsbury 2004; Reference Htun, Domínguez and SchifterHtun 2003; Reference Inglehart and NorrisInglehart y Norris 2003). No obstante, en ambos casos existen hallazgos empíricos que señalan la inexistencia de un vínculo causal entre las variables mencionadas (Reference Krook and O’BrienKrook y O’Brien 2012; Reference Escobar-Lemmon and Taylor-RobinsonEscobar-Lemmon y Taylor-Robinson 2005). De hecho, la referencia a estas variables ha perdido vigencia en las más recientes investigaciones sobre el tema (Reference Fleischer and SeyfriedFleischer y Seyfried 2015).

En síntesis, no solo la literatura que estudia la representación de mujeres en gabinetes ministeriales sino también la que se concentra en las legislaturas presenta contradicciones en cuanto a los hallazgos empíricos obtenidos (Reference Ashe and KennedyAshe y Stewart 2012; Reference Krook and O’BrienKrook y O’Brien 2012). En dicho escenario, y con el fin de aportar en la resolución de las tensiones expuestas, en el siguiente acápite ofrezco un marco teórico a través del que se identifican las variables que influyen para el incremento de ministras en formas de gobierno presidencialistas, como las de América Latina.

Explicando la presencia de ministras en presidencialismos

A diferencia de los parlamentarismos, en los que la conformación del gabinete ministerial es el resultado de la negociación inter partidista y la consecuente generación de coaliciones de gobierno, en el presidencialismo la designación de ministros es una cuestión que compete de forma prácticamente exclusiva al Jefe de Estado. Esta simple distinción tiene implicaciones directas sobre la presencia de mujeres en los gabinetes ministeriales. No obstante, los estudios que al respecto se han generado desde América Latina acuden indiscriminadamente al uso de variables pensadas y aplicadas a países parlamentaristas, como son la mayoría de los ubicados en Europa. Allí sitúo, por tanto, la principal explicación de las tensiones halladas en los resultados empíricos reportados en el acápite anterior.

En términos teóricos, concentrar la atención hacia la capacidad del presidente de decidir a quien finalmente designa en los ministerios no solo está dada por la forma de gobierno imperante en América Latina sino por dos razones adicionales que refuerzan el argumento. Por un lado, porque en la región la presencia de diseños constitucionales que concentran el poder en el Ejecutivo es una constante (Reference Basabe-SerranoBasabe-Serrano 2017). Por otro lado, porque la ausencia relativa de partidos políticos plenamente institucionalizados facilita que las decisiones de tales agrupaciones descansen en el líder partidista que, en la mayoría de los casos, es al mismo tiempo presidente del país (Reference RobertsRoberts 2015; Reference CarrerasCarreras 2012; Reference SeawrightSeawright 2012). Los casos de los presidentes Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador o Morales en Bolivia son algunos referentes empíricos de países con diseños institucionales que otorgan amplios poderes al Ejecutivo y en los que adicionalmente el Jefe de Estado decide por sí mismo el curso de acción de su agrupación partidista.

El hecho que sea el presidente quien privativamente decide la conformación del gabinete ministerial conlleva algunas implicaciones para el análisis del rol que ocupan las mujeres en dicha arena política. Una de las más importantes es que, aunque el Jefe de Estado decide el número de ministras y el tipo de Cartera de Estado que les asigna, de por medio existe una valoración respecto a lo que ocurre en el contexto político y económico en el que se desenvuelve el gobierno. Por tanto, independientemente de las convicciones personales del Jefe de Estado respecto al rol de las mujeres en la vida política, la conformación del gabinete ministerial es una decisión estratégica en la que pesan variables de oferta y demanda del mercado político. Como corolario, el posicionamiento ideológico del presidente es secundario al momento de valorar el número y tipo de ministerios que asignará a mujeres.

Con lo expuesto, sostengo que entre los principales factores de la oferta política que influyen sobre el presidente al momento de designar ministras está el tamaño de la representación de mujeres en otras esferas públicas. La arena política en la que de mejor forma se puede observar la influencia de esta variable sobre la decisión del presidente al momento de formar su gabinete ministerial es la legislatura. En ese plano, el incremento de legisladoras no solo aumenta la visibilidad de las mujeres en la toma de decisiones políticas sino también en la opinión pública. Frente a dichos cambios en la estructura social, también la ciudadanía observa la reducción de las asimetrías entre hombres y mujeres como un paso positivo. Más aun, estudios de percepción ciudadana como el realizado por Fernández Poncela (Reference Fernández Poncela2012) para la Ciudad de México, revelan que la población tiene más confianza en las mujeres que en los hombres para el desempeño de cargos públicos.

En el plano de los gabinetes ministeriales, los efectos positivos que generan sobre la opinión pública el aumento de legisladoras presionan también al presidente en el sentido de reflejar dicha reducción de asimetrías en su propio gobierno. Dicha presión es tan importante que aún cuando los presidentes no tuvieran la convicción personal de que aumentar el número de mujeres en política es beneficioso para lograr sociedades más igualitarias, la fuerza del contexto político los lleva a designar más ministras. Por tanto, el incremento de legisladoras tendría un correlato en la representación de mujeres en los gabinetes ministeriales. Un corolario del argumento expuesto es que a medida que las leyes de cuotas sean mejor especificadas y por tanto fomenten el incremento de legisladoras, dicho fenómeno propiciará una externalidad positiva en el tamaño de la representación de mujeres en gabinetes ministeriales. La hipótesis que se desprende del argumento citado plantea lo siguiente:

H1: A medida que se incrementa el número de legisladoras, aumentan las probabilidades de que se incluyan más mujeres en los gabinetes ministeriales.

Por otro lado, el tamaño de la bancada legislativa del presidente constituye una variable de demanda política que juega un papel importante para explicar la presencia de mujeres en los gabinetes ministeriales. Acorde a la literatura especializada, si los presidentes gozan de mayor apoyo legislativo de su propio partido tendrían menos necesidad de recurrir a coaliciones y, como consecuencia, la entrega de espacios ministeriales a actores, generalmente hombres, de otros partidos políticos también sería menor. Desde luego, este argumento lleva implícita la idea de que los presidentes tengan la voluntad de designar más mujeres en su gabinete ministerial. Visto desde otra perspectiva, si no existe decisión política, incluso con una bancada legislativa sólida los presidentes continuarían designando prioritariamente hombres en sus gabinetes ministeriales. La hipótesis que se desprende del argumento expuesto señala que:

H2: A medida que se incrementa el tamaño de la bancada oficialista, aumentan las probabilidades de que se incluyan más mujeres en los gabinetes ministeriales.

La literatura desarrollada en Europa señala que un factor de la demanda política que explica el incremento de mujeres en los gabinetes ministeriales se relaciona con el incremento en cantidad y calidad de la formación educativa de las mujeres. El mecanismo causal en este caso tendría que ver con la idea de que la presencia de más mujeres con formación académica ejerce presión sobre los presidentes de cara a considerar una mayor participación de ministras en su gobierno. Por tanto, mientras el incremento de legisladoras constituiría un factor político que presiona a los presidentes a designar más ministras, el aumento en la formación educativa de las mujeres constituiría un constreñimiento de orden social. Por tanto, tanto el disparador político como este de naturaleza social actuarían independientemente de que la decisión del presidente de colocar más ministras no necesariamente obedezca a sus convicciones personales respecto al rol de las mujeres en la política.

Sin embargo, la histórica exclusión de las mujeres de la arena política en América Latina podría llevar a que dicha asimetría se observe en la realidad como una distorsión del mercado político. Como consecuencia de ello, a pesar de que las mujeres incrementen sus destrezas profesionales, planteo que su inserción laboral en espacios públicos, como son los gabinetes ministeriales, no se incrementan en la misma medida. De hecho, mi conjetura es que en América Latina cada vez hay más mujeres con suficiente formación académica y destrezas para desempeñarse como ministras pero que su participación en dicho espacio sigue siendo inversamente proporcional. A pesar de que el razonamiento planteado resulta contra intuitivo para la literatura desarrollada en países industrializados, considero que la discriminación estructural existente en contra de las mujeres torna razonada dicha conjetura. Del argumento expuesto se desprende la siguiente hipótesis:

H3: A medida que se incrementa la formación educativa femenina, descienden las probabilidades de que se incluyan más mujeres en los gabinetes ministeriales.

En definitiva, ante el incremento de legisladoras y la mayor bancada legislativa de los presidentes, éstos tendrían presiones externas para ampliar el número de ministras. Así, trasladando al espacio de lo político la lógica del mercado económico, hay un conjunto de variables de oferta y demanda que explicarían por qué unos presidentes cuentan con más ministras que otros. No obstante, en mercados económicos y políticos distorsionados por la histórica exclusión de las mujeres de la arena pública, la presión desde la demanda y su respuesta desde la oferta, no llegan a alcanzar un punto de equilibrio en el que la representación de ambos sexos sea simétrica. Por tanto, a pesar de que el número de ministras se ha incrementado como consecuencia de los cambios en el mercado político, aún se mantiene por debajo de la paridad absoluta. Más aun, el incremento sostenido de mujeres con mayor formación educativa tendría, paradójicamente, una respuesta negativa en cuanto a su integración a los gabinetes ministeriales.

Junto a las variables ya descritas, en este artículo someto a verificación empírica otros factores que la literatura especializada ha identificado como posibles explicaciones a los cambios observados en la representación de mujeres en gabinetes ministeriales. En primer lugar, las ideas provenientes de organismos internacionales constituirían un mecanismo de presión para que los presidentes designen más ministras. Al respecto, tanto las declaraciones de organismos internacionales como los manifiestos en defensa de los derechos de las mujeres influirían para que, a través de la designación de más mujeres en sus gabinetes ministeriales, los presidentes intenten ofrecer una imagen progresista del gobierno frente al entorno internacional.

En segundo lugar, valoré la influencia que podría ejercer la posición ideológica de los presidentes sobre la designación de mujeres en el gabinete ministerial. Acorde a lo que señala parte de la investigación desarrollada en América Latina, a medida que los presidentes se inclinan en mayor medida hacia la izquierda, aumentarían las probabilidades de designación de ministras. En tercer lugar, consideré la influencia positiva que generaría el incremento de la fuerza de trabajo femenina sobre el número de mujeres que son parte de los gabinetes ministeriales.

Finalmente, incluí tamaño del gabinete ministerial como posible factor de influencia sobre el número de mujeres incluidas en dicha arena de toma de decisión política. Así, en la medida que el presidente amplía el número de ministerios, las probabilidades de que más mujeres sean incorporadas también aumentarían. El incremento del número de ministerios reflejaría, por tanto, la necesidad del presidente de satisfacer las presiones provenientes de factores de oferta y demanda del mercado político. En esta línea argumentativa, aunque observando las coaliciones de gobierno, Inácio y Llanos (Reference Inácio and Llanos2016) han constatado que los presidentes aumentan el tamaño de las agencias de gobierno —entre las que se incluyen los ministerios— cuando el poder debe ser compartido entre más actores políticos.

Con lo expuesto, en el siguiente acápite someto a constatación empírica tanto las tres hipótesis principales que articulan el argumento teórico propuesto como también las explicaciones alternas. Para el efecto, recurro al análisis de los gabinetes ministeriales de Ecuador en el período 1979–2015. En primer lugar, justifico metodológicamente la importancia del caso analizado. En segundo lugar, discuto la medición de las variables utilizadas. Finalmente, analizo los resultados arrojados por el modelo de regresión de mínimos cuadrados que propongo en este artículo.

Las ministras en Ecuador: Contexto, metodología y evidencia empírica

Por una diversidad de razones, Ecuador constituye un buen caso de estudio para explicar empíricamente la presencia de mujeres en gabinetes ministeriales. En primer lugar, la representación descriptiva de mujeres ecuatorianas en las distintas arenas de toma de decisión política, especialmente en la legislatura, se ha incrementado notoriamente a partir de las elecciones de 2009, 2013 y 2017. Esta variación se relaciona directamente con el paso de una ley de cuotas que solamente expresaba la necesidad de un porcentaje de candidatas en las listas hacia otra en la que es imperativa la presencia ordenada y alternada de un hombre y una mujer o viceversa. A pesar de que los efectos de la ley de cuotas son notorios, la convivencia de esta regla electoral con listas abiertas y desbloqueadas y circunscripciones pequeñas ha dificultado que el avance en la representación sustantiva de legisladoras sea aún mayor.

En segundo lugar, Ecuador es un buen laboratorio para examinar la presencia de mujeres en los gabinetes ministeriales puesto que las condiciones socioeconómicas del país sufrieron modificaciones importantes durante la última década. Específicamente, se incrementó tanto la tasa de mujeres dentro de la población económicamente activa como también en la educación superior (Reference García and CortézGarcía y Cortéz 2012; CEPAL 2015). En tercer lugar, estudiar el caso ecuatoriano es interesante pues la presencia de mujeres en los gabinetes ministeriales se ha incrementado notoriamente a lo largo de los diez años de gobierno del presidente Correa. En términos metodológicos, los cambios existentes en cuanto al porcentaje de ministras es útil pues da cuenta de la existencia de varianza en el fenómeno que interesa explicar. El Gráfico 1 describe la representación de mujeres en gabinetes ministeriales en función de los períodos presidenciales.

Gráfico 1 Porcentaje de ministras por presidente, 1979–2015.

Para capturar de forma precisa la variable dependiente, consideré el porcentaje mensual de ministras incluidas en dicha arena política entre agosto de 1979 y junio de 2015 (n = 431). Tomé esta decisión metodológica dado que, la renovación parcial de la legislatura o los cambios permanentes en las coaliciones de apoyo al presidente, inciden para que la representación de mujeres en gabinetes ministeriales varíe considerablemente a lo largo del año (Reference Basabe-Serrano and Polga-HecimovichBasabe-Serrano y Polga-Hecimovich 2013). Por citar un caso, a inicios de 2003 el presidente Gutiérrez mantenía una coalición de gobierno con el movimiento Pachacutik y el porcentaje de ministras designadas fue de 26,66 por ciento. A finales de ese mismo año, cuando los acuerdos con dicha agrupación política habían concluido, la representación de mujeres en el gabinete ministerial descendió a 13,33 por ciento. Este tipo de cambios no son observados cuando la medición es anual y podrían generar problemas de sobre o sub estimación dependiendo del mes que se tome como referente empírico. La información para construir la variable descrita la obtuve de la base de datos elaborada por Basabe-Serrano y colegas (Reference Basabe-Serrano, Polga-Hecimovich, Acosta, Camerlo and Martínez-Gallardo2018).

A pesar de las ventajas de la medición descrita, el hecho de que la variable dependiente tenga umbrales entre 0 y 1 (proporción mensual de mujeres en gabinetes ministeriales, o entre 0 y 100 si es medida en porcentaje) genera una distribución beta-binominal que lleva a la posibilidad de que se produzcan sesgos tanto en los coeficientes de las variables independientes como en los errores estándar. De hecho, este tipo de sesgos persistirían aún en el caso de que los valores de la variable dependiente se acerquen a una distribución normal. Para resolver ese problema metodológico realicé una transformación logística de la variable dependiente (y) a fin de que la nueva medición se encuentre en la recta de los valores reales. Específicamente, la variable dependiente transformada que usé en el modelo de regresión se define como: y 1 = ln[y/(1–y)].

No obstante, en aquellos meses en los que el porcentaje de ministras fue 0 por ciento la transformación de la variable acorde al procedimiento señalado implicaría un valor indefinido. Para remediar este problema metodológico, a las observaciones con un valor de 0 les imputé 0,001. Durante los gobiernos de los presidentes Hurtado, Febres Cordero y Borja se registran prioritariamente las observaciones cuyo valor original es 0. En el Anexo 1 consta el modelo de regresión realizado manteniendo las observaciones con un valor de 0 mientras que en la Tabla 1 se presentan los resultados imputando el valor de 0,001. Como se puede observar, las diferencias entre un modelo y otro son menores.Footnote 5

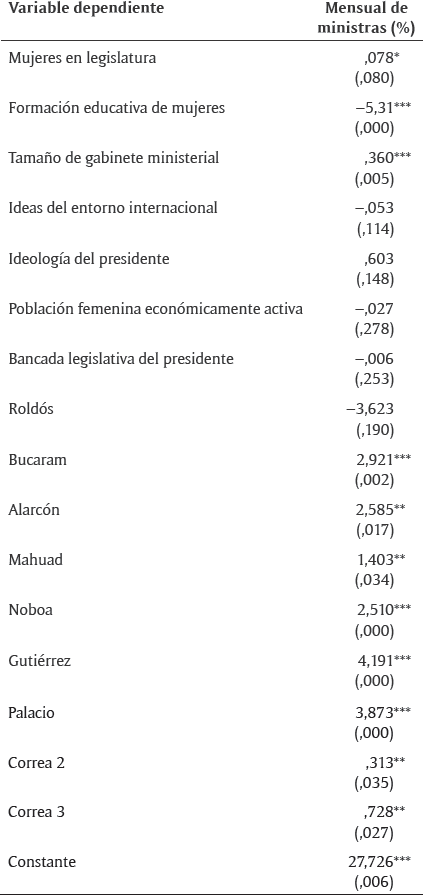

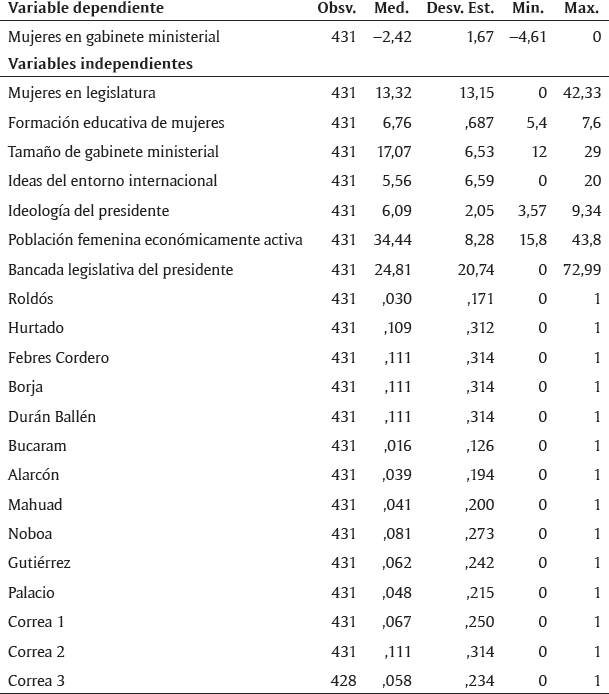

Tabla 1: Representación de mujeres en gabinetes ministeriales de Ecuador (1979–2015).

Nota: n/s = no significativo. N = 428. La tabla reporta los coeficientes del modelo en la parte superior y los valores p > |t| entre paréntesis. Los errores estándar son Newey-West (lag 1) El modelo ha omitido, por colinealidad, la información para el gobierno de Palacio y el tercer período de Rafael Correa.

***p < 0.01. **p < 0.05. *p < 0.1.

Para observar el porcentaje de mujeres en la legislatura ecuatoriana entre los años 1979 y 2015 (H1) recurrí a los archivos de la Asamblea Nacional del Ecuador (ver Anexo 2). En cuanto al tamaño de la bancada legislativa del presidente consideré para la medición el porcentaje de asientos del partido oficialista en la legislatura (ver Anexo 3). Respecto a la formación educativa de las mujeres (H3), utilicé como referente empírico el promedio de escolaridad femenino reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (ver Anexo 4).

Por otro lado, el tamaño del gabinete ministerial se midió a partir del número de Carteras de Estado creadas en los distintos períodos presidenciales (ver Anexo 5).Footnote 6 Para observar la influencia de las ideas provenientes de organismos internacionales utilicé como medida los años transcurridos entre la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).Footnote 7 Respecto a la ideología de los presidentes, tomé como proxy la ubicación asignada al partido político del Jefe de Estado en las encuestas realizadas a legisladores por el proyecto Élites Políticas de Latinoamérica (PELA) de la Universidad de Salamanca. La medición corresponde a una escala en la que 1 equivale a un partido de extrema izquierda y 10 a un partido de extrema derecha (ver Anexo 6). Para medir la fuerza de trabajo de las mujeres tomé como proxy la población femenina económicamente activa (PEA). La información proviene tanto del trabajo realizado por García y Cortéz (Reference García and Cortéz2012) como de la sección de estadísticas del Banco Mundial.

Finalmente, hay que acotar que a pesar de la corrección realizada a la variable dependiente existe un problema de autocorrelación dado que las observaciones utilizadas y sus errores estocásticos no son temporalmente independientes.Footnote 8 Para remediar este inconveniente, corregí los errores estándar de los coeficientes de regresión usando el método de Newey y West (Reference Newey and West1986), que no solo produce estimadores robustos frente a autocorrelación sino también frente a heterocedasticidad.Footnote 9 Adicionalmente, ante la posibilidad de ausencia de independencia entre la toma de decisiones de diferentes jefes de Estado en distintos períodos de gobierno, incluí variables dicotómicas para cada presidente, lo cual también alivia el problema de autocorrelación. El modelo propuesto puede ser expresado de la siguiente forma:

donde y representa la proporción mensual de mujeres en gabinetes ministeriales y toma valores entre 0 y 1, x son las variables explicativas del modelo, u los errores estocásticos y α, β los parámetros a estimarse. Para facilitar la interpretación de los efectos de las variables explicativas en la variable original y se reportó los odds ratio recurriendo al procedimiento que a continuación se explica.

Si n representa a las ministras mujeres y z a los ministros hombres, la sumatoria de ambos daría cuenta del total de ministros designados por los presidentes. Así, n + z = N. Por tanto, la ecuación resultante es:

donde n/z seria la proporción de ministras mujeres a ministros hombres. Entonces el odds ratio representa el efecto porcentual en esta proporción ante un cambio en cada variable explicativa:

La Tabla 1 presenta los coeficientes del modelo propuesto y los odds ratio de las variables estadísticamente significativas (ver estadísticas descriptivas en Anexo 7). En paréntesis se reportan los p-values calculados usando errores estándar aplicando el método Newey-West (Reference Newey and WestNewey y West 1986). Acorde a lo que propongo en este artículo, el incremento de legisladoras constituye un buen predictor del mayor número de mujeres en los gabinetes ministeriales (H1). Por tanto, la presencia de más mujeres en arenas de toma de decisión política constituiría un mecanismo de presión para que los presidentes designen más ministras. La evidencia empírica demuestra que, ceteris paribus, un incremento de 1 por ciento de legisladoras provoca un aumento de 7,71 por ciento de mujeres en gabinetes ministeriales. En este aspecto, la ley de cuotas ha propiciado no solo un incremento exponencial de legisladoras sino también una externalidad positiva en cuanto al número de ministras. Sin embargo, la mayor presencia de unas y otras se dio durante los gobiernos del ex presidente Correa (ver Gráfico 1 y Anexo 2, respectivamente).

Por otro lado, el tamaño de la bancada oficialista en la legislatura también influye sobre la presencia de mujeres en gabinetes ministeriales (H2). Acorde a la información reportada en la Tabla 1, ceteris paribus, un incremento de 1 por ciento en la representación legislativa del presidente incrementaría en 1,31 por ciento la proporción de mujeres en el gabinete ministerial. Dado que las bancadas oficialistas más grandes corresponden a los gobiernos de Rafael Correa y que a su vez este es el presidente que más ministras designó, los resultados mencionados son plenamente intuitivos (ver Anexo 3 y Gráfico 1, respectivamente). Por tanto, se podría argumentar que, dado que el presidente Correa no dependía de coaliciones legislativas para gobernar, el costo político que debía afrontar por colocar ministras fue en descenso, incrementándose así la representación de mujeres en dicho espacio de toma de decisión política. No obstante, hay que considerar que el peso explicativo de esta variable (1,31 por ciento) es inferior al reportado para la variable número de mujeres legisladoras (7,71 por ciento).

En cuanto a la formación educativa de las mujeres, los hallazgos empíricos verifican la última conjetura planteada en este artículo (H3). En efecto, de la Tabla 1 se desprende que, ceteris paribus, un incremento de 1 por ciento en dicha variable conlleva al descenso del 56,83 por ciento de mujeres en gabinetes ministeriales. Si bien intuitivamente se esperaría que la adquisición de mayores destrezas profesionales y estudios formales por parte de las mujeres incrementen su inserción en la arena política, en países en los que la discriminación femenina es un problema estructural, lo que sucede empíricamente es exactamente lo contrario. Por tanto, si bien los países fomentan la mayor inserción de mujeres a la educación formal, la velocidad con la que se permite su acceso a espacios de decisión política es menor (Reference García and CortézGarcía y Cortéz 2012; Reference Gasparini and TornarolliGasparini y Tornarolli 2009). En definitiva, la presencia de un problema estructural de discriminación a las mujeres se ve reflejado en la distorsión del mercado político. Este hallazgo es concordante con el reportado por Escobar-Lemmon y Taylor-Robinson (Reference Escobar-Lemmon and Taylor-Robinson2005) en su estudio de gabinetes ministeriales de América Latina.

Ecuador, por tanto, constituye un buen referente empírico de la asimétrica relación existente educación formal de las mujeres y acceso a espacios de decisión política como son los gabinetes ministeriales. En el caso de la educación superior, por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador, la segunda con mayor matrícula del país, reporta que el 61,9 por ciento de sus estudiantes de licenciatura son mujeres mientras que el 38,1 por ciento son hombres (INEC y ONU Mujeres 2013). A la par, como reporta el Gráfico 1, la mayor presencia de mujeres en gabinetes ministeriales alcanzó apenas el 37,93 por ciento, durante el segundo período del presidente Correa. En el nivel de posgrados en la misma Universidad Central del Ecuador, la presencia de hombres aumenta aunque las mujeres mantienen el mayor porcentaje de matrícula (47,6 por ciento y 52,4 por ciento respectivamente).

Respecto a las variables incorporadas al modelo como posibles explicaciones alternas, ninguna de ellas es estadísticamente significativa. Acorde al Anexo 5, el tamaño del gabinete ministerial es constante hasta la llegada del presidente Correa, lo que podría incidir en los resultados reportados para dicha variable. En cuanto a la influencia de las ideas provenientes del entorno internacional, dicha variable no resulta estadísticamente significativa, siendo tal hallazgo concordante con el reportado por Krook y O’Brien (Reference Krook and O’Brien2012) en su trabajo sobre gabinetes ministeriales alrededor del mundo. La fuerza de trabajo femenina tampoco arroja resultados estadísticamente significativos a pesar de que durante los últimos años se ha incrementado considerablemente la participación de mujeres en el sistema económico ecuatoriano. Las distorsiones del mercado laboral explicarían por qué el aumento de mujeres en la vida económica de ese país no presenta un correlato en la presencia de ministras.

Si bien Rafael Correa es el presidente más izquierdista en el período observado y a la vez es el que más ministras designa, la ausencia de significatividad de la variable ideología tiene algunas posibles explicaciones. La primera explicación tiene que ver con el hecho de que la mayoría de presidentes analizados se ubicaron del centro hacia la derecha. La segunda se relaciona con el hecho de que los presidentes considerados de centro izquierda, como Hurtado o Borja, no designaron ni una sola mujer en sus gabinetes ministeriales. En sentido contrario, durante gobiernos de centro derecha como el de Fabián Alarcón o el de Jamil Mahuad, se incrementó considerablemente el número de ministras (18,75 por ciento y 26,66 por ciento respectivamente). El Anexo 6 refleja la discusión precedente.

Finalmente, los resultados reportados para las variables dependientes que observan los distintos períodos presidenciales dan cuenta que la llegada del presidente Correa incrementó de forma drástica la presencia de mujeres en los gabinetes ministeriales. Durante el primer gobierno de Rafael Correa el número de ministras se incrementó en 282,67 por ciento respecto a las anteriores administraciones presidenciales, mientras que en su segundo período la presencia de mujeres es aún más notoria en relación a otros gobiernos pues asciende en 450,69 por ciento. En sentido contrario, los períodos de los presidentes Roldós, Hurtado y Borja presentan resultados estadísticamente significativos aunque con signo negativo. La interpretación que se puede otorgar a dichos hallazgos es que en los gobiernos de Hurtado y Borja la presencia de ministras fue inexistente (odds ratio de –99,93 por ciento en ambos casos) mientras que en el de Roldós la participación de mujeres en su gabinete ministerial fue casi nula (odds ratio de –94,89 por ciento).

En resumen, el análisis empírico precedente da cuenta que la designación de ministras corresponde a una decisión estratégica del presidente, independientemente de su propio criterio respecto a cuán importante es que las mujeres ocupen espacios en el gabinete ministerial. La presencia de mujeres en la legislatura y el tamaño de la bancada oficialista en dicha arena de toma de decisión en la legislatura constituyen, por tanto, las principales disparadores de la mayor presencia de mujeres en los gabinetes ministeriales. Con lo expuesto, en la siguiente sección exploro si en la asignación de Carteras de Estado existe o no un criterio discriminatorio en función de género. Específicamente, analizo en qué medida las mujeres son designadas en aquellos ministerios considerados de mayor importancia política. Esta indagación empírica es clave puesto que permite observar si el incremento de mujeres en los gabinetes presidenciales responde únicamente a una decisión estratégica de los presidentes o si existe un interés efectivo de dichos actores por reducir las asimetrías en la distribución de espacios de poder entre hombres y mujeres.

Importancia política de los ministerios asignados a mujeres en Ecuador

Analizar la importancia política de los ministerios asignados a mujeres permite observar si a la decisión estratégica del presidente de colocar ministras se acompaña de la real convicción del papel relevante que ellas pueden ocupar en los gobiernos. Dado el histórico proceso de exclusión de las mujeres en América Latina, la distribución de ministerios en función de su importancia política no haría sino reflejar tales asimetrías. Por ello, planteo:

H4: A medida que los ministerios tienen mayor importancia política es menos probable que en dichos espacios sean designadas mujeres.

A fin de verificar esta conjetura recurro al estudio de los ministerios ecuatorianos entre los años 1979 y 2015. Defino la importancia política de los ministerios en función de tres criterios teóricos: impacto de las políticas públicas; disposición de recursos económicos; y visibilidad ante la opinión pública. A partir de tales referentes construí una variable con tres categorías analíticas: alta, media y baja importancia política. Los ministerios de importancia política alta son aquéllos que resuelven temas clave para el país, cuentan con más recursos económicos y son fuente permanente de noticias, análisis periodístico y opinión pública. En esta categoría incluí a los ministerios de gobierno, defensa nacional, relaciones exteriores y finanzas.

Los ministerios de importancia política media son aquéllos que se encargan de temáticas de cierta relevancia para el país aunque sin la trascendencia de las asumidas por las Carteras de Estado incluidas en la categoría anterior. Adicionalmente, son ministerios que reciben menor cantidad de recursos económicos y su nivel de exposición ante los medios de comunicación y la opinión pública es limitada. Incluí en esta categoría a los ministerios de bienestar social, salud, educación, industrias y comercio, agricultura, energía y obras públicas. Finalmente, en los ministerios de baja importancia política se encuentran aquéllos orientados a temas de poca trascendencia, con limitados recursos económicos y cuya visibilidad pública es restringida. En esta categoría se encuentran los ministerios de turismo, justicia, deportes y cultura.

La Tabla 2 presenta los porcentajes de mujeres en gabinetes ministeriales en función de la importancia política de la Cartera de Estado asignada. Como se observa, hasta 1998 ninguna mujer ocupó alguno de los ministerios considerados de alta importancia política. Este dato ratifica estudios previos en los que se señala que la discriminación también se puede observar a partir del tipo de ministerio que se asigna a las mujeres (Reference Heath, Schwindt-Bayer and Taylor-RobinsonHeath, Schwindt-Bayer y Taylor-Robinson 2005). De hecho, recién en el gobierno del centro derechista Jamil Mahuad se designó una mujer en los ministerios de economía y luego de gobierno.Footnote 10 Aunque lo intuitivo es que los posteriores gobiernos vayan incrementando el número de mujeres en ministerios de alta importancia política, en Ecuador se dio la tendencia contraria. De hecho, en la administración de Gustavo Noboa no se designó ninguna mujer en este tipo de ministerios y los presidentes Gutiérrez y Palacio ubicaron apenas una mujer como ministra de relaciones exteriores y de economía, respectivamente.Footnote 11

Tabla 2: Ministras en función de importancia política de ministerios, 1979–2015.

Fuente: Basabe-Serrano y colegas (Reference Basabe-Serrano, Polga-Hecimovich, Acosta, Camerlo and Martínez-Gallardo2018).

Nota: En los valores entre paréntesis, el numerador corresponde al número de ministras designadas y el denominador al total de ministros, hombres y mujeres, en cada categoría analítica. Las líneas puntuadas en la categoría de baja importancia política dan cuenta de períodos presidenciales en los que ese tipo de ministerios no existían.

La presencia de mujeres en ministerios de alta importancia política se elevó considerablemente a partir de 2007. En efecto, durante el primer período del presidente Correa (2007–2008) la presencia de ministras en este tipo de espacios alcanzó el 32 por ciento. Posteriormente, durante su segundo y tercer gobierno (2009–2013 y 2013–2017), la representación de mujeres en ministerios de alta importancia política se incrementó a 41,15 por ciento y 40 por ciento, respectivamente. Si bien los datos presentados no reflejan aún paridad absoluta, los avances son considerables no solo en términos cuantitativos sino fundamentalmente cualitativos. Un caso paradigmático de este cambio en el rol político otorgado a las mujeres constituye la designación, a inicios de 2007, de la primera ministra de Defensa Nacional.Footnote 12

Respecto a los ministerios de importancia política media, con la excepción del gobierno de Roldós (14,28 por ciento), la representación de mujeres en dichos espacios aparece apenas en el gobierno del presidente Durán Ballén (1992–1996) y se mantuvo por debajo del 15 por ciento hasta el año 2007. Al igual que en el análisis precedente, durante los sucesivos gobiernos del presidente Correa el número de mujeres en este tipo de ministerios se incrementó considerablemente (20 por ciento, 29,62 por ciento y 27,27 respectivamente). Dentro de esta categoría, los ministerios que prioritariamente se asignaron a mujeres fueron los de educación y bienestar social. Este hallazgo guarda armonía con los resultados reportados por Escobar-Lemmon y Taylor-Robinson (Reference Escobar-Lemmon and Taylor-Robinson2005) en su estudio comparado para América Latina.

En relación a los ministerios de baja importancia política, la presencia de mujeres arranca recién en el gobierno del presidente Fabián Alarcón (1997–1998). Si se comparan las tres categorías analíticas de ministerios para cada uno de los presidentes, claramente se observa que en los de menor importancia política se concentra el mayor porcentaje de mujeres. Dicho hallazgo empírico es congruente con los ofrecidos por trabajos previos en los que se afirma que el acceso de mujeres a los gabinetes ministeriales se da prioritariamente en aquéllos considerados soft o de bajo prestigio (Reference RodríguezRodríguez 2003; Reference ReynoldsReynolds 1999). No obstante, si bien comparativamente las asimetrías en la representación de mujeres en ministerios de alta y baja importancia política se mantienen hasta el año 2008, para la segunda y tercera administración del presidente Correa (2009–2013 y 2013–2017) tales diferencias disminuyen al punto de ser prácticamente imperceptibles.

Conclusiones y futura agenda de investigación

Este artículo propuso que la presencia de mujeres en gabinetes ministeriales es una decisión estratégica que toman los presidentes en función de la presión que ejerce el mercado político vía factores de oferta y demanda. En primer lugar, el incremento en el número de mujeres en otras arenas de toma de decisión política presionaría a los presidentes a reflejar dichos avances en sus propios gabinetes ministeriales. En segundo lugar, una bancada legislativa oficialista de mayor tamaño también incentivaría a los presidentes a aumentar el número de ministras. Sin embargo, el hecho que cada vez existan más mujeres con destrezas académicas y profesionales pero que este avance no se evidencie en su representación en gabinetes ministeriales da cuenta que la exclusión de las mujeres de la política constituye un fenómeno estructural aún presente. En otras palabras, el artículo evidenció la presencia de un mercado laboral distorsionado en términos de la desigual velocidad con la que las mujeres acceden a educación formal respecto a cargos ministeriales.

Por otro lado, el artículo evaluó en qué medida la asignación de ministerios a mujeres está dada en función de la importancia política de las Carteras de Estado. Al respecto, la evidencia empírica presentada dio cuenta que en los ministerios de mayor importancia política la presencia de mujeres es minoritaria. Este hallazgo empírico no solo es coherente con los presentados en otros trabajos realizados en América Latina sino que consolida la idea presentada en la primera parte de este artículo y que se refiere al hecho de que los presidentes designan ministras de forma estratégica, frente a las presiones del mercado político. En el plano de la futura agenda de investigación, la asimétrica distribución de ministerios entre hombres y mujeres —evidenciada en el caso ecuatoriano— sienta las bases para posteriores trabajos que concentren su atención en observar cómo la presencia de sutiles mecanismos de exclusión siguen presentes más allá de que la representación descriptiva de las mujeres haya mejorado (Reference Basabe-SerranoBasabe-Serrano 2020). Más aun, es posible que hombres y mujeres sean nombrados para cargos similares pero al momento de asignar responsabilidades específicas aparezcan nuevamente las distinciones de género (Reference PérezPérez 2014; Reference Krook and O’BrienKrook y O’Brien 2012).

A pesar de que Ecuador ha ganado mucho espacio en cuanto a representación de mujeres, no solo en gabinetes ministeriales sino en la arena política en general, aún hay un camino por recorrer. De hecho, resta por conocer la influencia efectiva que ejercen las mujeres designadas en los gabinetes ministeriales (Reference MurrayMurray 2014). Para la investigación científica de la dimensión anotada el caso ecuatoriano vuelve a ser interesante pues el presidente Rafael Correa a la vez que ha declarado que su gobierno tiene cara de mujer, ha planteado opiniones contrarias tanto al aborto como a favor de la familia tradicional (Reference LindLind 2012). Finalmente, otro espacio fértil y aún poco explorado en la investigación científica se relaciona con el estudio de la exclusión de determinados sectores sociales o regiones geográficas de espacios de decisión política, como son los ministerios. Los trabajos de Kenig (Reference Kenig2014) y Sotiropoulus y Bourikos (Reference Sotiropoulus and Bourikos2002) para los casos israelí y griego respectivamente, arrojan luces al respecto.

Más allá de las contradicciones que han sido anotadas, los gobiernos del presidente Correa han generado un importante cambio tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo respecto a la representación de mujeres en los gabinetes ministeriales. Dichos avances no deben ser valorados solamente en función de la realidad actual de Ecuador sino también en perspectiva. Dado que los costos políticos que implica aumentar la cuota de mujeres en los gabinetes ministeriales parece haberse superado en Ecuador, el mayor desafío de los siguientes gobernantes será mantener e incrementar los espacios políticos ahora alcanzados por las mujeres. A pesar de que una tendencia regresiva siempre es posible, se esperaría que los costos que implicaría dicha decisión a los futuros actores políticos sean lo suficientemente altos como para que obvien considerar la eliminación de las asimetrías entre hombres y mujeres en sus plataformas de gobierno.

Anexo

Anexo 1 Representación de mujeres en gabinetes ministeriales de Ecuador (1979–2015).

Nota: N = 262. R2 ajustado: 0,86. La tabla reporta los coeficientes del modelo en la parte superior y los valores p > |t| entre paréntesis. El modelo ha omitido, por colinealidad, la información para los gobiernos de Hurtado, Febres Cordero, Borja, Durán Ballén y el primer período de Rafael Correa.

*** p < 0.01. ** p < 0.05. * p < 0.1.

Anexo 2 Porcentaje de mujeres por períodos legislativos.

Fuente: Archivo de la Asamblea Nacional del Ecuador.

Anexo 3 Representación legislativa de los presidentes, 1979–2015.

Fuente: Basado en datos de Asamblea Nacional.

Nota: Hasta el gobierno de Durán Ballén, durante el período presidencial existían dos conformaciones de la legislatura. En tales casos, el valor asignado a la variable analizada corresponde a la media de asientos oficialistas.

Anexo 4 Años de escolaridad femenina, 1979–2015.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Nota: Los valores fueron agregados por períodos presidenciales únicamente para fines expositivos.

Anexo 5 Número de ministerios por período presidencial, 1979–2015.

Fuente: Basado en datos de Basabe Serrano y colegas (Reference Basabe-Serrano, Polga-Hecimovich, Acosta, Camerlo and Martínez-Gallardo2018).

Anexo 6 Posición ideológica de los presidentes ecuatorianos, 1979–2015.

Fuente: Basado en datos de proyecto de élites parlamentarias (PELA).

Nota: La primera ubicación ideológica del partido Democracia Popular que otorga el PELA es para el año 1995 y corresponde a 7,1 y es el valor asignado al Presidente Mahuad. Sin embargo, durante el gobierno del Presidente Hurtado (1981–1984) la posición ideológica de dicho partido fue claramente más orientada al centro izquierda, compartiendo espacio electoral con el partido Izquierda Democrática. Por ello, para el gobierno del Presidente Hurtado he asignado a su partido político el valor de 5,3 que es el mismo que las mediciones del PELA asignan a la mencionada Izquierda Democrática.

Anexo 7 Estadísticas descriptivas de representación de mujeres en gabinetes ministeriales.

Información sobre el autor

Santiago Basabe-Serrano es decano del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador. Sus temas de investigación y docencia tienen que ver con el estudio comparado de las cortes de justicia, el presidencialismo, las legislaturas, y la representación de mujeres en las mencionadas instituciones políticas. Sus trabajos de investigación han sido publicados en revistas académicas como Justice System Journal, Law & Policy, Political Research Quarterly, Journal of Latin American Studies, Revista de Ciencia Política y Política y Gobierno.