No CrossRef data available.

Article contents

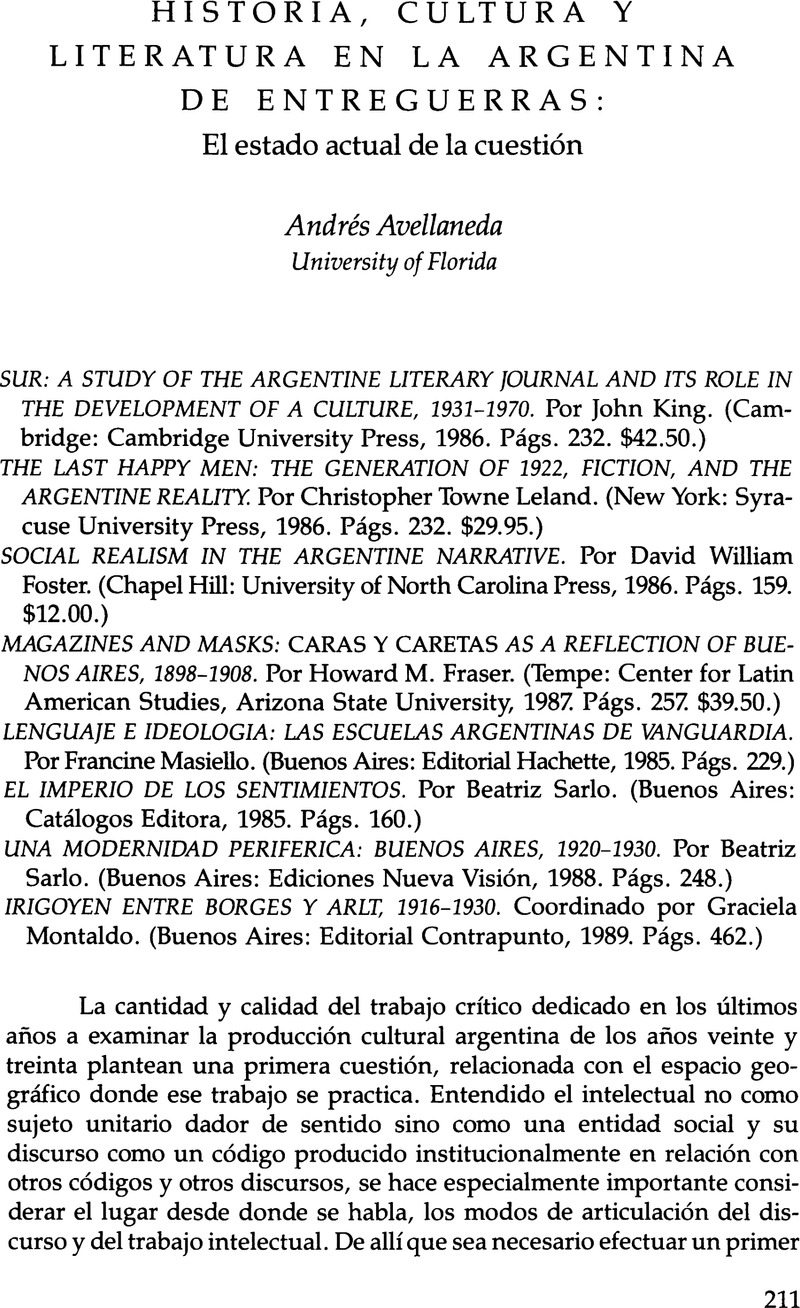

Historia, Cultura y Literatura en la Argentina de Entreguerras: El estado actual de la cuestión

Review products

Published online by Cambridge University Press: 12 October 2022

Abstract

- Type

- Review Essays

- Information

- Copyright

- Copyright © 1991 by the University of Texas Press

References

Notes

1. La revista Los Libros (1969–1976) resume esta curva a lo largo de su colección. Aunque sus editores se proponen desde el primer número no hacer una revista “literaria” en sentido estricto, las colaboraciones demuestran una fuerte especialización teórica estructuralista, novedad metodológica de esos años. A partir del número 22 (1972), se añade el subtítulo “Para una crítica política de la cultura” y se intensifica el análisis de los discursos no literarios dentro de un esfuerzo de comprensión global de la cultura que implica su desconstrucción ideológica y un sentido de participación activa del intelectual visto como entidad social. Jorge Panesi ha analizado acabadamente esta etapa en “La crítica argentina y el discurso de la dependencia,” Filología (Buenos Aires) 20 (1985):171–95.

2. En el material publicado en Argentina durante la dictadura militar de 1976–1983, este conflicto interior se puede verificar en la revista Punto de Vista, que publicó su primer número en 1978. La discusión de esa tensión interna en el trabajo realizado en el exilio aparece en muchos trabajos, por ejemplo, en la colección de Noé Jitrik, La vibración del presente (México: Fondo de Cultura Económica, 1987). Para una síntesis de la cuestión desde la perspectiva del discurso crítico realizado después de 1983, se puede partir de las repuestas de Noé Jitrik, Beatriz Sarlo, María Teresa Gramuglio y Jorge B. Rivera a la “Encuesta a la crítica literaria” de la revista Espacios de Crítica y Producción 7 (nov.–dic. 1988):18–26. Esta revista está publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

3. Sobre este “punto de viraje en la historia cultural argentina,” véase el trabajo de Beatriz Sarlo, “Los dos ojos de Contorno,” Punto de Vista, no. 4.13 (1981):3–8.

4. Es importante advertir que las condiciones específicas de la cultura argentina atenuaron considerablemente el impacto anti-historicista del estructuralismo. Adolfo Prieto analiza este aspecto en “Estructuralismo y después,” Punto de Vista, no. 12.34 (1989):22–25.

5. El registro de lecturas de la actual crítica literaria argentina incorpora trabajos como The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History (1984) de Roger Darnton; Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism (1978) de Hayden White; The World, the Text, and the Critic (1983) de Edward Said, y otras obras similares. Es constante el trasvasamiento desde la historia a la crítica literaria en la reflexión teórica. Véanse al respecto Beatriz Sarlo, “Clío revisitada,” Punto de Vista, no. 9.28 (1988):24–26; la reseña-ensayo que María Teresa Gramuglio e Hilda Sabato dedicaron a José Hernández y sus mundos (1985) de Tulio Halperin, “De la biografía como forma de la historia,” Punto de Vista, no. 9.26 (1986):16–22; o la crítica de los trece primeros episodios de la serie televisiva “Los gringos,” efectuada por Hilda Sabato y Beatriz Sarlo con el título “Historia y ficción,” Punto de Vista, no. 722 (1984):8–12.

6. Este tomo fue dirigido por Graciela Montaldo, quien además contribuyó una introducción y cuatro de los diecisiete capítulos (“Introducción: el origen de la historia,” “Polémicas,” “Borges: una vanguardia criolla,” “Literatura de izquierda: humanitarismo y pedagogía,” “El 7 de setiembre”). David Viñas escribió “Algunos protagonistas, nudos y crispaciones” y “Armando Discépolo: grotesco, inmigración y fracaso.” Los restantes colaboradores—incluyendo a Montaldo, pero a excepción de Viñas y de Adelaida Gigli (quien viene del grupo Contorno y es autora de “Martínez Estrada: oro y piedra para siempre”)—son representantes de la nueva generación de críticos y tenían al momento de la publicación del volumen entre treinta y cuarenta años de edad. Por orden alfabético: Raúl Antelo, “Cancela: humor, nacionalismo e historia”; Nora Domínguez, “Güiraldes y Lynch: últimos gauchos en familia”; Claudia Gilman, “Polémicas II”; Aníbal Jarkowski, “El amor brujo: la novela ‘mala’ de Roberto Arlt”; Carlos Mangone, “La república radical: entre Crítica y El Mundo”; Carlos Dámaso Martínez, “Horacio Quiroga: la búsqueda de una escritura”; Jorge Monteleone, “Lugones: canto natal del héroe”; Delfina Muschietti, “Mujeres: feminismo y literatura”; Alan Pauls, “Arlt, la máquina literaria”; Graciela Speranza e Isabel Stratta, “Girondo y González Tuñón: el vértigo de los viajes y la revolución.” El contenido de este volumen incluye “Cronología: hechos culturales,” “Bibliografía general” y “Bibliografía particular.” El plan general de la Historia Social de la Literatura Argentina, dirigida por David Viñas y Eva Tabakián, contempla la publicación de otros trece tomos para cubrir la literatura nacional desde 1536 hasta 1983 (el tomo XIV y último se anuncia como un Diccionario de autores, obras, personajes). Aunque los autores del volumen séptimo constituyen una muestra representativa, sus nombres no agotan el cuadro de la joven crítica argentina. Habría que agregar los de Jorge Warley, Sergio Chefjec, Mónica Tamborenea, Ornar Borré, Roberto Ferro, Alfredo Rubione y Graciana Vázquez entre otros críticos que publican regularmente en las páginas de revistas como Babel: Revista de Libros, Espacios de Crítica y Producción o la recientemente creada sYc, dirigida por Noé Jitrik.

7. Véase un exhaustivo análisis de la cuestión en María Teresa Gramuglio, “Sur en la década del treinta: una revista política,” Punto de Vista, no. 9.28 (1986):32–39. Gramuglio concluye que “durante esos años no hay en Sur prácticamente ninguna referencia a la situación política nacional, que distaba mucho de encuadrarse en los parámetros democráticos de respeto por las libertades públicas y los derechos civiles que la prédica de la revista sostenía. Las persecuciones, represión y violencia ejercidas sobre los ciudadanos argentinos por la dictadura de Uriburu y los gobiernos conservadores del fraude no fueron jamás objeto de crítica, y ni siquiera la prisión de un intelectual prestigioso como Ricardo Rojas fue denunciada en sus páginas” (pág. 39).

8. Este enfoque, que Leland denomina “psicocultural,” se basa en su concepción del texto literario como resultado de un proceso de doble dialéctica realizado cuando el escritor, síntesis de su propia historia personal y de la historia de la época, vuelve a enfrentarse con la historia. Leland cree que una metodología interdisciplinaria e interteórica puede ayudar a clarificar el texto mismo y también su recepción tanto durante su primera publicación como después de ella (el problema planteado por la seducción transhistórica de algunas obras o por la importancia cíclica que tienen otras en la historia): “By linking the appearance of a particular psychological motif to the dominant economic relations within a particular society; by seeking a possible tie between a recurrent and apparently arcane image and the history not only of certain authors but also of their class or nation, we may gain insight into the appeal of specific literary works” (pág. x). Desafortunadamente, Leland no cumple luego en su libro este promisorio programa de análisis.

9. La escritura de mujer plantea en primer lugar, y sobre todo en la época analizada, la cuestión de la transmisión y, conectada con ella, el problema del uso de géneros y medios no tradicionales (no masculino-patriarcales). Completan el vacío dejado en el libro de Leland trabajos como el de Delfina Muschietti, “Mujeres: feminismo y literatura,” en Montaldo, Irigoyen entre Borges y Arlt, 1916–1930, 129–60; y el de Francine Masiello, “Texto, ley, transgresión: especulación sobre la novela (feminista) de vanguardia,” Revista Iberoamericana, nos. 132–33 (1985):807–22. La subordinación de la poesía de los años veinte es asimismo discutible, a juzgar por la obra de Oliverio Girondo, Jorge Luis Borges y Raúl González Tuñón.

10. Algunos ejemplos, entre otros: según Leland en la novela de Arlt, el deseo imposible de transformarse en mujer que experimenta el joven homosexual con quien se encuentra el protagonista Silvio “perhaps symbolizes the unattainability of any transformation, the impossibility of Silvio's ever integrating himself with the Argentine father”' (pág. 113). La renguera del traicionado, el Rengo, “does good service symbolically—the nation's traditional self, in the 20th century, has been lamed” (pág. 114). La exigencia, en la novela de Güiraldes, de que la promiscuidad de una mujer sea una mancha de honor que deba ser vengada, es un tema que “results, of course, from the Argentine social vision, not only the rural but the urban one” (pág. 129). Esta afirmación sobre una práctica cultural concreta se remite a una fuente de validez científica dudosa como es el libro de divulgación Psicología de la viveza criolla: contribuciones para una interpretación de la realidad social argentina y americana (Buenos Aires: Editorial Americalee, 1965), de Jorge Mafud.

11. Las novelas escogidas por Foster son Larvas (1931) de Castelnuovo, Madre América (1935) de Max Dickmann, 44 horas semanales (1942) de Josefina Marpon, Puerto América (1942) de Luis María Albamonte, La ciudad de un hombre (1943) de Leónidas Barletta, El río oscuro (1943) de Alfredo Varela, Lago Argentino (1946) de Juan Goyanarte, Reina del Plata (1946) de Bernardo Kordon, En esos años (1947) de Bernardo Verbitsky y El pueblo (1949) de Carlos Ruiz Daudet. Los libros de cuentos son No hay vacaciones (1935) de Alvaro Yunque y Tercera clase (1943) de José Rabinovich. El ensayo es El hombre que está solo y espera (1931) de Raúl Scalabrini Ortiz, cuya inclusión justifica Foster por el peso literario del tipo creado en esa obra (el “Hombre de Corrientes y Esmeralda”) y por las alusiones del autor a una novela (nunca publicada) que planeaba a partir de ese tipo y de los temas de su ensayo. Menos convincente es una tercera razón para incluirlo: “a belief in the virtues of structural asymmetry” (pág. 23).