Introdução

Em sua série de trabalhos sobre as origens históricas das desigualdades entre as Américas, Stanley Engerman e Kenneth Sokoloff (Reference Engerman, Sokoloff and Haber1997, Reference Engerman and Sokoloff2012) fazem poucas referências ao Brasil. Por um lado, isso é surpreendente: o Brasil não apenas é o maior país da América Latina em extensão geográfica e tamanho populacional, como também sempre apresentou altos níveis de desigualdade de renda (Reference Barros, de Carvalho, Franco, Mendonça, Calva and LustigBarros et al. 2010). No capítulo específico sobre o atraso educacional, Engerman e Sokoloff (com a colaboração de Elisa Mariscal) fazem um breve histórico da educação em países como Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Costa Rica, Guatemala, Cuba e México (Reference Engerman, Mariscal, Sokoloff, Engerman and SokoloffEngerman, Mariscal e Sokoloff 2012). O Brasil é deixado de lado, talvez pela insuficiente base de dados históricos da educação no país. Os escassos dados existentes dão pouca margem para otimismo. Em 1950, aproximadamente metade da população brasileira era analfabeta. Nesse mesmo período, as taxas de matrícula e os anos de escolaridade média eram menores que aos apresentados por países vizinhos como Argentina ou Bolívia (Reference Astorga, Berges and FitzGeraldAstorga, Berges e FitzGerald 2005; Reference Barro and LeeBarro e Lee 2011). Apesar dos avanços desde então, como a universalização do ensino fundamental na década de 1990, o Brasil continua registrando dados pouco alentadores em termos comparativos. Os resultados brasileiros no Programme of International Student Assessment (PISA), exame de proficiência escolar promovido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), costumam classificar o país nas últimas posições dentre os países participantes (Organisation for Economic Cooperation and Development 2013).

Uma das questões levantadas por Engerman e Sokoloff (Reference Engerman, Sokoloff and Haber1997, Reference Engerman and Sokoloff2012) é a relação entre poder político e atraso educacional. Conforme esses autores, mudanças institucionais que redistribuíram o poder político, como a expansão do sufrágio, tenderam a preceder e a influenciar expansões da educação para as massas. Isso parece ter sido válido para os Estados Unidos, como também destacaram Lindert (Reference Lindert2004) e Goldin e Katz (Reference Goldin and Katz2008). No entanto, a história educacional de outros países parece apontar para outras direções. Lindert (Reference Lindert2004) chamou atenção para a liderança educacional da autocrática Alemanha bismarckiana no final do século XIX, bem como para o insucesso da política educacional da Índia democrática pós-independência. Casos de sucesso sob regimes autoritários, como Coreia do Sul, Malásia e Gana, levaram Ansell (Reference Ansell2010) e Kosack (Reference Kosack2012) a apontar dificuldades semelhantes em traçar uma relação entre regimes políticos e expansão da educação básica.

Ben Ross Schneider (Reference Schneider1995) já alertara há tempos acerca da insuficiência de se pensar somente nos regimes políticos como variáveis explicativas para diversos aspectos das sociedades latino-americanas. Para Brown (Reference Brown2002), embora democracia não seja condição necessária ou suficiente para uma massiva expansão da educação básica, governos democráticos tenderiam a escolher estratégias de crescimento intensivas em capital humano a fim de manter apoio de seu eleitorado. A evidência de Brown (Reference Brown2002), para o Brasil, é a marcada diferença em favor de gastos na educação básica no período democrático após 1985, em comparação com o regime militar (1964–1985). Stephen Kosack (Reference Kosack2012), em sua análise da educação brasileira a partir de 1930, não acredita no poder explicativo de diferentes regimes políticos. O autor trata o período 1930–1964 de forma quase monolítica, afirmando que o regime autocrático de Getúlio Vargas entre 1930 e 1945 teria priorizado o ensino primário, uma vez que Vargas teria se alicerçado em uma aliança entre diferentes classes sociais. Mesmo reconhecendo que a política educacional brasileira se limitava a contentar a parcela da população com direito de voto (restrita apenas aos alfabetizados), Kosack afirma que a ênfase no ensino primário teria se mantido ao longo dos governos democráticos depois da queda do Estado Novo. Após a crise política no início da década de 1960, essa ênfase teria se dissipado em definitivo com o golpe militar em 1964, inaugurando nova fase das políticas educacionais no Brasil: mais elitistas e voltadas ao ensino superior.

Ben Ansell (Reference Ansell2010) apresenta uma explicação mais elaborada para o insucesso da expansão da educação básica em diversos contextos, incluindo o Brasil. A opção por uma estratégia de industrialização por substituição de importações (ISI), com pequeno grau de abertura da economia ao exterior, teria gerado desincentivos a melhorias na educação para as massas. Em economias mais fechadas, a aumento da oferta de trabalho qualificado levaria a uma diminuição maior dos rendimentos relativos do trabalho qualificado, o que geraria incentivos para a manutenção de políticas educacionais excludentes.Footnote 1 Esse teria sido o caso do Brasil ao contar com a ISI, principalmente a partir dos anos 1930. Portanto, Ansell (Reference Ansell2010) tem um olhar mais crítico às políticas educacionais brasileiras, de fato mais elitistas após 1964, mas que não teriam favorecido o ensino primário para as massas no período anterior.

Este trabalho aproxima-se da visão de Ansell (Reference Ansell2010). As políticas educacionais, de maneira geral, priorizaram o ensino superior e secundário para as elites em detrimento do ensino primário para as massas ao longo do período 1930–1964. Os governos desse período de intensa industrialização são objetos de diversas controvérsias com relação ao seu papel na redução da pobreza e na legislação social e trabalhista (Reference WeinsteinWeinstein 1997; Reference LevineLevine 2001; Reference ColisteteColistete 2007). Dado o aprofundamento da centralização financeira a partir da ascensão de Getúlio Vargas na década de 1930, os governos federais brasileiros detinham grande parte dos recursos financeiros em suas mãos. Nesse contexto, argumenta-se que os governos do período não quiseram investir e dar a atenção necessária para a melhoria do ensino primário para as massas no Brasil entre 1930 e 1964. Ao responsabilizar os pauperizados estados pela provisão de ensino primário no Brasil, parcela importante das elites políticas nacionais aceitou que o ensino primário permanecesse em condições de significativo atraso, mesmo frente a outros países latino-americanos.

A estrutura deste trabalho é a seguinte: depois de um panorama da expansão do ensino primário no período em questão, tratamos de duas questões: os discursos e políticas dos governos federais com relação ao ensino primário e o viés elitista no financiamento educacional. Em relação aos governos específicos do período, apresentam-se evidências de que durante o período altamente centralizador sob o comando de Vargas (1930–1945), o governo federal não quis envidar maiores esforços por melhorias no ensino primário, apesar de sua superior capacidade financeira; os governos Vargas (1951–1954) e Juscelino Kubitschek (1956–1961) também pouco fizeram em prol do ensino primário por entender que este não servia aos propósitos da industrialização; e embora tenha persistido certo grau de viés elitista da política educacional durante todo o período, os governos Eurico Dutra (1946–1951) e João Goulart (1961–1964), governos compromissados em menor grau com a ISI, obtiveram os maiores aumentos nas matrículas do ensino primário por decisões expressas de apoio federal ao ensino.

A evolução do ensino primário no Brasil, 1930–1964

Apesar das várias mudanças de regime político no Brasil entre 1930 e 1964, diversos estudos enfatizam a persistência institucional em diversos aspectos sociais, políticos e econômicos do período. A Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, instaurou um governo provisório após um golpe de Estado (Reference FaustoFausto 1986). A historiografia aponta o início do governo Vargas em 1930, ou pelo menos o início do Estado Novo em 1937, como ponto de inflexão na economia brasileira, com maior intervenção estatal favorável ao crescimento industrial via substituição de importações, o que vai caracterizar a economia brasileira nas décadas seguintes. Uma série de dispositivos do arcabouço institucional criado por Vargas permaneceram após sua queda em 1945, incluindo a legislação social e a contínua ênfase (com maior ou menor compromisso dependendo do governo) na ISI.

Nesse período de mudanças entre 1930 e 1964, a economia alcançou crescimento médio de 5,6 por cento ao ano, enquanto a expansão média do produto interno bruto per capita foi de 3,2 por cento ao ano. A indústria passou a ocupar lugar de cada vez mais destaque na economia: o setor era responsável por cerca de um quarto do valor adicionado bruto em 1950, chegando à marca de um terço em 1964. A população brasileira, estimada em cerca de 35 milhões em 1930, passou dos 70 milhões na década de 1960. Além disso, houve intensa migração da população da zona rural para os centros urbanos: cerca de 31 por cento da população eram residentes na zona urbana em 1940, passando para 56 por cento da população brasileira três décadas depois.Footnote 2

Algo semelhante pode ser afirmado quanto à questão educacional. Sem dúvidas, houve mudanças na política educacional na passagem entre os distintos regimes. Entretanto, a persistência do atraso educacional brasileiro foi o fato mais marcante ao longo de todo o período. Entre os indicadores educacionais, a taxa de analfabetismo é ilustrativa. Conforme os censos demográficos, 56,0 por cento da população brasileira com mais de quinze anos de idade eram analfabetos em 1940. Esse percentual diminuiu para 50,5 por cento em 1950, 39,6 por cento em 1960 e chegou a 33,6 por cento em 1970 (IBGE 2000). Países vizinhos na América Latina passaram por processos similares: a Venezuela passou de 46,7 por cento de analfabetos em 1950 para 33,5 por cento em 1960, enquanto que o México, com 42,5 por cento de analfabetos, apresentava na década seguinte 37,8 por cento. A velocidade da queda do analfabetismo no Brasil nos anos 1950 não foi muito diferente do que ocorreu em outros países latino-americanos que continuaram atrasados, como observou Frankema (Reference Frankema2008).

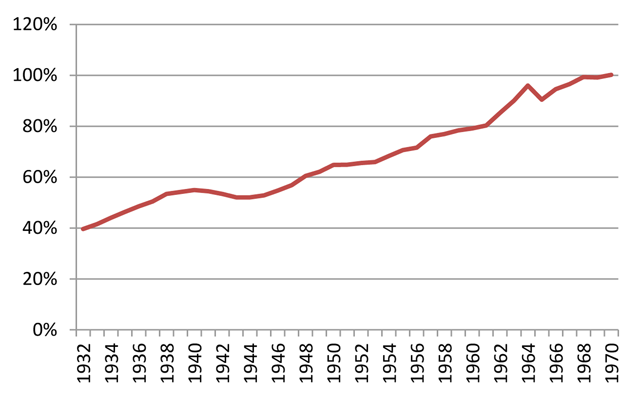

Os dados de matrícula contidos nos censos demográficos revelam outras informações (IBGE 1900–1970). Cerca de um quarto (25,5 por cento) da população entre cinco a quatorze anos estava matriculada em escolas em 1940. Esse número diminuiu para 24,1 por cento em 1950, mas aumentou para 41,9 por cento em 1960. Portanto, os dados mostram que, embora tenha havido melhorias, mais da metade das crianças nessa faixa etária estava fora da escola no final do período estudado. Os anuários estatísticos do Brasil, por sua vez, mostram o ritmo de aumento das matrículas ano a ano por nível de ensino (IBGE 1933–1971). Existem dados anuais de matrícula no ensino primário fundamental comum, que se refere apenas ao nível de ensino logo após a pré-escola e com duração de quatro a seis anos (Reference HasenbalgHasenbalg 2004). Utilizando estimativas, ainda que rudimentares, da população com idade entre sete e onze anos, é possível obter a taxa de matrícula bruta. O Gráfico 1 apresenta a taxa de matrícula bruta no ensino primário fundamental comum em relação à população de sete a onze anos entre 1932 e 1970.

Gráfico 1: Taxa de matrícula bruta geral no ensino primário fundamental comum em relação à população de sete a onze anos, Brasil, 1932–1970.

Fonte: IBGE. Anuário estatístico do Brasil (vários anos).

Em 1932, a taxa era de 39,6 por cento. Nota-se que, a partir de 1970, a taxa de matrícula bruta ultrapassa os 100 por cento. Essa é uma elevação expressiva, mas é preciso cuidado. Em primeiro lugar, o fato de que a taxa ultrapassou os 100% mostra que crianças fora da faixa de idade apropriada estavam matriculadas. Dados os altos índices de evasão e repetência existentes naquela época, é possível que o contingente de crianças matriculadas fora da faixa adequada seja expressivo. Portanto, a taxa de matrícula bruta é um indicador relativamente impreciso de avaliação e deve ser visto com cautela. O ideal seria ter dados de escolarização líquida, o que infelizmente não foi possível obter para este período. O segundo ponto se refere às limitações de indicadores de matrícula. Embora as matrículas tenham crescido, é possível atribuir essa elevação a outras variáveis, como aumento da urbanização e da renda, e não a políticas educacionais inclusivas. Argumento em seções posteriores que foi esse o caso, principalmente observando os discursos dos governos e o padrão de financiamento, ambos mais voltados ao ensino superior.

Além disso, observar o comportamento de determinados governos dentro de um mesmo regime político pode oferecer pistas adicionais sobre se houve ou não priorização do ensino primário. Apesar da continuidade em diversos aspectos, houve diferenças importantes dentro do mesmo regime político. Durante os primeiros anos do Governo Vargas, nas fases do Governo Provisório e do Governo Constitucional, ocorreu uma substancial expansão de matrículas em termos nacionais. É curioso notar que, durante o regime autoritário do Estado Novo, principalmente nos anos da Segunda Guerra Mundial, o percentual de matrícula no primário caiu. A taxa de matrícula, que era de 54,9 por cento em 1940, diminuiu para 52,1 por cento em 1944, seguida por recuperação marginal em 1945 (52,9 por cento).

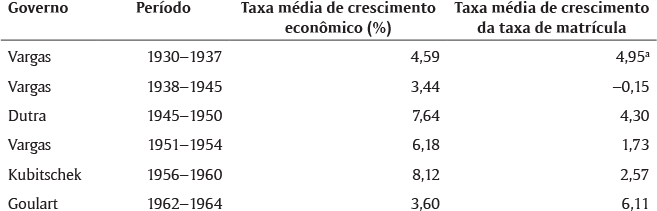

A Tabela 1 mostra a evolução média das taxas de matrícula por mandato presidencial. O período sob o comando de Vargas entre 1930 e 1945 foi dividido em dois subperíodos: o Governo Provisório e Constitucional (1930–1937) e o autoritário Estado Novo (1937–1945). Infelizmente, a série de matrículas inicia-se apenas em 1932, mas são evidentes as diferenças entre as distintas fases do Governo Vargas.

Tabela 1: Taxas médias de crescimento econômico e crescimento da taxa de matrícula bruta no ensino primário fundamental comum por governo, Brasil, 1930–1964.

Fonte: Haddad (Reference Haddad1978) e IBGE, Anuário estatístico do Brasil (vários anos).

aReferente ao período 1932–1937.

A Tabela 1 também reflete as diferenças entre as políticas educacionais de distintos governos no período democrático. É nítida a acentuada elevação da taxa de matrícula bruta durante os governos de Eurico Dutra e João Goulart (4,3 por cento e 6,1 por cento, respectivamente), em contraste com os anos governados por Vargas e Kubitschek (4,9%, –0,2% e 2,6%). Não é difícil relacionar o comportamento dessas variáveis com base nos discursos presidenciais, políticas efetivamente implementadas e nos recursos financeiros destinados ao ensino primário durante os mandatos desses governos, como veremos na seção a seguir.

O ensino primário no Governo Vargas, 1930–1945

Mesmo antes de assumir o poder, o ensino primário estava em segundo plano na campanha de Vargas, embora a educação em geral fosse um tema importante. O documento de campanha da Aliança Liberal de Vargas (Reference Vargas1938, 25) afirmava que “tanto o ensino secundário quanto o superior reclamam alterações […] que não comportam adiamento”. Não havia tal urgência para o caso da instrução primária. Derrotado nas eleições, Vargas chegou ao poder através de um golpe. Uma de suas primeiras medidas foi a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública em 1930. O cargo foi ocupado por Francisco Campos, que empreendeu reformas no ensino, introduzindo disciplinas de caráter técnico-científico no secundário e aumentando a interferência do governo na educação (Reference Schwartzman, Bomeny and CostaSchwartzman, Bomeny e Costa 2000, 71–78).

Relatando as realizações do primeiro ano do Governo Provisório, Vargas (Reference Vargas1938, 228–229) reconheceu que “em matéria de educação nacional, quase tudo está por fazer-se”, dedicando apenas dezesseis linhas ao assunto instrução primária e técnico-profissional. Mas era o ensino secundário que “requeria urgente reforma” (Reference VargasVargas 1938, 229). Na mensagem à Assembleia Constituinte de 1933, Vargas (Reference Vargas1938, 124–125, 128–129) novamente reconhecia a educação primária como “magno problema”, relatando casos de sucesso como Japão e Estados Unidos e o atraso brasileiro. No entanto, seu discurso não passou do diagnóstico do problema do ensino primário, enquanto anunciava a elaboração de uma proposta clara para reforma do ensino secundário (Reference VargasVargas 1938, 130–132). Ao listar, em junho de 1934, as realizações educacionais do governo até então, Vargas (Reference Vargas1938, 134) destacou a criação de inúmeras faculdades. Em relação ao ensino primário, a única realização foi a criação da Taxa de Educação e Saúde.

Ainda em 1934, uma nova constituição foi redigida com uma orientação nitidamente favorável a uma maior centralização em diversas áreas de atuação do Estado, incluindo a política educacional. Sob influência do novo ministro da educação, Gustavo Capanema, e da Escola Nova, movimento pedagógico renovador da época, a Constituição de 1934 deu competência à União para “traçar as diretrizes da educação nacional”, além de coordenar e fiscalizar o ensino em geral. Além disso, foi fixado o Plano Nacional de Educação. O ensino primário foi declarado gratuito e de frequência obrigatória. União e municípios foram obrigados a aplicar pelo menos 10 por cento de seu orçamento à educação, enquanto que estados e Distrito Federal deveriam investir no mínimo 20 por cento (Reference SilvaSilva 1980, 20). A Constituição de 1934 também ressaltava a ação supletiva da União em matérias educacionais onde havia “deficiência de iniciativa ou de recursos” (artigo 150). Essa abertura não excluía o envolvimento da União no financiamento do ensino primário, algo que já estava inscrito na Constituição de 1891.Footnote 3

A Constituição de 1934, de nítido cunho liberal-democrático, sobreviveu por poucos anos: em 1937, Vargas fechou o Congresso e teve início a ditadura do Estado Novo, de caráter repressivo, centralizador e corporativista. No mesmo ano, foi outorgada uma nova constituição que, na prática, representou um passo atrás em relação à Constituição de 1934 em matéria educacional. Mais preocupada com a educação voltada à ideologia nacionalista do Estado Novo, a nova constituição fez poucas referências ao ensino em geral. As esparsas considerações ao tema se resumiram à declaração de obrigatoriedade do ensino cívico e à de que empresas e sindicatos deveriam colaborar com a aprendizagem de seus empregados e famílias, incorporando a experiência germânica do século XIX (Reference FreitagFreitag 1980, 51–52; Reference CunhaCunha 1982, 450). A Constituição do Estado Novo claramente colocava como objetivo a industrialização do país e, assim, o ensino industrial ganhou destaque. Já nessa Constituição, a educação aparece apenas como instrumento das políticas industriais.

A política educacional do Estado Novo foi marcada pela atuação de Gustavo Capanema, que ocupou o cargo ministro da educação e saúde pública de 1934 a 1945. Embora atribuísse certa importância ao ensino primário, Capanema entendia que o governo federal não poderia supervisionar esse nível de ensino, cuja responsabilidade deveria continuar a ser dos governos estaduais. Os estados deveriam coordenar o ensino primário, ao passo que à União caberia a cooperação supletiva, a assistência técnica e o estabelecimento de diretrizes gerais (Reference Horta and de Castro GomesHorta 2000, 155). A interpretação de Capanema quanto às atribuições constitucionais da União parece correta, mas a “cooperação supletiva”, principalmente em termos financeiros ao ensino primário, parece ter sido escassa. Capanema acreditava que a formação de uma elite que liderasse o país era a tarefa mais importante, pois seria condição suficiente para o progresso nacional (Reference Schwartzman, Bomeny and CostaSchwartzman, Bomeny e Costa 2000, 207). Capanema concentrou a atenção no ensino secundário, voltado às elites, e no ensino industrial, devido às novas necessidades de um país em acelerada industrialização (Reference Nunes and BomenyNunes 2001, 113). A Lei Orgânica do Ensino Secundário e a Lei Orgânica do Ensino Industrial, que organizaram essas categorias de ensino, foram decretadas em 1942. Com relação ao ensino secundário, a reforma de Capanema voltou-se ao predomínio da formação clássica e humanística, uma vez que era voltada à formação da elite.Footnote 4

Em relação ao ensino primário, não estava claro como funcionaria seu financiamento sob o novo regime centralizado. Durante a gestão Capanema, foram criados o Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP) e o Convênio Nacional do Ensino Primário em novembro de 1942. Apenas em 1943 surgiu um segundo anteprojeto de lei orgânica. Este reservava à União a coordenação de atividades, reaproximando-se de posições defendidas pelos renovadores do movimento da Escola Nova, mas pouco foi feito para dar seguimento à proposta. Posteriormente, por pressão de Lourenço Filho, na época diretor de um órgão de pesquisa governamental, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), e representante da Escola Nova, surgiu um terceiro anteprojeto em finais de 1944 após levantamento estatístico que revelou queda nas matrículas do primário (ver Gráfico 1). A versão final da Lei Orgânica do Ensino Primário, bem como a Lei Orgânica do Ensino Normal, foram decretadas apenas em 1946, após o final da ditadura do Estado Novo (Reference RochaRocha 2000).

Alguns autores afirmam que, embora a reforma do ensino primário tenha sido promulgada após o fim do Estado Novo, ela teria sido parte das reformas organizadas por Capanema (Reference Haidar, Tanuri and MenesesHaidar e Tanuri 2004). No entanto, em vez de integrante das políticas promovidas pelo ministro do Estado Novo, parece mais provável que a expansão ocorrida no número de matrículas tenha sido consequência das demandas oriundas pelo retorno da democracia. A grande mobilização por direitos civis e sociais iniciada pelo menos desde janeiro de 1945 —antes, portanto, da queda do regime em outubro— não pode ser ignorada. A quebra estrutural na série histórica de matrículas parece ter sido resultado da mudança institucional ocorrida com a Lei Orgânica, mas a motivação para essa reforma ter ocorrido em 1946 precisa ser melhor investigada, inclusive pelo simples fato de uma lei elaborada durante um regime ditatorial ter sido aprovada em pleno período de redemocratização e mobilização política ampla da sociedade.

O ensino primário no regime democrático, 1945–1964

Com o fim do Estado Novo em 1945 e a redemocratização, tornou-se necessária a redação de uma nova constituição federal. A Constituição aprovada em 1946 recuperou os princípios da Constituição de 1934: retomou-se a provisão mínima de recursos destinados à educação, fixada em 10 por cento para União e estados e em 20 por cento para municípios. Além disso, a Constituição definiu a necessidade de uma legislação de diretrizes e bases da educação nacional. Assim como em 1891 e 1934, a Constituição de 1946 também afirmava o papel supletivo da União em matéria de ensino primário, mas ressaltava a necessidade de auxílio pecuniário da União por meio dos Fundos Nacionais aos estados e ao Distrito Federal (artigos 170 e 171). Portanto, em vista da centralização financeira e do arcabouço legal, as políticas federais poderiam ser importantes fontes de recursos para a expansão do ensino primário.

No retorno à democracia, houve alguma tendência de melhora nos indicadores educacionais no governo Dutra (1946–1951), primeiro governo eleito após a queda de Vargas. O posicionamento favorável de Dutra quanto à expansão educacional é até surpreendente, dado o caráter repressivo de seu governo em muitos aspectos, particularmente em relação aos sindicatos (Reference ColisteteColistete 2007). No entanto, desde o tempo do Estado Novo, Dutra já mostrava preocupação com a situação do ensino primário ao criticar a política nacionalista para a juventude proposta por Francisco Campos. Para Dutra, em carta para Capanema datada de 1938, não seria “lógico imaginar-se uma campanha cívica, sem primeiro ser resolvido, ou convenientemente impulsionado, o importante problema do analfabetismo”, propondo que se trabalhasse a questão através da fundação de escolas (Reference Schwartzman, Bomeny and CostaSchwartzman, Bomeny e Costa 2000, 142–143).

Os relatórios presidenciais de Dutra (Reference Dutra1947, 28–35) mostram que, pelo menos no discurso, a questão da educação popular era prioritária. De acordo com o Relatório Presidencial de 1947, não menos importante que o problema econômico era “o da educação, a que, em minhas manifestações de candidato, reconheci aquêle primacial relevo que o torna em preocupação constante do meu governo” (Reference DutraDutra 1947, 16). E ainda continuava Dutra (Reference Dutra1947, 18): “É mister dar a cada brasileiro igualdade de oportunidade, a começar pelo ensino primário, extensivo aos adultos, tanto mais quanto nossa população escolar vem apresentando nos últimos anos progressivo declínio”. Dutra ressaltou em seu primeiro relatório que 50 por cento da arrecadação da Taxa de Educação e Saúde, criada em 1931, não recebiam emprego específico, o que teria sido corrigido: 75 por cento das receitas passaram a ser empregadas no FNEP (Reference DutraDutra 1947, 30). O Presidente ainda destacou o financiamento de 2.270 escolas rurais, das quais 500 já terminadas e mil estariam em fase adiantada de conclusão (Reference DutraDutra 1948, 55); de 10.416 classes de educação para adultos em 1947 e 14.119 em 1948 (Reference DutraDutra 1949, 117); e da construção de 4.360 prédios escolares, dos quais mil teriam sido concluídos (Reference DutraDutra 1949, 119). Em 1949, estaria encaminhada a construção de 6.160 prédios, dentre os quais 3.000 teriam sido concluídos (Reference DutraDutra 1950, 115).

No relatório de 1949, o governo federal citou o envio do anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para as casas legislativas, além de ressaltar a ação supletiva do governo federal no ensino primário. Dutra mencionou também o lançamento da Campanha de Alfabetização de Adultos em 1947. De fato, durante seu governo, houve mudanças substanciais em alguns indicadores educacionais, em contraste com o Estado Novo, como já mencionado, período em que a elevação das matrículas no primário desacelerou, chegando a uma queda em 1943. Os dados do período governado por Dutra mostram crescimento da taxa de matrícula bruta no ensino primário fundamental comum: a taxa era de 52,9 por cento em 1945, enquanto que, em 1950, esta taxa atingiu 64,8 por cento. A taxa de crescimento média das matrículas do ensino primário fundamental comum durante o governo Dutra foi de 4,3 por cento, contrastando com a média de 2,1 por cento do período 1950–1955 (Vargas e Café Filho) e com os 2,6 por cento do governo Kubitschek no período 1956–1961.

Ademais, Dutra escolheu assessores representativos do movimento renovador como Lourenço Filho e Anísio Teixeira. A educação popular, como mostra Marcílio (Reference Marcílio2005, 122), era considerada “missão civilizatória” pelo seu ministro da educação Clemente Mariani. Verificou-se aumento de gastos na área educacional logo após a democratização, o que pode refletir três mudanças: a existência de competição política com a redemocratização e o consequente ganho de poder político de maiores segmentos da população (apesar das restrições ao direito de voto dos analfabetos), a aprovação da Lei Orgânica e a prioridade dada pelo governo Dutra ao ensino.

Depois da surpreendente atuação de Dutra, os anos 1950 foram marcados pelo pouco caso ao ensino primário. De acordo com Bomeny (Reference Bomeny2008), o segundo governo Vargas (1951–1954) fez muito pouco pela educação, resumindo-se à criação de órgãos administrativos superiores como o Conselho Nacional de Pesquisa em 1951, a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) também em 1951 e a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário.

Nas mensagens presidenciais, quase não se tocou no assunto educacional, embora tenham sido “tomadas medidas importantes para o setor, voltadas fundamentalmente para os aspectos referentes aos ensinos médio e superior” (FEE 1983, 183). No relatório do primeiro ano de governo, Vargas ressaltou os supostos avanços no ensino ocorridos durante seu governo anterior entre 1930 e 1945, principalmente nos níveis médio e superior (Reference VargasVargas 1951, 210). Quanto ao ensino primário, os dados mencionados anteriormente no Gráfico 1 indicam que a percentagem de matrículas caiu durante o Estado Novo, mas esse fato não foi mencionado no relatório. Já a segunda mensagem presidencial fez um diagnóstico da situação do ensino primário, não registrando, porém, qualquer realização de fato além da continuidade do programa de alfabetização de adultos, já existente desde o governo Dutra (Reference VargasVargas 1952, 273–277). Uma exceção em relação à falta de interesse no ensino primário foi a criação da Campanha Nacional de Educação Rural em 1951 (Reference VargasVargas 1953, 245). O relatório de 1953 citou, para o ensino secundário, apenas a construção de prédios para o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, tradicional estabelecimento federal de ensino, cuja existência sempre foi justificada para educar as elites do país (Reference VargasVargas 1953, 242).

O balanço final do segundo governo Vargas foi novamente ruim para o ensino primário, assim como já tinha sido o período do Estado Novo. Na ditadura, houve queda da taxa de matrícula bruta, enquanto que no governo constitucional de Vargas na década de 1950, a média de crescimento dessa taxa foi de apenas 1,7 por cento (1951–1954). Vargas destacou a construção de 1.010 escolas isoladas e 102 grupos escolares em 1952 (Reference VargasVargas 1953, 243), além de 45 novas escolas no interior (Reference VargasVargas 1952, 276), números bastante tímidos se comparados aos relatados por Dutra em seus relatórios.

Diversos conflitos sociais e políticos culminaram com o suicídio de Vargas em 1954, o que elevou ainda mais a instabilidade política. Após um período de transição, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente, assumindo em 1956. Seu governo é geralmente lembrado como símbolo de progresso, devido ao intenso crescimento econômico liderado pela indústria de bens de consumo duráveis. Por outro lado, o governo de Kubitschek é um exemplo da ausência de prioridade no ensino primário.

Durante o mandato de Kubitschek (1956–1961), atingiu-se a taxa de crescimento econômico média mais alta do período 1930–1964: a economia brasileira cresceu em média 8,1 por cento ao ano. Ao longo dos anos JK, a dívida externa líquida aumentou 50 por cento, como resultado da política de incentivo à entrada de capital estrangeiro. Os déficits públicos, a política monetária expansionista e o rápido crescimento, por sua vez, levaram a uma inflação média de 24,7 por cento ao ano, com tendência ascendente. Foi, portanto, uma política de crescimento acelerado mas com elevado custo, por não contar com mecanismos eficientes de financiamento (Reference Orenstein, Sochaczewski and AbreuOrenstein e Sochaczewski 1989). Como veremos, a educação, considerada um dos alicerces do crescimento econômico de longo prazo, não esteve no centro das políticas públicas no governo JK, de forma coerente com o restante da política econômica, que estava concentrada nos resultados de curto prazo.

O programa norteador do governo Kubitschek foi o Programa de Metas, que propunha metas para cinco setores básicos da economia: energia, transporte, indústrias de base, educação e alimentação. Ainda que a educação estivesse em pauta no programa, apenas 3,4 por cento das verbas do plano foram inicialmente previstas para a educação, em contraste com os 93 por cento de recursos destinados a energia, transportes e indústrias de base (Reference Silva and BethellSilva 2008). De acordo com o ministro Clóvis Salgado, a meta educacional não estava no programa original, uma vez que a educação seria consequência do crescimento econômico. A meta adicional foi apenas aceita em fins de 1957 e entrou de última hora no plano (Brasil, MEC 1967, 38–39). Diferentemente da maioria das outras metas, que especificavam os objetivos em termos quantitativos, a meta educacional era vaga, referindo-se à “Formação de pessoal técnico” (CNI 1958a, 46). Em vez de ensino primário para as massas, novamente tiveram primazia o ensino superior para as elites e o ensino técnico, a fim de formar rapidamente trabalhadores para as indústrias.

Kubitschek deu lugar a Jânio Quadros no inicio de 1961. Após o rápido e conturbado governo de Jânio Quadros, que terminou em renúncia dez meses após o início de seu mandato, conflitos políticos envolvendo o suposto alinhamento do vice-presidente Goulart com o bloco socialista dificultaram a sucessão presidencial. Goulart, ex-ministro do Trabalho de Vargas, era ligado aos sindicatos e sofria forte oposição de setores mais à direita do espectro político. Sua posse só foi consentida pelos militares sob um regime parlamentarista. A volta ao presidencialismo ocorreu apenas dois anos depois, após um plebiscito e uma série de conflitos políticos (Reference SkidmoreSkidmore 1982).

Os governos de João Goulart, sob ambos os regimes, foram marcados por aguda instabilidade econômica e política, mas também pela crescente importância de propostas de reformas sociais, inclusive na educação. Goulart (Reference Goulart1963, 125) nomeou o educador Darcy Ribeiro como ministro da educação e propôs, no Plano Trienal, o aumento das despesas mínimas com educação da União de 10 por cento para 15 por cento em 1964 e para 20 por cento em 1965. Na mensagem presidencial, o presidente dedicou um espaço significativo à questão educacional (Reference GoulartGoulart 1963, 119–129). No Plano Trienal proposto pela equipe econômica (Celso Furtado e San Tiago Dantas) de Reference GoulartGoulart em 1963, enfatizou-se a importância instrumental do ensino primário para o crescimento econômico. Por esse motivo, reconhecendo as dificuldades que possivelmente alguns estados e municípios enfrentavam para investir recursos suficientes no ensino primário, caberia “à União compensar a incapacidade financeira dos governos locais nas regiões de menor grau de desenvolvimento econômico” (Reference BrasilBrasil, Presidência da República, 1962, 87).

O destaque dado ao ensino primário no Plano Trienal sugere que o governo Goulart reconhecia a necessidade de uma massiva educação de base (FEE 1983, 193). Os dados do período confirmam a maior ênfase dada pelo governo Goulart: no período 1962–1964, a taxa média anual de crescimento da taxa de matrícula bruta no ensino fundamental comum foi de 6,1 por cento, a maior dentre os governos democráticos após o fim do Estado Novo. No entanto, Goulart foi deposto logo em seguida, em 1964, pelos militares, em meio à radicalização política do período. Dessa forma, é difícil dizer se essa tendência teria persistido se o governo Goulart tivesse continuado. Mesmo assim, o aumento acentuado das matrículas no primário em poucos anos, bem como as manifestações em suas mensagens presidenciais, indicam que o governo Goulart foi mais favorável ao ensino primário do que os seus antecessores. As políticas elitistas de educação prevaleceram em grande parte do período 1930–1964, apesar dos esforços pontuais de alguns governos.

Financiamento, viés elitista e atraso educacional no Brasil

Pesquisas recentes em economia da educação enfatizam que tão-somente elevar os gastos com educação é insuficiente para melhorar a qualidade do ensino (Reference HanushekHanushek 1997). Contudo, Lindert (Reference Lindert2010) observa que é difícil afirmar que países latino-americanos tenham sobreinvestido no ensino primário em termos históricos. Nesse caso, o financiamento público do ensino primário pode fornecer indícios importantes para se entender as causas do histórico atraso educacional brasileiro. Assim, o papel de estruturas centralizadas ou descentralizadas na educação, seja em aspectos administrativos ou financeiros, costuma ter papel de relevo na literatura (Reference LindertLindert 2004; Reference Goldin and KatzGoldin e Katz 2008; Reference GallegoGallego 2010; Reference KangKang 2010, Reference Kang2011).

A Revolução de 1930 foi um marco no que se refere à centralização de modo geral. O governo Vargas teve impactos modernizantes na sociedade e na economia do país, mas também levou a maior centralização de recursos no governo federal. Essa centralização financeira e administrativa permitiu maior coordenação de políticas econômicas para promover a industrialização. No entanto, o ensino primário foi prejudicado por essas mudanças, uma vez que a centralização levou os estados e principalmente municípios à penúria financeira. A Constituição de 1934 reafirmou a responsabilidade dos estados pela provisão do ensino primário público, enquanto a União teria papel supletivo (artigo 150). Todavia, no regime anterior, uma expressiva parte das receitas dos estados derivava dos impostos sobre exportações. Essas receitas declinaram até se tornarem praticamente nulas em termos relativos: em 1930, 42,9 por cento da receita estadual originavam-se do imposto sobre exportações; em 1958, o percentual caiu para 0,89 por cento (Reference Bueno, Pastore and GitelmanBueno, Pastore e Gitelman 1962). Com a retirada da principal fonte de financiamento estadual e a pequena participação das receitas municipais (5,8 por cento na média entre 1936 e 2000) na receita tributária total do país, 60 por cento em média da receita tributária eram apropriados pela União. Com a manutenção de suas responsabilidades no ensino para as massas, os estados ficaram em situação difícil.

O problema não era desconhecido: as Constituições de 1934 e 1946 permitiam a ação supletiva da União, principalmente em termos financeiros. Com o intuito de fornecer receitas para as áreas de saúde e educação, foram criados a Taxa de Educação e Saúde e o seu mecanismo de financiamento, o Fundo Especial para Educação e Saúde, ambos de âmbito federal (Reference MelchiorMelchior 1981, 39). Por não ser ad valorem e com poucos reajustes ao longo do tempo, esse imposto perdeu rapidamente seu valor em termos reais, levando à sua extinção em 1958. Além disso, a Constituição de 1934 previu a vinculação de percentuais mínimos de receita para fins educacionais (artigos 156 e 157). Essa vinculação desapareceu na Constituição do Estado Novo (1937) e só veio a ser recuperada com a nova carta em 1946. Talvez como compensação, o regime varguista criou em 1942 o Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP). De modo geral, no entanto, as políticas de vinculação de receita da União foram ineficazes. Para Melchior (Reference Melchior1981, 67), “autonomia, delegação de autoridade e da responsabilidade são aspectos do processo de descentralização que só se conseguem com recursos financeiros”.

A falta de capacidade tributária dos estados e municípios e de apoio financeiro e administrativo por parte da União limitaram a eficácia da descentralização na provisão prevista em lei. A centralização política e financeira ocorrida ao longo do século XX tornou as ações do governo federal cada vez mais importantes em diversas áreas, inclusive no ensino primário. A União nunca foi excluída de financiar, ainda que em caráter suplementar, a expansão do ensino elementar, mas deliberadamente omitiu-se com relação ao ensino primário.

O trabalho de Gilberto Hochman (Reference Hochman1998), acerca da centralização da saúde pública no Brasil, mostra como a recorrência das questões epidemiológicas levaram à União a intervir no tema ao longo das décadas de 1910 e 1920, embora não fosse obrigação constitucional. Jerry Dávila (Reference Dávila2003), em seu importante trabalho sobre raça e educação na Era Vargas, chama atenção para o estudo de Hochman e destaca que o analfabetismo era um problema confinado a certas regiões, camadas sociais e etnias. Ou seja, não era um problema direto para as elites políticas, o que gerava menores incentivos à intervenção federal nesse tema. Apesar disso, Dávila afirma que o governo Vargas realizou gastos significativos com educação, comparando as políticas educacionais varguistas com as políticas federais de saúde pública das décadas anteriores. As razões dessa intervenção teriam relação com o desejo do novo governo em modernizar o país, assim como estariam associadas às visões eugenistas de influentes educadores da época como Lourenço Filho. Entretanto, parece claro que o governo Vargas supervalorizou o ensino para as elites, em detrimento do ensino primário, como também advogam Romanelli (Reference Romanelli1987) e Nelson do Valle Silva (Reference Silva2008).

A melhor evidência acerca do viés elitista no financiamento da educação pode ser encontrada no auge do projeto desenvolvimentista, durante o governo Kubitschek. Nesse período, a prioridade da política educacional foi claramente o ensino superior, o que é demonstrado não apenas pela análise dos discursos, mas também pelas propostas e realizações. Em meio a divergências sobre a prioridade que deveria ser dada aos níveis de ensino, o ministro Clóvis Salgado declarou que fez uma escolha consciente, na qual o objetivo do Ministério da Educação foi concentrar-se em uma política de favorecimento do ensino superior. Não teria sido, assim, devido à ineficiência do setor público em cumprir os objetivos do governo que os resultados revelaram-se negativos para o ensino primário, mas por uma decisão consciente em favor de uma política cujos maiores beneficiários seriam as elites:

Com tais recursos, programou-se o primeiro esforço educativo articulado com as necessidades da economia brasileira, em fase de grande expansão. Havia quem defendesse a primazia do ensino primário, por ser aquele que a Constituição mandava fosse universal, obrigatório e gratuito. Outros queriam que se desse maior atenção ao ensino médio, que funciona, entre nós, como filtro da discriminação econômica, impedindo que os filhos das classes mais modestas galguem o ensino superior. Um terceiro grupo entendia que, se o objetivo era aumentar nosso cabedal de ciência e técnica, forçoso era reconhecer a preferência a ser dada ao ensino superior. Essa já era a tendência da sociedade brasileira, pois o ensino superior consumia, então, cerca de 60% dos recursos destinados à educação, com manifesto sacrifício dos outros graus de ensino. Apesar disso, minha opção foi pela concentração de recursos no ensino superior, convencido de que só assim poderia ser dada a necessária cobertura educacional ao esforço de industrialização do país. (Brasil, MEC 1967, 39–40, grifos meus)Footnote 5

Destacou ainda o ministro o fato de ter assumido a pasta em 1956 com a existência de sete universidades federais, ao passo que no final de seu mandato, as universidades federais eram dezesseis. Além disso, teria sido dado muito apoio à pós-graduação e à pesquisa através da CAPES e da criação de outros órgãos (Brasil, MEC 1967, 41).

As evidências sugerem, portanto, que o governo Kubitschek priorizou o ensino superior e secundário em relação ao primário. Essa orientação refletiu-se nos dados, nos quais se observa o declínio dos gastos com o ensino primário em relação a outros níveis de ensino, como indicado por Pires (Reference Pires1996, 268) e FEE (1983). No entanto, observando apenas os gastos federais, houve até queda do percentual investido no ensino superior, que passou de 84,4 por cento para 70,2 por cento de 1956 a 1959. A compensação ocorreu nos gastos com o secundário, que subiram de 0,2 por cento para 4,9 por cento. De qualquer forma, a média de gastos com o ensino superior foi de 78,1 por cento no período 1956–1959 (Brasil, MEC 1956–1959).

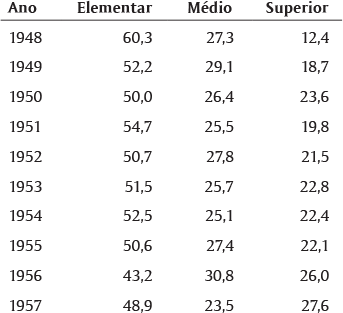

A Tabela 2 mostra a divisão de despesas entre os níveis de ensino elementar, médio e superior entre 1948 e 1957. É revelador que, no auge do processo de industrialização por substituição de importações, o percentual de recursos destinado ao ensino para as massas tenha caído de 60,3 por cento em 1948 para 48,9 por cento em 1957. Enquanto isso, a fração destinada ao ensino superior subiu de 12,4 por cento em 1948 para 27,6 por cento em 1957.

Tabela 2: Despesas públicas realizadas segundo o grau de ensino, Brasil, 1948–1957 (%).

Fonte: CNI (1959, 91).

A análise dos gastos por estudante nos diferentes níveis de ensino revela ainda mais claramente o viés elitista da política educacional. No período 1956–1959, gastava-se com o aluno do ensino primário apenas 2,2 por cento da despesa por aluno do ensino superior brasileiro, conforme a Tabela 3 (Brasil, MEC 1956–1959). Lindert (Reference Lindert2010) encontrou estimativa semelhante para o Brasil no período 1960–1965: 2,1 por cento, percentual mais baixo dentre os países latino-americanos e caribenhos (média de 6,7 por cento nos dezoito países analisados). Ou seja, o aluno do ensino superior recebia de quarenta e cinco a cinquenta vezes mais recursos que o aluno do primário. O viés em favor do ensino superior na América Latina e no Caribe, e em especial no Brasil, é patente em relação a países como Canadá (onde a despesa com o estudante do primário era 25,2 por cento da despesa com o aluno do superior), Estados Unidos (51,2 por cento) e Japão (90,9 por cento) no mesmo período.

Tabela 3: Gasto por estudante no ensino primário em relação ao gasto por estudante no ensino superior, Brasil, 1956–1959.

Fonte: Brasil, MEC (1959, 91) e IBGE, Anuário estatístico do Brasil (vários anos).

As políticas de financiamento da educação do Governo Kubitschek são a mais forte evidência da orientação elitista da política educacional brasileira em pleno período democrático e de elevado crescimento econômico. O governo federal decidiu concentrar a distribuição de recursos públicos no ensino superior. Esse viés voltaria com ainda mais força nas décadas seguintes, após a mudança de regime político em 1964.

Considerações finais

Mesmo com uma estratégia de industrialização acelerada, os governos brasileiros tinham poucos incentivos para investir em uma política redistributiva custosa tanto no curto (custo de oportunidade do gasto público em educação para as massas) como no longo prazo (por meio da redução do prêmio salarial do trabalhador qualificado), principalmente no contexto de economia baseada em elevada proteção comercial. Talvez não por acaso, os governos claramente empenhados na estratégia de ISI deram menor atenção ao ensino primário para as massas. Entre 1930 e 1964, os governos federais que mais apoiaram o ensino primário eram os menos compromissados com a ISI.

De modo geral, todavia, persistiu a orientação elitista dos gastos públicos em educação, com o privilégio deliberado do ensino superior. A centralização política a partir da Revolução de 1930 implicou mudanças nas políticas educacionais com a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública e as reformas do ensino promovidas pelo seu ministro Francisco Campos. Gustavo Capanema, que assumiu o posto em 1934, também empreendeu reformas e priorizou o ensino secundário e superior, com vistas a formar a elite do país. Capanema afirmava que o ensino primário estava a cargo dos estados, mas esses sabidamente viviam em penúria financeira.

A ênfase no ensino das elites transparece nos dados de matrículas. Durante o Estado Novo, período mais centralizado e fechado politicamente, houve até queda na taxa de matrículas no ensino primário. A volta da democracia em 1945, porém, veio acompanhada de aumento das matrículas no ensino primário comum. Em particular, o governo Dutra obteve alguns avanços no ensino primário, como atestam suas declarações e realizações. Entretanto, os governos seguintes de Getúlio Vargas e Juscelino Kubistchek pouco fizeram pelo ensino primário, dando maior importância e direcionando maiores investimentos ao ensino secundário e superior. Apesar da queda nas taxas de crescimento econômico, o período Goulart presenciou um relativo retorno da importância do ensino primário, conforme indicam as estatísticas de matrículas.

Pode-se argumentar que houve alguma melhoria no ensino primário durante o período. De fato, houve progresso na década de 1950 com relação à alfabetização: de uma proporção de analfabetos que ultrapassava os 50 por cento da população de quinze anos ou mais em 1950, o analfabetismo reduziu-se para 39,6 por cento em 1960. Entretanto, esse resultado foi influenciado mais pela expansão do ensino supletivo do que por melhoras no ensino primário comum para crianças, segundo os dados oficiais (IBGE 1933–1971). Ademais, os progressos verificados nas matrículas não despontaram em comparação com outros países latino-americanos.

Parece claro que as poucas ações em favor do ensino primário por parte da maioria dos governos após 1930 não podem ser meramente explicadas por esse nível de ensino ser de responsabilidade constitucional dos estados. O que apresentamos neste trabalho são evidências preliminares de que, em nível federal, as políticas implementadas tenderam a ser elitistas, concentrando-se no ensino secundário e universitário e omitindo-se em relação à situação do ensino primário. Essa evidência sugere que o maior interessado na questão, o segmento populacional majoritário que não fazia parte da elite, não foi capaz de pressionar, de maneira efetiva, o governo federal em favor da ampliação dos direitos educacionais. Em várias ocasiões, as ações tomadas pelo governo federal reforçaram a desigualdade no acesso à educação básica.

Não temos como concluir com base nessas evidências se as políticas favoráveis ao ensino primário promovidas por Dutra (1946–1951) e Goulart (1961–1964) foram respostas a demandas da população ou resultantes do compromisso desses governos com a oferta de educação para as massas. É verdade que, em ambos os governos, houve intensa mobilização política nos períodos de maior expansão educacional. O governo Dutra adotou política repressiva contra os sindicatos de trabalhadores, suprimindo a voz política desse grupo em diversas manifestações logo após a volta da democracia. O período de Goulart foi um dos períodos mais conturbados da histórica brasileira, em que o governo propôs numerosas reformas sociais, levando a intensa polarização política. A agenda de pesquisa, portanto, inclui entender a importância das forças de oferta e demanda por educação e a economia política do período, a fim de se compreender melhor os fatores-chave responsáveis pelo atraso educacional brasileiro.

Agradecimentos

Trabalho parcialmente baseado (e significativamente alterado) no terceiro capítulo de minha dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade de São Paulo (Reference KangKang 2010). Agradeço aos comentários de meu orientador Renato Colistete, bem como aos membros da banca, Dante Aldrighi e William Summerhill. Felipe Loureiro, Thales Pereira, Lívio Oliveira, Brenda Affeldt, Flavio Comim e Joana Genz Gaulke fizeram valiosos comentários nas últimas versões, além dos três pareceristas anônimos e de participantes de diversos seminários. Todos os erros são de minha inteira responsabilidade. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) financiaram a pesquisa.

Informações sobre o autor

Thomas H. Kang is a researcher at Fundação de Economia e Estatística and an assistant professor at Escola Superior de Propaganda e Marketing. He holds a master’s in economics from the Universidade de São Paulo and is currently a PhD candidate in economics at the Universidade Federal do Rio Grande do Sul. He has worked in close collaboration with the World Council of Churches as a member of consultative and decision-making bodies. His main research interests include political economy of education, economic history, development ethics, and distributive justice.