La crédibilité des témoignages est un enjeu fondamental pour le travail policier et le processus judiciaire (Ghetti, Schaaf, Qin, & Goodman, Reference Ghetti, Schaaf, Qin, Goodman, O’Donohue and Levensky2003). Puisque les aînés composent une part significative des individus appelés à témoigner lors d’enquêtes policières, les considérations quant au déclin des capacités cognitives, telle la mémoire épisodique, sont devenues un enjeu de validité pour les corps policiers et les tribunaux (Dodson & Krueger, Reference Dodson and Krueger2006; Yarmey, Reference Yarmey1984).

Dans le cadre d’une recherche portant sur la façon dont sont perçus les témoignages en fonction de l’âge et sur les stéréotypes associés à l’âge, Ross, Dunning, Toglia, et Ceci (Reference Ross, Dunning, Toglia and Ceci1990) ont soulevé la présence de certains stéréotypes négatifs à l’égard des aînés. D’autres auteurs ont exploré le lien entre les tendances à discriminer en fonction de l’âge, ou l’âgisme, et la perception des témoignages des aînés. Leurs résultats indiquent que les individus présentant une disposition à l’âgisme jugeaient plus négativement les témoins âgés pour un même témoignage (Mueller-Johnson, Toglia, Sweeney, & Ceci, Reference Mueller-Johnson, Toglia, Sweeney and Ceci2007). Les stéréotypes concernant la mémoire des aînés pourraient faire en sorte que les témoignages des individus âgés de 60 ans et plus auraient tendance à être jugés comme moins fiables (Brimacombe, Quinton, Nance, & Garrioch, Reference Brimacombe, Quinton, Nance and Garrioch1997; Kwong See, Hoffman, & Wood, Reference Kwong See, Hoffman and Wood2001; Wright & Holliday, Reference Wright and Holliday2005).

Une étude portant sur 159 policiers rapporte que la moitié jugeait négativement les personnes âgées en tant que témoins. Les jugements les plus fréquents étaient que les témoins aînés produisent des témoignages moins détaillés et moins fiables que les témoins plus jeunes (Wright & Holliday, Reference Wright and Holliday2005). Ces jugements semblent reposer sur une réalité objectivable : des études empiriques démontrent que, en moyenne, les témoins âgés produisent des témoignages moins valides. Ceux-ci effectueraient le rappel d’un moins grand nombre d’informations correctes (List, Reference List1986; West & Stone, Reference West and Stone2014) et présenteraient une proportion moindre de rappels corrects (Cohen & Faulkner, Reference Cohen, Faulkner, Gruneberg, Morris, Sykes, Gruneberg, Morris and Sykes1988, Reference Cohen and Faulkner1989; Pica & Pozzulo, Reference Pica and Pozzulo2018). Certains auteurs rapportent cependant que les participants jeunes et âgés ont des performances similaires concernant le rappel libre des informations d’importance centrale aux évènements (Holland & Rabbitt, Reference Holland and Rabbitt1990). Ainsi, il semble que les témoins âgés sont souvent perçus comme moins fiables et que leurs performances sont en effet diminuées, du moins pour certains contextes de rappel.

Le vieillissement est associé au déclin de certaines capacités mnésiques (Craik, Reference Craik1994; Luo & Craik, Reference Luo and Craik2008). La mémoire épisodique, soit la mémoire des évènements vécus par un individu, est le type de mémoire le plus régulièrement identifié comme étant affecté par le vieillissement normal (Henry, MacLeod, Phillips, & Crawford, Reference Henry, MacLeod, Phillips and Crawford2004; Mitchell, Reference Mitchell1989; Old & Naveh-Benjamin, Reference Old and Naveh-Benjamin2008). Lorsque comparés à de jeunes adultes, les participants âgés présentent un déficit en ce qui a trait au rappel de détails contextuels d’évènements passés, spécialement lors du rappel libre (Henry, MacLeod, Phillips, & Crawford, Reference Henry, MacLeod, Phillips and Crawford2004; McIntyre & Craik, Reference McIntyre and Craik1987; Old & Naveh-Benjamin, Reference Old and Naveh-Benjamin2008; Spencer & Raz, Reference Spencer and Raz1995; Verhaeghen, Vandenbroucke, & Dierckx, Reference Verhaeghen, Vandenbroucke and Dierckx1998). Inversement, dans le vieillissement normal, la mémoire sémantique et procédurale sont typiquement préservées (Mitchell, Reference Mitchell1989). Ces changements sur le plan mnésique peuvent expliquer, du moins en partie, la performance moindre des témoins plus âgés. En ce sens, il est opportun pour les corps policiers et pour l’appareil judiciaire de recourir à des techniques d’interrogatoire adéquates et adaptées afin de tenter de pallier les effets négatifs du vieillissement.

L’entretien cognitif

L’entretien cognitif est une méthode d’interrogatoire qui peut être utilisée par les corps policiers pour recueillir des témoignages. Il est bien établi que l’entretien cognitif est une technique permettant l’obtention d’un rappel plus détaillé, en comparaison à des techniques de rappel qui n’utilisent pas de stratégies mnémoniques (Köhnken, Milne, Memon, & Bull, Reference Köhnken, Milne, Memon and Bull1999; Memon, Meissner, & Fraser, Reference Memon, Meissner and Fraser2010).

L’entretien cognitif, sous sa forme actuelle la plus courante, est basé sur le manuel de Fisher et Geiselman (Reference Fisher and Geiselman1992). La technique repose d’abord sur l’établissement du contact entre l’enquêteur et le témoin, ainsi que sur une communication efficace. L’enquêteur doit donc s’assurer d’être soutenant pour le témoin, de ne pas l’interrompre, de poser des questions ouvertes se basant sur les réponses de celui-ci et d’exprimer explicitement au témoin qu’il peut prendre le temps dont il a besoin pour son témoignage.

Le rappel lors de l’entretien cognitif se fait en deux temps, d’abord par une phase de rappel libre des évènements, puis par une phase de questionnement investiguant les détails rapportés par le témoin. Lors de cette phase, l’enquêteur favorise les questions ouvertes et non suggestives. Il doit également tenter de respecter l’ordre du rappel initial par le témoin. Les consignes présentées au témoin incluent notamment de s’assurer de ne pas inventer de détails et d’éviter les rappels incertains.

Quatre stratégies, ou mnémoniques, sont centrales à l’entretien cognitif. Tout au long de l’entretien, le témoin a pour instruction de se (1) réactiver mentalement le contexte de l’évènement et de (2) rappeler tous les détails sans considération pour leur importance perçue. Ces deux premières consignes visent à favoriser un rappel élaboré, immersif et dans lequel le participant tente de revivre les évènements tels que perçus et mémorisés. Lors de la phase de rappel libre, plusieurs récits sont effectués pour le rappel de l’évènement. Ceux-ci sont faits en demandant typiquement au témoin de faire le rappel dans (3) l’ordre inverse et, ensuite, selon (4) une perspective différente, c’est-à-dire ce qu’une autre personne aurait vu. Cette dernière consigne doit être utilisée avec prudence puisqu’elle pourrait être interprétée par le témoin comme une invitation à inventer des réponses. (Fisher & Geiselman, Reference Fisher and Geiselman1992).

Le champ de recherche sur l’entretien cognitif est actif depuis maintenant plus de trente ans. Deux méta-analyses existent déjà au sujet de cette technique d’interrogation. Celles-ci présentent des résultats positifs et cohérents entre elles (Köhnken et al., Reference Köhnken, Milne, Memon and Bull1999; Memon et al., Reference Memon, Meissner and Fraser2010). Dans ces méta-analyses, certaines recherches incluent des échantillons de participants âgés. Memon et al. (Reference Memon, Meissner and Fraser2010) rapportent que leur méta-analyse « suggère que les adultes plus âgés bénéficient encore plus de l’entretien cognitif que les plus jeunes adultes pour le rappel de détails corrects (sans différence observée pour les détails incorrects) » [traduction libre]. Toutefois, le bassin d’études portant sur les aînés était restreint et il n’existe pas à ce jour de synthèse qui cible spécifiquement l’effet de l’entretien cognitif utilisé auprès des populations âgées. De plus, les travaux portants sur la question reposent typiquement sur des d’échantillons limités. Conséquemment, une méta-analyse s’avère un outil efficace pour augmenter la puissance des analyses et en vue de mieux guider la pratique d’entretiens auprès de témoins aînés.

Le fondement de l’entretien cognitif repose sur les principes d’encodage et de récupération de l’information en mémoire à long terme. L’une des prémisses principales de l’entretien cognitif est le fonctionnement associatif de la mémoire. Selon cette prémisse, la probabilité d’activer une trace en mémoire augmente quand d’autres traces en mémoire qui lui sont liées sont activées. En autres mots, l’activation d’informations contextuelles liées à l’information qui doit être rappelée augmenterait la probabilité de réussir le rappel (Bramao, Karlsson, & Johansson, Reference Bramao, Karlsson and Johansson2017; Fisher & Geiselman, Reference Fisher and Geiselman1992; Memon & Bull, Reference Memon and Bull1991; Naveh-Benjamin, Reference Naveh-Benjamin2000). Cette propriété associative de la mémoire est spécialement intéressante, car des travaux récents suggèrent que c’est justement des difficultés au niveau de l’association de l’information qui pourraient expliquer, du moins en partie, le déclin de la mémoire épisodique dans le vieillissement.

Dans une revue de la littérature, Devitt et Schacter (Reference Devitt and Schacter2016) décrivent les changements mnésiques liés au vieillissement selon une perspective neurobiologique. Les auteurs présentent un rationnel qui repose sur l’interaction entre les changements physiologiques du cerveau et les processus cognitifs favorisant le rappel de faux souvenirs. Selon les auteurs, les fonctions associatives de l’encodage se dégradent avec l’âge, ce qui aurait comme conséquence de contribuer à une mauvaise attribution des sources de l’information rappelée. Autrement dit, comme le réseau d’informations ne serait plus aussi efficacement associé, il en résulterait un rappel d’informations erronées et dégradées (Devitt & Schacter, Reference Devitt and Schacter2016; Naveh-Benjamin, Reference Naveh-Benjamin2000; Naveh-Benjamin, Hussain, Guez, & Bar-On, Reference Naveh-Benjamin, Hussain, Guez and Bar-On2003). Ces résultats sont compatibles avec des études portant sur les erreurs de reconnaissance et les faux souvenirs chez les aînés (voir p. ex. Norman et Schacter, Reference Norman and Schacter1997, pour une comparaison de ces effets chez de jeunes adultes et des aînés), de même que des travaux récents sur le vieillissement et la reconnaissance des visages (p.ex. Edmonds, Glisky, Bartlett et Rapcsak, Reference Edmonds, Glisky, Bartlett and Rapcsak2012; Goh, Suzuki et Park, Reference Goh, Suzuki and Park2010; Rhodes et Anastasi, Reference Rhodes and Anastasi2012; Wolff, Wiese, et Schweinberger, Reference Wolff, Wiese and Schweinberger2012).

Le présent article a pour but de faire la synthèse des études portant sur les effets de l’entretien cognitif sur la quantité et sur la qualité du rappel d’informations effectué par les personnes âgées de 60 ans et plus en comparaison aux techniques de rappel les plus courantes.

Méthode

La méthodologie de cette méta-analyse repose sur les critères définis dans le Cochrane Handbook (Higgins & Green, Reference Higgins and Green2011).

Critères d’éligibilité des études pour la revue

Type d’études

Cette synthèse a inclus tout devis de recherche comprenant des participants aînés et une comparaison de groupes. Ces groupes pouvaient être formés en fonction des caractéristiques inhérentes aux individus, telles que l’âge, ou formés par l’attribution aux différentes conditions expérimentales, telles que les différents types d’entretien guidant le rappel.

Type de participants

La population d’intérêt à cette étude a été restreinte aux individus âgés de 60 ans et plus. La méta-analyse fait état des comparaisons d’intervention uniquement pour les groupes âgés.

Type d’interventions

Les techniques à comparer sont des techniques d’interrogatoire centrées sur le rappel d’évènements. L’entretien cognitif et ses variantes étaient les interventions expérimentales d’intérêt, alors que l’entretien structuré, l’entretien standard de police et le rappel libre représentaient les interventions contrôles considérées pour la comparaison.

Entretien cognitif

L’entretien cognitif amélioré, typiquement appelé entretien cognitif, est la technique de rappel utilisée dans les 25 dernières années telle que formalisée par Fisher et Geiselman (Reference Fisher and Geiselman1992) et décrite précédemment dans le présent article. C’est une forme révisée d’un entretien cognitif élaboré par les mêmes auteurs. La révision du protocole de l’entretien a amené l’inclusion d’un cadre décrivant comment établir la relation avec la personne questionnée en début d’entretien et déterminant les bases de communication nécessaires à adopter par l’interrogateur.

Entretien cognitif modifié

L’entretien cognitif modifié est une forme adaptée de l’entretien cognitif. On retrouve plusieurs versions modifiées de l’entretien cognitif selon la population ciblée (Memon et al., Reference Memon, Meissner and Fraser2010). La version modifiée de l’entretien cognitif pour les aînés omet la consigne (4) « changez de perspective » qui demande au témoin de faire le rappel des évènements comme ils auraient été perçus par un autre témoin. Cette adaptation repose sur des travaux suggérant que cette consigne pourrait favoriser l’élaboration de rappels erronés (Boon & Noon, Reference Boon and Noon1994) et qu’elle serait la moins efficace en vue d’améliorer le rappel (Boon & Noon, Reference Boon and Noon1994; Davis, McMahon, & Greenwood, Reference Davis, McMahon and Greenwood2005). La majorité des travaux sur l’entretien cognitif modifié révèlent une performance typiquement équivalente à celle obtenue avec le protocole original et, pour certaines, un plus grand nombre de rappels incorrects (Memon et al., Reference Memon, Meissner and Fraser2010).

Entretien cognitif standardisé

Cette version de l’entretien cognitif est utilisée dans l’étude de Dornburg et McDaniel (Reference Dornburg and McDaniel2006). Pour adapter la technique à un rappel écrit, les auteurs ont établi un protocole standard pour l’ensemble des participants. Le rappel des évènements est fait en trois temps. Lors de chacun des trois rappels, les participants doivent tenter de tout rappeler, sans considération pour l’importance perçue de l’information. Chacun des rappels est guidé par une consigne différente reposant sur les principes de l’entretien cognitif, soit, dans l’ordre : la réactivation du contexte, puis le rappel en ordre inverse et finalement le rappel selon la perspective du chercheur.

Entretien structuré

L’entretien structuré est la technique d’interrogatoire contrôle la plus fréquente dans les travaux récents (Memon et al., Reference Memon, Meissner and Fraser2010). Cette technique est utilisée puisque les chercheurs estiment qu’elle permet l’évaluation de l’efficacité des stratégies mnémoniques comprises dans l’entretien cognitif. En effet, cette technique de rappel est construite de manière à répliquer les principes de communication et les stratégies favorisant la dynamique interpersonnelle lors de l’entretien policier. L’entretien structuré peut se résumer comme un entretien cognitif qui n’inclut pas les quatre stratégies mnémoniques (Holliday et al., Reference Holliday, Humphries, Milne, Memon, Houlder, Lyons and Bull2012; McMahon, Reference McMahon2000; Prescott, Milne, & Clarke, Reference Prescott, Milne and Clarke2011; Wright & Holliday, Reference Wright and Holliday2007a, Reference Wright and Holliday2007b).

D’ailleurs, l’usage fréquent de l’entretien structuré à des fins de comparaisons à l’entretien cognitif est justifié puisque son protocole est semblable aux recommandations pour les interrogatoires rédigées par les instances nationales britanniques (Memon et al., Reference Memon, Meissner and Fraser2010). Toutefois, au Canada, la pratique des entrevues d’enquêtes semble être différente. Snook et Keating (Reference Snook and Keating2011) ont étudié des verbatims d’interrogatoires qui dataient de 1998 à 2008 provenant d’un corps policier des provinces de l’Atlantique. Les auteurs soulèvent que les pratiques recommandées (p.ex. usage de questions ouvertes, laisser la parole au témoin environ 80% du temps) ne sont que rarement appliquées dans l’échantillon étudié. En ce sens, dans le cadre de la présente étude, l’entretien structuré peut être entrevu comme une condition contrôle plutôt conservatrice, car elle est possiblement supérieure à la pratique policière observée sur le terrain.

Entretien standard

L’entretien standard de police réfère au type d’entretien généralement utilisé dans le domaine policier. Son opérationnalisation est problématique puisque le terme ne réfère pas à une pratique unique et qu’il définit une méthode qui évolue à travers le temps (McMahon, Reference McMahon2000; Memon et al., Reference Memon, Meissner and Fraser2010). Son usage a donc été majoritairement abandonné en recherche empirique puisqu’il ne permettait pas une comparaison standard entre les recherches (Memon et al., Reference Memon, Meissner and Fraser2010). Toutefois, les résultats obtenus permettaient, selon les auteurs, l’évaluation de l’entretien cognitif en comparaison au format courant des entretiens policiers (Geiselman, Fisher, MacKinnon, & Holland, Reference Geiselman, Fisher, MacKinnon and Holland1985; Mello & Fisher, Reference Mello and Fisher1996).

Par exemple, au Canada, la pratique courante serait d’exiger un récit des évènements, puis de poser une majorité de questions fermées et de questions visant à préciser certains détails spécifiques (Snook & Keating, Reference Snook and Keating2011). De plus, à des fins de recherche, Mello et Fisher (Reference Mello and Fisher1996) établissent d’abord un contact avec le participant, puis lui demandent de se rappeler les évènements. Ensuite, ils investiguaient les éléments jugés vagues et utilisaient principalement des questions directives. Ces procédures se veulent représentatives des pratiques policières les plus courantes.

Mesures considérées

Pour être incluse dans la présente revue, une étude devait présenter des mesures quantifiant le rappel d’informations. Les mesures d’intérêts qui ont été identifiées pour répondre aux objectifs de la synthèse sont :

1- le nombre d’informations correctes rappelées;

2- le nombre d’informations inexactes rappelées (p. ex. rappeler le vol d’une voiture rouge, alors que la voiture était verte);

3- le nombre d’informations confabulées rappelées (c.-à-d. rappeler une information qui n’était pas présente dans la cible du rappel) et;

4- la proportion correcte des rappels effectués (c.-à-d. rappel correct divisé par rappel total).

Après l’extraction des données, les informations inexactes et confabulées ont été regroupées pour former une nouvelle catégorie désignée informations incorrectes rappelées. Les études accordant une distinction entre informations inexactes et confabulées étaient peu nombreuses. Pour éviter la confusion et pour faire l’usage de mesures qui permettent la comparaison de l’ensemble des études, l’information incorrecte est définie comme toute information rappelée n’étant pas correcte, que ce soit par inexactitude ou par confabulation.

Démarche de recherche des études

Les banques de données ont été recherchées la dernière fois le 30 janvier 2019. Celles-ci sont : PsycInfo, PubMed, Academic Search Complete et MEDLINE. La recherche documentaire a été effectuée de façon indépendante par l’auteur principal et une assistante impliquée dans le projet pour la vérification du protocole de revue. Les études répondant potentiellement aux critères d’inclusion ont fait l’objet de recherches croisées sur la base des références citées par ces études et de la fonction « cité par » de Google Scholar. Les recherches pour l’identification d’études ont comporté une restriction au français et à l’anglais pour la langue manuscrite. La date de publication des études n’a pas été considérée comme contrainte de recherche.

Les recherches sur les bases de données ont été effectuées à l’aide des opérateurs booléens : « (“cognitive interview” OR “cognitive interviewing”) AND (elder OR aged OR aging OR senior OR elderly OR “older adult”) AND (eyewitness OR testimony OR memory OR recall) ».

Collecte de données et analyse

La sélection des études, la collecte des données et les analyses ont été effectuées par l’auteur principal de la revue, puis indépendamment par l’assistante en suivant le protocole de revue.

Sélection d’études

La sélection initiale a été effectuée après une lecture de titre et des résumés. Les études retenues ont été lues en entier pour vérifier qu’elles répondaient aux critères d’inclusion précédemment définis. Pour être comprises dans la méta-analyse, les études devaient présenter des résultats permettant la comparaison entre des groupes d’individus âgés en moyenne de 60 ans et plus pour l’intervention et le contrôle.

Extraction et gestion des données

Les caractéristiques des études incluses ont été extraites et synthétisées dans un tableau comprenant une description sommaire du plan expérimental, des groupes constituant l’échantillon, des techniques de rappel utilisées et des effets rapportés par chacune des études.

Transformation des données et données manquantes

Afin de pouvoir utiliser les données présentées par les études dans le cadre de la méta-analyse, certaines transformations ont été nécessaires. Afin de contribuer à cette synthèse quantitative, les résultats rapportés devaient être présentés directement à l’aide des moyennes (M) et des écarts-types (ÉT), ou permettre leur calcul. Lorsque requis, les moyennes décomposant des niveaux de facteurs ont été combinées afin de permettre de calculer des moyennes générales cohérentes. Lorsque le nombre de participants formant les groupes expérimentaux n’était pas spécifié dans l’article, leur nombre était assumé comme la répartition égale des participants de l’échantillon, arrondi en faveur du groupe contrôle dans le cas d’un échantillon comprenant un nombre impair de participants. Par exemple, Holliday et al. (Reference Holliday, Humphries, Milne, Memon, Houlder, Lyons and Bull2012) présentaient un échantillon d’individus âgés de 60 ans et plus de 28 participants sans spécifier combien étaient attitrés à l’entretien cognitif et à la condition contrôle, il a donc été assumé que les groupes expérimentaux étaient composés de 14 participants chacun. Cette présupposition a été utilisée pour un total de trois études : Holliday et al. (Reference Holliday, Humphries, Milne, Memon, Houlder, Lyons and Bull2012), Prescott et al. (Reference Prescott, Milne and Clarke2011) et Wright et Holliday (Reference Wright and Holliday2007b).

Mesure des effets de l’intervention

L’effet de l’intervention a été calculé à l’aide de différences de moyennes standardisées (d de Cohen) avec un intervalle de confiance de 95% interprétées en fonction des critères de Cohen (Cohen, Reference Cohen1988). Comme l’écart type de la population est inconnu, l’écart type de l’échantillon a été utilisé pour effectuer la standardisation. Afin de vérifier la variation des effets, l’hétérogénéité a été évaluée en utilisant l’inconsistance (I2) entre les études. L’inconsistance est interprétée selon les indications du Cochrane Handbook où il est considéré qu’une inconsistance entre 0% à 40% risque d’être sans importance, qu’entre 30% et 60% elle soit modérée et qu’entre 50% et 90% elle puisse être substantielle (Higgins & Green, Reference Higgins and Green2011).

Synthèse des données

La méta-analyse a permis la synthèse des effets standardisés des études sélectionnées. Les analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel RevMan (Cochrane Collaboration, 2011). Les différences standards des moyennes ont été utilisées puisque les évènements à rappeler et le nombre de détails présents dans ceux-ci n’étaient pas standardisés d’une étude à l’autre. La méta-analyse a été effectuée considérant un effet fixe selon la présomption que la variabilité des mesures associées au rappel n’était pas aléatoire et représentait l’effet de l’entretien cognitif.

Étant donné le petit nombre d’études portant sur l’entretien cognitif utilisé auprès de personnes âgées de 60 ans et plus, l’analyse quantitative a été effectuée en recombinant les sous-groupes présentés dans les études. L’échantillon d’individus âgés formé dans le cadre de la méta-analyse combinait l’ensemble des sous-groupes d’aînés de 60 ans et plus. De plus, la méta-analyse comprend un groupe qui provient de l’étude de Wright et Holliday (Reference Wright and Holliday2007b) formé d’aînés ayant obtenu un score signifiant la présence d’un déficit cognitif au Mini-Mental State Examination (MMSE), un test évaluant les capacités cognitives (Wright & Holliday, Reference Wright and Holliday2007b). Les interventions ont également été combinées de manière à comparer de manière générale « entretien cognitif » et « contrôle ». L’intervention « entretien cognitif » combine les entretiens cognitifs amélioré, modifié et « standardisé », alors que l’intervention « contrôle » combine l’entretien standard, l’entretien structuré et le rappel libre.

Résultats

Description des études

Résultats des recherches

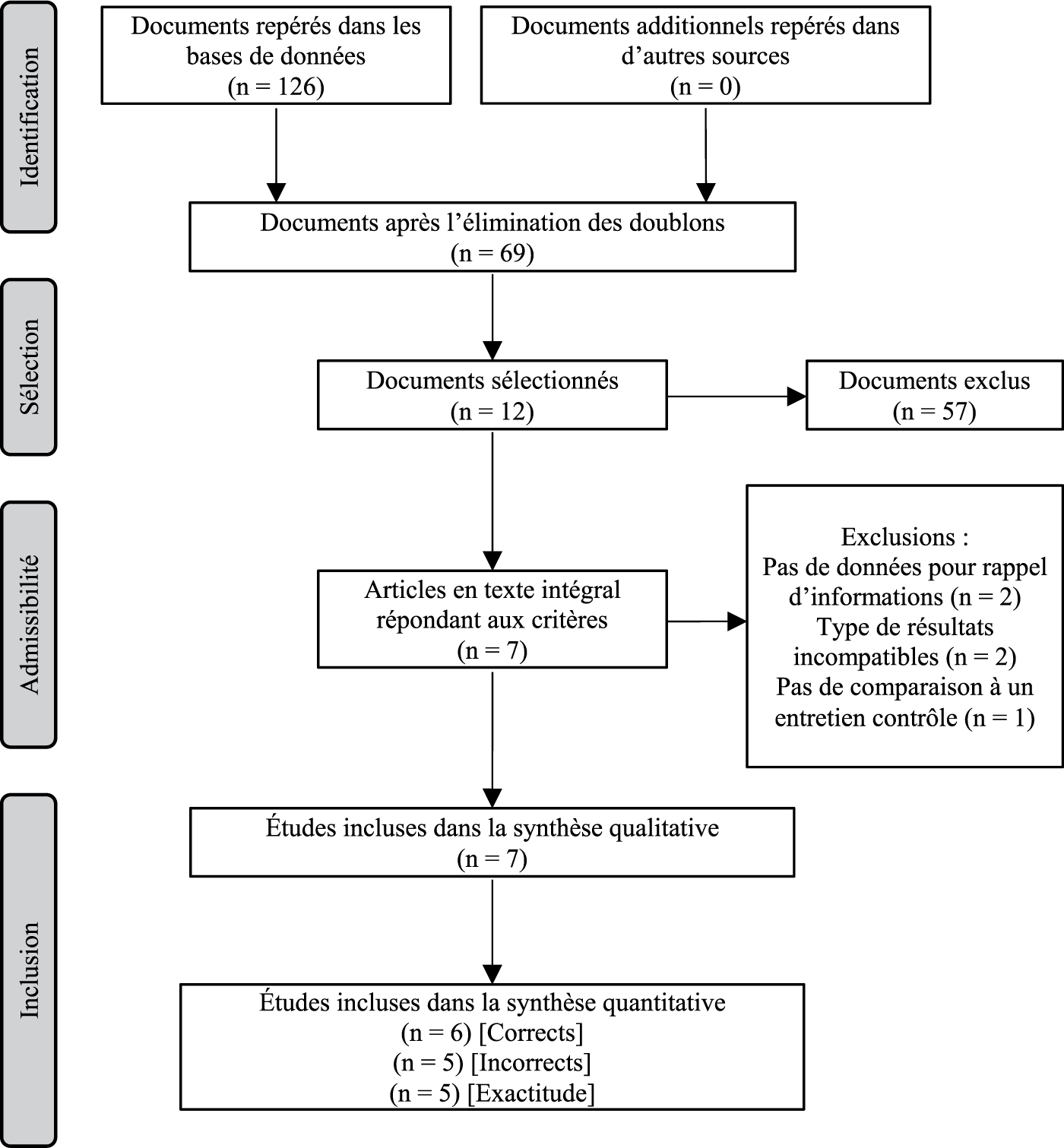

La Figure 1 présente la démarche de sélection des études. Les recherches dans les bases de données ont révélé 145 documents, 77 après avoir éliminé les doublons entre les outils de recherche. Suite à l’élimination des articles ne répondant pas aux critères de sélection, 12 articles ont été retenus pour une lecture complète. L’inclusion du terme « aged » dans la recherche a eu pour effet de générer plusieurs résultats portant sur les enfants. Ces études ont été exclues de la présente synthèse comme elles ne portaient pas sur les individus âgés de 60 ans et plus. De plus, un « entretien cognitif » existe pour la validation de questionnaires, celui-ci consiste à faire remplir un questionnaire tout en demandant aux participants de réfléchir à voix haute. Cette application ne représente pas la procédure désirée et a, par conséquent, été exclue.

Figure 1: Organigramme de sélection. (modèle de figure tiré de Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, et Group (2010))

Études exclues

Une fois la présélection effectuée, une lecture complète a été effectuée pour les douze études restantes. De celles-ci, deux études ont été exclues (Bond, Reference Bond2016; Madore & Schacter, Reference Madore and Schacter2014) puisque, malgré l’usage d’un entretien cognitif tel que défini pour cette revue, les données rapportées ne portaient pas sur le rappel d’information. Bond (Reference Bond2016) faisait usage de l’entretien cognitif auprès de témoins afin d’explorer son effet sur la facilité à détecter des empreintes digitales sur une scène de crime. Madore et Schacter (Reference Madore and Schacter2014) ont adapté le protocole de l’entretien cognitif pour induire chez les participants l’usage des stratégies mnémoniques de l’entretien cognitif et ont évalué l’effet de celles-ci sur une tâche de résolution de problème. Dans les deux cas, les études ne portaient donc pas sur le rappel. Ces études n’auraient donc pas contribué à l’objectif de la revue puisqu’elles ne rapportaient pas les variables dépendantes recherchées.

Ensuite, les études de Fisher, Falkner, Trevisan, et McCauley (Reference Fisher, Falkner, Trevisan and McCauley2000) et de Cohen et Java (Reference Cohen and Java1995) ont été exclues étant donné la nature des données rapportées. Fisher et al. (Reference Fisher, Falkner, Trevisan and McCauley2000) effectuaient la tâche de rappel 35 ans après les évènements à rappeler. Ainsi, leurs mesures étaient adaptées à cette méthodologie particulière et les auteurs ont évalué la concordance à un rappel effectué lors d’une expérience 35 ans plus tôt. Comme le rappel effectué ne considère pas les faits objectifs pour évaluer la performance, les données de cette étude étaient incompatibles à la synthèse. Pour leur part, Cohen et Java (Reference Cohen and Java1995) font usage de l’entretien cognitif pour effectuer le rappel d’un journal de bord qui porte sur une évaluation subjective de la santé des participants sur trente jours. Les mesures de rappel considéraient la surestimation et la sous-estimation des détails décrits dans le journal, ce qui s’avère hors du champ d’investigation de la présente synthèse.

Une dernière recherche a été exclue. Dodson, Powers, et Lytell (Reference Dodson, Powers and Lytell2015) présentent une étude qui ne porte pas sur la comparaison entre différentes formes d’entretiens. Ils comparent plutôt des groupes en fonction de l’âge uniquement.

Études incluses

Les caractéristiques des études incluses sont présentées dans le Tableau 2, en annexe. Après une lecture complète des articles, sept études ont été incluses à la présente revue. L’ensemble des études comportaient au moins un groupe de participants âgés en moyenne de 60 ans ou plus, pour un total de 299 participants âgés de 60 à 96 ans. Cinq études effectuaient des comparaisons à des groupes de jeunes adultes, pour un total de 143 participants âgés de 17 à 50 ans. Dans deux études, l’échantillon d’individus âgés était divisé en deux sous-groupes. Celles-ci incluaient donc des groupes de 60 à 75 ans (n = 71), ainsi que des groupes de 75 ans et plus (n = 74). L’une des études analysait plus spécifiquement un échantillon d’aînés présentant un score au MMSE de moins de 27 sur 30, seuil suggérant la présence d’un déficit cognitif (n =36). Cinq études utilisaient l’entretien cognitif comme intervention expérimentale. Quatre études faisaient usage de l’entretien cognitif modifié (trois d’entre elles utilisaient également l’entretien cognitif) et une étude faisait usage d’un entretien cognitif standardisé.

Caractéristiques divergentes

Certaines études incluses présentent des caractéristiques particulières. D’abord, Holliday et al. (Reference Holliday, Humphries, Milne, Memon, Houlder, Lyons and Bull2012) ont intégré une mesure de la désinformation dans leur protocole. Après avoir visionné le stimulus cible, les participants devaient compléter une tâche supplémentaire portant sur des informations présentes et non présentes dans l’évènement à rappeler. Les participants n’étaient pas informés que certaines informations présentées dans cette tâche étaient erronées, un protocole classique pour mesurer l’effet de désinformation. Enfin, Dornburg et McDaniel (Reference Dornburg and McDaniel2006) ont fait usage d’une forme dite standardisée de l’entretien cognitif ainsi qu’un rappel écrit. Cette version adaptée de l’entretien cognitif s’effectuait en trois temps identiques pour tous les participants. Le premier rappel était accompagné de consignes visant la réactivation du contexte d’encodage. Le second rappel était accompagné de consignes à l’effet de rappeler la scène dans l’ordre chronologique inverse. Le troisième rappel était accompagné de consignes à l’effet de rapporter la scène selon la perspective du chercheur. Ces consignes étaient directement inspirées des mnémotechniques originales employées dans l’entretien cognitif.

Effets des interventions

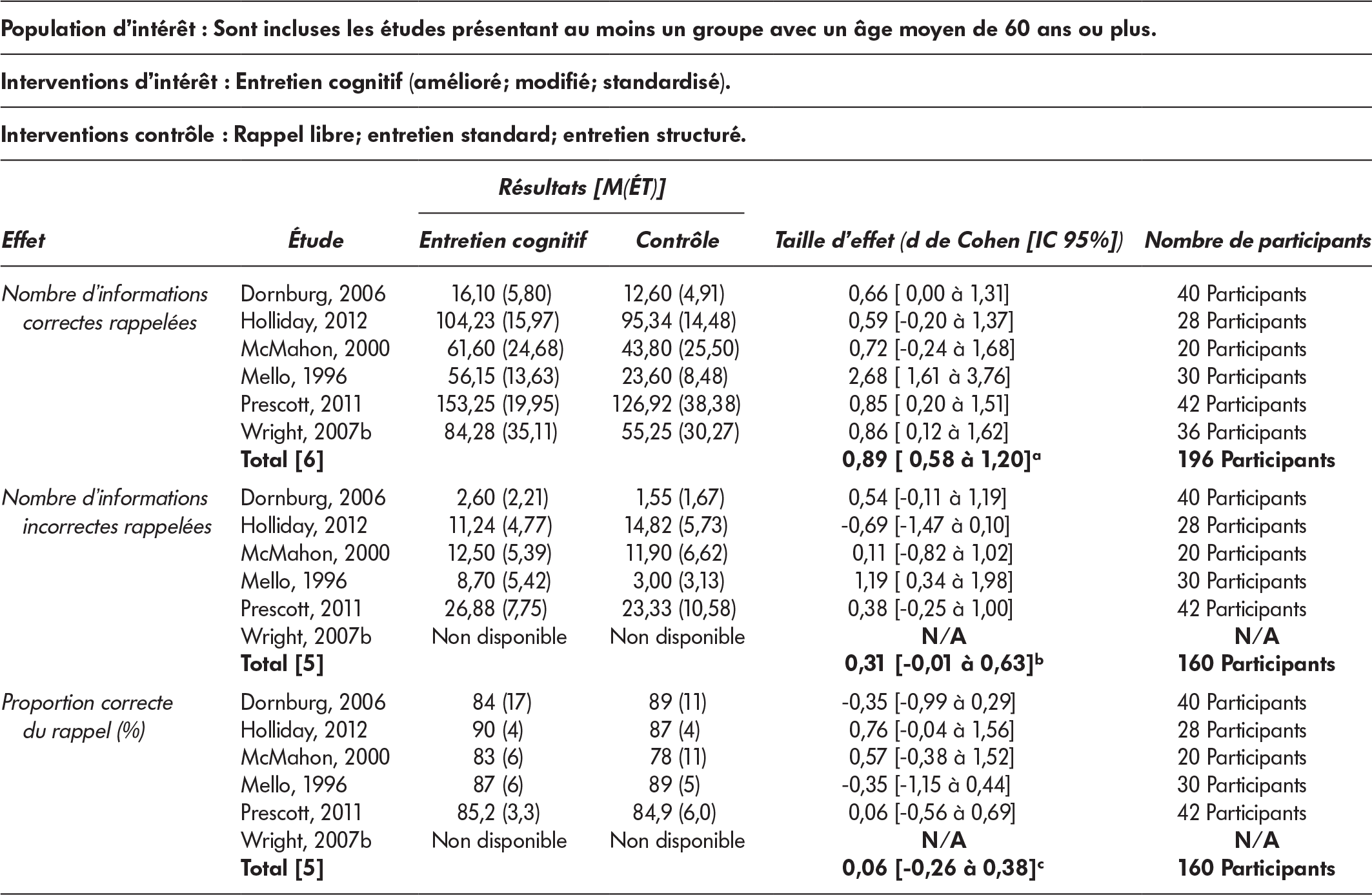

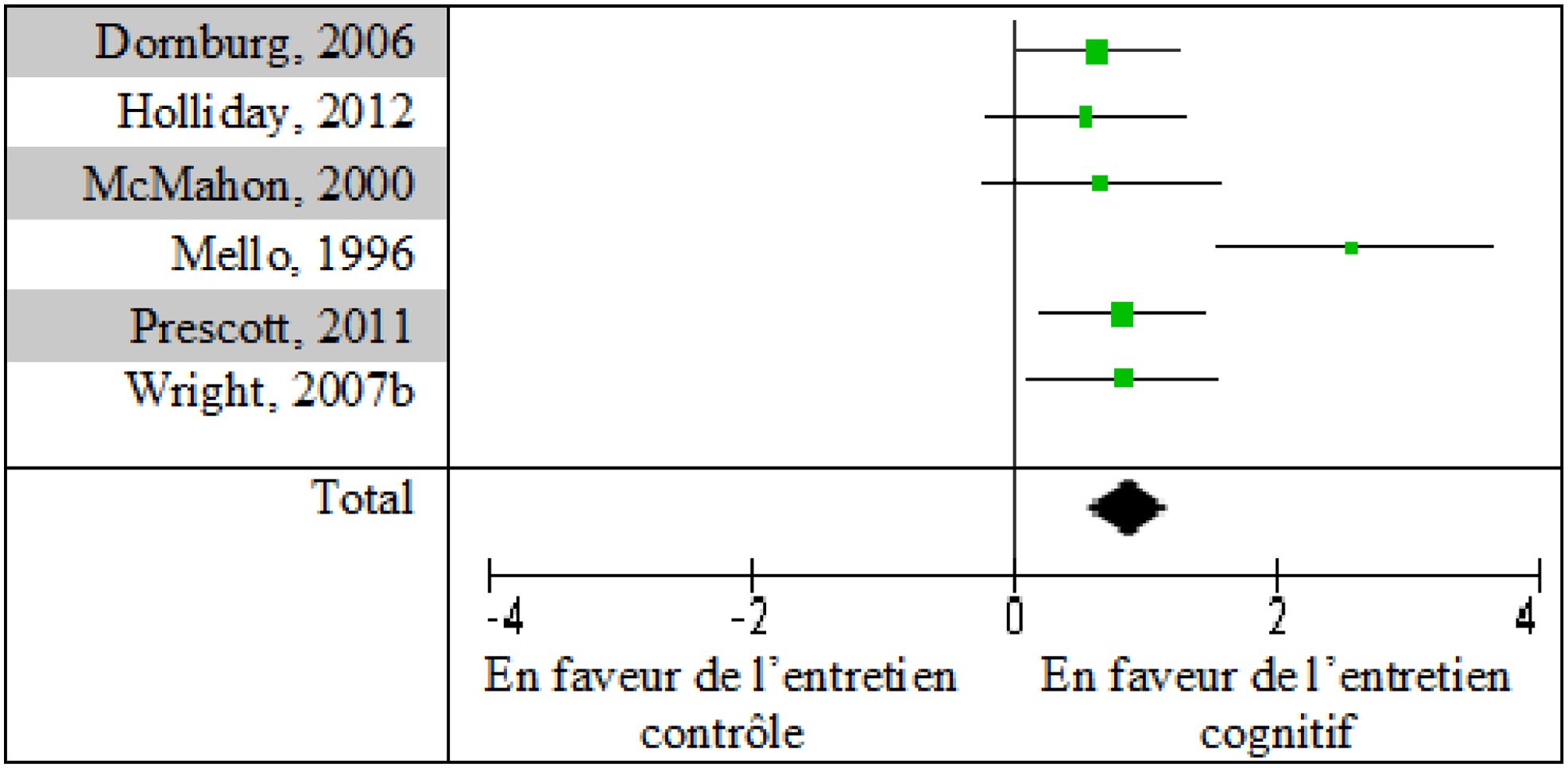

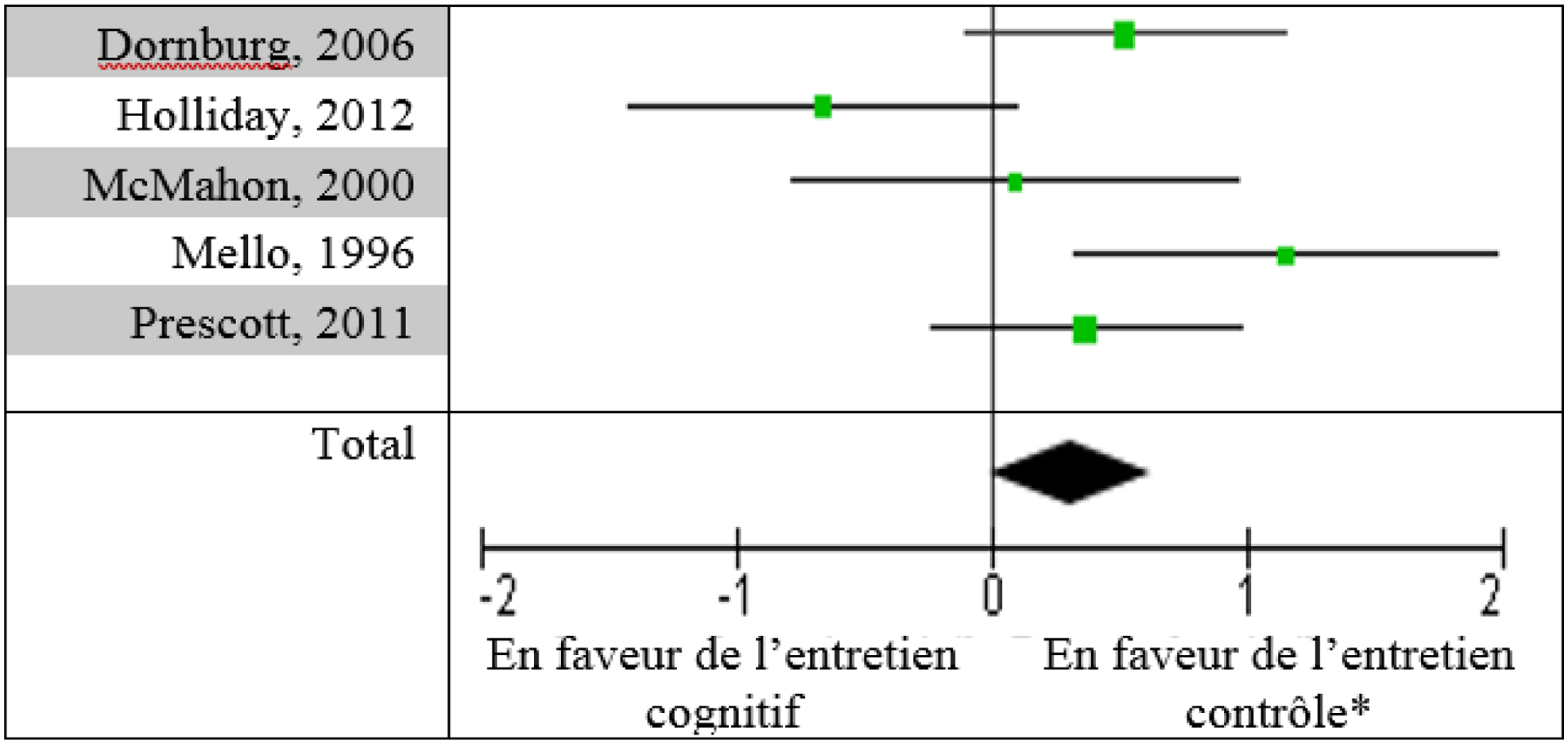

Le Tableau 1 présente, pour les trois mesures d’intérêt de la synthèse quantitative, les données descriptives (moyennes [M] et écarts-types [ÉT]) et les résultats obtenus en fonction des mesures d’intérêts pour chacun des groupes des études, ainsi que leur total. Les résultats présentent les différences de moyennes standardisées accompagnées d’un intervalle de confiance de 95% (d de Cohen [IC 95%]).

Tableau 1 : Synthèse des résultats

ap < 0,001; bp = 0,06; cp = 0,71

Nombre d’informations correctes rappelées

La Figure 2 présente un graphique en forêt comparant les effets individuels des études ainsi que l’effet général obtenu pour le nombre d’informations correctes rappelées. Les analyses indiquent que l’entretien cognitif permet le rappel d’un plus grand nombre d’informations correctes que les conditions contrôles. L’effet général de cette différence est statistiquement significatif et grand (d = 0,89 [0,58 à 1,20], p < 0,001). L’analyse présente des résultats comportant des effets combinés hétérogènes, I2 = 58%. Cette hétérogénéité semble reposer sur les résultats de Mello et Fisher (Reference Mello and Fisher1996) qui se distinguent par un effet plus fort (d = 2,68). Une analyse excluant cette étude fait en sorte qu’aucune hétérogénéité n’est distinguable (I2 = 0%).

Figure 2: Comparaison du nombre d’informations correctes rappelées.

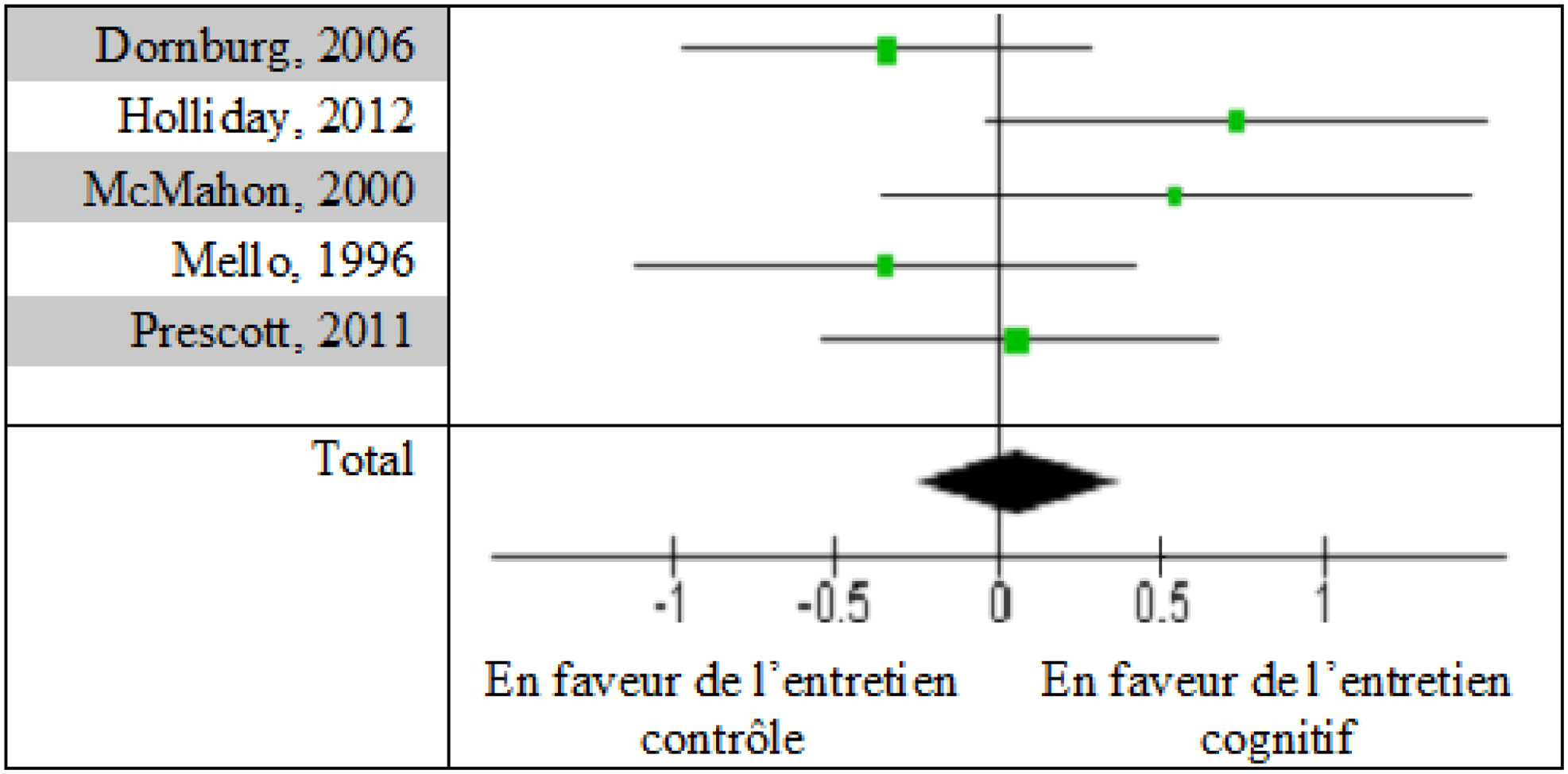

Nombre d’informations incorrectes rappelées

La Figure 3 présente la comparaison des effets individuels de chacune des études ainsi que l’effet général obtenu pour le nombre d’informations incorrectes rappelées. Les résultats obtenus suggèrent que l’entretien cognitif cause le rappel d’un plus grand nombre d’informations incorrectes comparativement aux interventions contrôles. Cependant, la différence des moyennes n’atteint pas le seuil de signification statistique (d = 0,31 [-0,01 à 0,63], p = 0,06). Cet effet est hétérogène I2 = 64%. Quatre des cinq études contribuant à l’effet ont cette tendance, toutefois, seule l’étude de Mello et Fisher (Reference Mello and Fisher1996) obtient des résultats significatifs. L’analyse d’hétérogénéité excluant cette dernière démontre la part considérable de variance qu’amène cette étude, mais l’effet pour le nombre d’informations incorrectes rappelées demeure modérément hétérogène I2 = 52%.

Figure 3: Comparaison du nombre d’informations incorrectes rappelées.

Proportion correcte des rappels effectués

La Figure 4 compare les effets individuels des études ainsi que l’effet général obtenu pour la proportion correcte du rappel. Les résultats précédemment rapportés sont déterminants de la proportion correcte du rappel. L’analyse combinant les résultats obtenus dans les études révèle que les données actuelles ne permettent pas d’identifier une différence associée aux techniques de rappel utilisées quant à la proportion de rappel correct (d = 0,06 [-0,26 à 0,38], p = 0,71). L’effet pour la proportion correcte du rappel est potentiellement hétérogène I2 = 44%. Retirer Mello et Fisher (Reference Mello and Fisher1996) de l’analyse ne produit aucun changement considérable.

Figure 4: Comparaison de la proportion correcte du rappel.

Discussion

La présente revue avait pour objectif de faire la synthèse de la littérature scientifique portant sur l’effet de l’entretien cognitif chez les aînés. Plus précisément, la méta-analyse cherchait à clarifier l’impact de l’entretien cognitif sur la quantité et la qualité du rappel d’individus âgés de 60 ans et plus. Les résultats relevés suggèrent que l’entretien cognitif permet le rappel d’un plus grand nombre d’informations correctes chez cette population. Cet effet positif de l’utilisation de l’entretien cognitif avec des témoins aînés était fort. À titre d’exemple, Mello et Fisher (Reference Mello and Fisher1996) obtiennent une moyenne de 56,15 rappels corrects avec l’entretien cognitif et de 23,60 avec l’entretien standard. Ces résultats apparaissent toutefois disproportionnés en considération pour les autres études. Par exemple, Prescott et al. (Reference Prescott, Milne and Clarke2011) rapportent que le nombre moyen de détails corrects rappelés était de 153,25 avec l’entretien cognitif, alors qu’il était de 126,92 avec l’entretien structuré.

Les résultats concernant les informations incorrectes rappelées nécessitent une interprétation prudente. La tendance observée est que, en moyenne, les rappels incorrects sont plus nombreux avec l’entretien cognitif. Cependant, les données disponibles ne permettaient pas la conclusion d’un effet statistiquement significatif (p = 0,06). Il est cependant important de considérer que les études tendaient à présenter des échantillons restreints, ce qui limite leur puissance statistique. En ce sens, bien que les résultats obtenus dans la présente méta-analyse ne démontrent pas d’accroissement statistiquement significatif des informations incorrectes avec l’entretien cognitif, il serait intéressant de considérer cette variable dans le cadre d’études avec une puissance permettant des détecter des effets petits ou possiblement hétérogènes dans la population aînée. Il est plausible que l’entretien cognitif puisse avoir un effet négatif chez certains aînés, par exemple ceux qui sont plus suggestibles ou encore ceux qui présentent des problèmes cognitifs.

La proportion correcte est obtenue en calculant le rapport entre le rappel correct et le rappel total. Ainsi, plus la valeur obtenue est élevée, plus les détails rappelés tendaient à être exacts. Les données ne permettent pas l’identification d’un effet sur la proportion correcte des rappels effectués par les participants. Malgré l’effet fort d’augmentation des réponses correctes, la tendance à obtenir un plus grand nombre de réponses incorrectes serait suffisante à rendre le taux d’exactitude des réponses équivalent à un entretien conventionnel. Dans l’ensemble, les détails rapportés par les témoins aînés semblent donc corrects dans une aussi grande proportion quand l’entretien cognitif est utilisé, comparativement à d’autres techniques d’entrevue. Toutefois, l’entretien cognitif augmenterait le nombre total de réponses.

En définitive, les résultats démontrent que l’entretien cognitif est une technique d’interrogatoire efficace avec les aînés. En employant l’entretien cognitif, les témoins âgés rapportent plus d’informations correctes. L’effet bénéfique de l’entretien cognitif sur le rappel correct est grand et il est obtenu par toutes les études recensées sauf une. Eu égard aux données actuelles, l’entretien cognitif apparaît efficace pour permettre aux témoins âgés de 60 ans et plus le rappel d’un plus grand nombre d’informations correctes, sans toutefois altérer la proportion d’erreurs.

Aspects qualitatifs

La présente revue a permis d’analyser les effets de l’entretien cognitif sur le rappel. Elle avait également pour objectif d’offrir une synthèse des principales études et de l’état des connaissances concernant le témoignage d’aînés à l’aide de l’entretien cognitif.

Des variations considérables sont présentes entre les différentes études. Le nombre de détails à rappeler, ainsi que la durée des stimuli sont un premier exemple. Un deuxième exemple est le délai entre la présentation des stimuli et le rappel par les participants. Enfin, le type de détail rappelé par le participant et la proportion du rappel correct ou incorrect en fonction de ceux-ci est une voie de recherche qui apparaît explorée plus fréquemment dans les travaux les plus récents. Les types de détails considérés lors de la cotation des entretiens sont : les détails concernant les individus mis en scène, les actions effectuées, les objets présents et l’environnement de la situation.

La formation de l’administrateur de l’entretien est une variable qui apparait d’intérêt, d’une part, car elle varie d’une étude à l’autre et, d’autre part, car elle a le potentiel de guider la pratique policière et la formation des agents qui effectuent les entretiens. Dans la présente synthèse, Mello et Fisher (Reference Mello and Fisher1996) présentent la recherche qui comprend les expérimentateurs les plus formés. Les auteurs attribuent en partie à cette formation leurs résultats, qui démontrent un effet positif particulièrement fort de l’entretien cognitif. Selon eux, ces résultats témoignent de l’importance de la formation en vue d’assurer l’optimisation du protocole. Cependant, les auteurs rapportent également une seconde hypothèse en vue d’expliquer l’effet important qu’ils ont obtenu : les caractéristiques des aînés. En effet, dans leurs travaux, Mello et Fischer (Reference Mello and Fisher1996) ont recruté leurs participants dans une communauté d’enseignement supérieur pour les aînés, ce qui pourrait signifier qu’ils sont plus actifs cognitivement que la moyenne de la population.

Inversement, McMahon (Reference McMahon2000) est l’auteure qui se présente comme la moins formée à l’application de l’entretien cognitif. En vue de déterminer si la pratique à la passation de l’entretien cognitif a eu un impact, elle a réalisé des analyses d’ordre de passation des participants. Elle rapporte n’avoir trouvé aucun effet significatif d’ordre. Plus encore, parmi les études retenues dans la présente synthèse, McMahon (Reference McMahon2000) est la seule à rapporter un ensemble complet de résultats non significatifs, incluant pour le rappel d’informations correctes. En ce sens, il est possible que l’absence de formation puisse nuire à l’obtention d’un effet de l’entretien cognitif. Il est toutefois important de noter que la petite taille de l’échantillon rapporté par McMahon (n = 20) peut également expliquer l’absence d’effet, par manque de puissance statistique.

Sur le plan méthodologique, la majorité des études ont utilisé un vidéo comme stimulus à mémoriser. L’usage d’un tel médium ne permet pas de susciter la charge émotionnelle associée au fait d’être témoin d’un acte criminel, d’autant plus que le processus de rappel lors d’une expérience en laboratoire risque de ne pas activer un niveau de stress comparable à un interrogatoire réel. Il est notable que la plupart des auteurs spécifient avoir demandé aux participants de bien se concentrer sur le vidéo présenté, certains rapportent que les participants étaient informés qu’ils seraient plus tard questionnés au sujet du visionnement. L’effet potentiel de telles consignes et, plus généralement, de l’effet d’un apprentissage implicite ou explicite, n’est pas sans intérêt et pourrait s’avérer un biais : typiquement, dans la vie quotidienne, un témoin n’est pas avisé avant les faits que les évènements qu’il s’apprête à voir feront l’objet d’un témoignage dans le futur.

De tous les travaux sélectionnés, seuls Dornburg et McDaniel (Reference Dornburg and McDaniel2006) n’ont pas fait usage d’un stimulus vidéo comme matériel à mémoriser. En effet, ils ont développé une procédure expérimentale entièrement écrite. Cette procédure écrite présente l’avantage d’uniformiser le protocole et la collecte de réponses. Leurs résultats suggèrent que l’entretien cognitif aurait un effet positif modéré, malgré l’adaptation du protocole vers un format écrit.

McMahon (Reference McMahon2000) se distingue par la longueur du vidéo présenté : leur vidéo durait six minutes et cinquante secondes, alors que le deuxième plus long vidéo rapporté dans la littérature retenue était de quatre minutes. Typiquement, plus les études employaient des vidéos longs, plus ils considéraient de détails potentiels lors de la cotation. Tant la durée du vidéo que le nombre de détails considérés ne semblent pas influencer la performance au rappel dans les entretiens. Il est à noter que McMahon (Reference McMahon2000) relève la longueur et la complexité du stimulus présenté dans son étude comme élément explicatif potentiel de l’absence d’effet de l’entretien cognitif. De plus, cette recherche faisait usage d’un extrait vidéo tiré d’un film commercial, alors qu’en contraste, Prescott et al. (Reference Prescott, Milne and Clarke2011) spécifient avoir fait préparer le vidéo expressément pour leur recherche. Les autres auteurs ne spécifient pas la provenance du vidéo présenté, mais l’usage d’un extrait de film commercial semble improbable puisque seule McMahon (Reference McMahon2000) exclut les participants qui reconnaissaient les acteurs. Les propriétés de l’extrait vidéo sont d’intérêt, notamment en lien avec l’effort attentionnel à déployer dans le temps. Il est possible que les situations plus longues taxent davantage les participants âgés, quoique la littérature sur la relation entre le vieillissement et l’attention soutenue soit complexe et parfois contradictoire (voir p. ex. Zanto & Gazzaley, Reference Zanto, Gazzaley, Nobre and Kastner2014, pour une synthèse).

Le délai entre la présentation du stimulus et le rappel peut être identifié comme un facteur qui présente un impact non négligeable. En effet, Mello et Fisher (Reference Mello and Fisher1996), Wright et Holliday (Reference Wright and Holliday2007b), ainsi que Prescott et al. (Reference Prescott, Milne and Clarke2011) présentent les effets les plus forts ainsi que les délais les plus courts. À l’exception de Prescott et al. (Reference Prescott, Milne and Clarke2011) avec un délai d’une heure trente, ces études effectuaient les interrogatoires trente minutes après le visionnement.

Enfin, cinq des sept études sélectionnées effectuaient une comparaison des individus âgés à des adultes plus jeunes. En général, les études rapportent que les aînés rappellent un moins grand nombre d’informations correctes et que l’entretien cognitif permet une amélioration du rappel pour tous les groupes d’âge. Prescott et al. (Reference Prescott, Milne and Clarke2011) présentent de leur côté des résultats ne permettant pas de distinguer une différence significative entre les rappels des jeunes adultes et des jeunes aînés, peu importe la technique d’interrogatoire utilisée. D’ailleurs, Wright et Holliday (Reference Wright and Holliday2007a) rapportent que l’usage de l’entretien cognitif améliorait de 27% ;e rappel d’informations correctes en comparaison à l’entretien structuré chez les jeunes aînés, alors que cette amélioration était de 20% pour les jeunes adultes. Mello et Fisher (Reference Mello and Fisher1996) obtiennent des résultats similaires et qui suggèrent que l’entretien cognitif est d’une plus grande aide à l’amélioration du rappel pour les populations âgées. Ces derniers émettent toutefois l’hypothèse que cet effet représentait potentiellement une interaction entre l’efficacité de l’entretien cognitif et des capacités verbales des participants âgés. À l’opposé, Holliday et al. (Reference Holliday, Humphries, Milne, Memon, Houlder, Lyons and Bull2012) font état de résultats indiquant que l’entretien cognitif serait plus efficace auprès d’une population plus jeune.

En guise de synthèse, il est intéressant de noter que Mello et Fisher (Reference Mello and Fisher1996) présentent l’étude dans laquelle l’entretien cognitif a eu l’effet positif le plus grand. Ceci peut s’expliquer par des considérations méthodologiques. Premièrement, les expérimentateurs qui menaient l’entretien cognitif étaient bien formés à l’utilisation de cette technique. Deuxièmement, le délai entre la présentation du matériel à rappeler et l’interrogatoire était court. Troisièmement, les participants aînés présentaient potentiellement un fonctionnement cognitif supérieur, de par la stratégie de recrutement utilisée. Finalement, les auteurs utilisaient l’entretien standard comme procédure de comparaison, et non un entretien structuré. Ces facteurs peuvent expliquer l’effet important obtenu par les auteurs. Ceux-ci sont d’intérêt, car ils peuvent également orienter la pratique sur le terrain, en mettant de l’emphase sur l’importance de (1) la formation, (2) du délai entre les événements à rappeler et l’interrogatoire et (3) du niveau de fonctionnement cognitif du témoin âgé.

Biais potentiel du processus de revue

La présente revue de littérature offre une synthèse la plus fidèle possible des études consultées. Il est cependant nécessaire d’être prudent dans les interprétations, notamment car le domaine de recherche repose sur un corpus d’études publiées relativement petit. Par conséquent, il est possible que des études n’aient pas été identifiées, par exemple des études non publiées ou des études en cours au moment de recherche documentaire. Le lecteur est également invité à considérer la possibilité d’un biais de publication. En effet, comme le domaine de recherche est en développement, et bien que certaines études publiées présentent des effets faibles ou non significatifs, il est possible que certains chercheurs n’aient pas investi davantage de travail pour des résultats qu’ils savaient non significatifs.

De plus, un autre biais identifiable est la présence de données qui n’ont pas pu être utilisées dans le cadre de la méta-analyse. En effet, il ne s’est pas avéré possible de transformer les données proposées par certaines études de manière à les présenter sous un format se prêtant à la comparaison. Ainsi, Wright et Holliday (Reference Wright and Holliday2007a) présentent une étude répondant aux critères de sélection de la revue, sans toutefois que les données puissent être utilisées dans le cadre de la méta-analyse. La présentation des données ne permet pas leur utilisation puisque les groupes présentés combinent les conditions expérimentales. Les résultats sont rapportés en fonction de l’âge (entretiens confondus) et en fonction du type d’entretien (âge confondu). D’ailleurs, Wright et Holliday (Reference Wright and Holliday2007a, Reference Wright and Holliday2007b) ne présentent pas les données des variables qui ne diffèrent pas significativement d’une condition à l’autre selon leur recherche, ce qui ne permet pas d’évaluer l’impact de leurs données sur la synthèse générale.

Enfin, dû au petit nombre d’études et de groupe d’aînés investigués en fonction de leurs caractéristiques particulières, les sous-populations d’individus âgées ont été combinées lorsque présentes dans une étude. Davantage d’études devront être effectuées en fonction des caractéristiques spécifiques des différentes sous-populations d’aînées avant d’être en mesure d’effectuer des analyses qui isoleraient celles-ci. D’ailleurs, considérant le nombre limité d’études dans ce domaine spécifique aux aînés, des groupes contrôles variés ont été combinés. Cela implique que pour des conclusions plus détaillées et valides au sujet de la différence entre l’entretien cognitif et un entretien contrôle un plus grand nombre d’études devront explorer les différences entre les différents contrôles utilisés. Alternativement, les protocoles de recherche auraient avantage à se standardiser dans l’usage d’un contrôle à des fins de comparaison.

Accord et désaccord avec les études et revues autres

Köhnken et al. (Reference Köhnken, Milne, Memon and Bull1999) ainsi que Memon et al. (Reference Memon, Meissner and Fraser2010) ont effectué des méta-analyses portant sur l’entretien cognitif. Leurs résultats étaient favorables à l’entretien cognitif. De plus, ils sont compatibles à ceux de la présente revue. Par exemple, Memon et al. (Reference Memon, Meissner and Fraser2010) rapportent un effet significatif et grand sur le nombre d’informations correctes et un effet significatif et petit sur le nombre d’erreurs. Ceci est compatible avec les résultats rapportés dans la présente revue. Il est à noter que les deux méta-analyses susmentionnées ne portaient pas spécifiquement sur les aînés, mais bien sur l’ensemble des études publiées sur l’entretien cognitif. La plus récente comportait trois études qui ont été incluses dans la présente méta-analyse.

Memon et al. (Reference Memon, Meissner and Fraser2010) ont utilisé les moyennes pondérées pour le rappel correct de 46 articles et rapportent une taille d’effet forte (d = 1,20). De plus, les auteurs rapportent que les aînés semblent profiter davantage de l’usage de l’entretien cognitif, puisque cet échantillon obtient la taille d’effet la plus forte (d = 1,99) pour la quantité d’informations correctes rappelées. Ces résultats sont compatibles à ceux obtenus dans la présente méta-analyses : dans les deux cas, l’entretien cognitif a un effet fort sur le rappel d’informations correctes. Il est toutefois noté que la taille d’effet rapportée par Memon et al. (Reference Memon, Meissner and Fraser2010) est plus élevée que celle obtenue dans la présente étude, possiblement car ils ont retenu moins d’études pour leurs analyses et qu’ainsi l’impact des résultats de Mello et Fisher (Reference Mello and Fisher1996) est plus important sur l’effet général.

Limites des études incluses et recherches futures

La présente revue est la première à s’intéresser spécifiquement à l’usage de l’entretien cognitif auprès de participants aînés. Les résultats suggèrent un effet généralement fort et positif de l’entretien cognitif avec les témoins âgés de 60 ans et plus. Toutefois, plusieurs avenues de recherche demeurent à examiner afin de valider et d’améliorer les pratiques policières auprès de témoins âgés. D’une part, les présents résultats portent sur des travaux généralement réalisés auprès d’aînés en bonne santé et présentant un fonctionnement cognitif normal. Il est donc impossible de déterminer si les résultats obtenus peuvent être généralisés à des populations d’aînés présentant des troubles cognitifs. À l’heure actuelle, un seul article est disponible sur le sujet (Wright & Holliday, Reference Wright and Holliday2007b). Dans cette étude, les auteurs se sont intéressés à un groupe d’individus âgés de plus de 75 ans présentant des déficits cognitifs plus importants que ceux attendus dans le cadre du vieillissement normal. Les auteurs rapportent que ce groupe était généralement moins bon à la tâche de rappel que les participants qui n’avaient pas de problèmes cognitifs, mais qu’ils bénéficiaient de l’entretien cognitif dans une même mesure. Ainsi, les résultats suggèrent que l’entretien cognitif est efficace auprès de participants présentant des troubles cognitifs légers, mais des travaux supplémentaires seront requis afin de valider ces résultats et de déterminer si différents profils de déficits cognitifs auront des impacts sur l’efficacité de l’entretien cognitif. Par exemple, il serait possible de comparer des profils de déficits cognitifs légers amnésiques et non amnésiques.

Par ailleurs, l’entretien cognitif peut être adapté aux personnes âgées. Les études où une comparaison a été effectuée entre l’entretien cognitif et l’entretien cognitif modifié tendent à refléter que la consigne qui demande à l’individu de changer de perspective est superflue (Davis et al., Reference Davis, McMahon and Greenwood2005; Mello & Fisher, Reference Mello and Fisher1996). De plus, en étudiant l’entretien cognitif en fonction de l’étape de l’interrogation, Holliday et al. (Reference Holliday, Humphries, Milne, Memon, Houlder, Lyons and Bull2012) rapportent que la phase de questionnement est moins bénéfique au rappel des individus âgés, comparativement aux participants plus jeunes. Comme le rappel libre s’avère une tâche particulièrement difficile pour les adultes âgés, étant donné le manque d’indices et d’ancrage pour la récupération en mémoire (Craik, Reference Craik1994), l’entretien cognitif semble apporter une aide considérable au rappel d’informations avec les stratégies mnémoniques suggérées aux témoins.

Finalement, des analyses de puissances post-hoc ont été effectuées. Celles-ci révèlent que la puissance des études recensées était essentiellement faible ([1-β] est dans la plupart des cas entre 0,50 et 0,52). La petite taille des échantillons présentés dans les études sélectionnées s’avère une limite importante à l’identification d’effets potentiels et de covariables pouvant moduler l’effet de l’entretien cognitif. En ce sens, la puissance associée aux mesures obtenues par la combinaison des études sélectionnées dans la présente méta-analyse montre que la mesure du nombre d’informations incorrectes rappelées est également problématique suite au processus de synthèse quantitatif ([1-β] = 0,65). Il est probable que ce phénomène soit dû à une grande variabilité intersujets pour cette mesure. Comme le vieillissement normal est associé à une diminution du fonctionnement d’un vaste ensemble de fonctions cognitives, les changements chez chaque individu sont hétérogènes. Par exemple, les rappels inexacts seraient entre autres augmentés lorsque le fonctionnement frontal est diminué. Toutefois, ce déclin ne serait pas suffisant pour expliquer à lui seul l’augmentation de rappels incorrects avec le vieillissement (Chan & McDermott, Reference Chan and McDermott2007).

Conclusion

Au niveau du travail policier, les présents résultats suggèrent que l’entretien cognitif est une technique d’entrevue efficace auprès des témoins âgés sains. Elle permet le rappel d’un plus grand nombre de détails corrects, sans avoir un effet marqué sur le rappel incorrect. Toutefois, la proportion correcte des rappels effectués ne se distingue pas de celle obtenue avec les autres types d’entretiens utilisés dans les études rapportées. Ces résultats appuient l’utilité de son usage en pratique. Néanmoins, des travaux de recherche reposant sur des devis plus robustes, des analyses plus puissantes et des protocoles plus réalistes sont requis afin d’offrir des preuves scientifiques plus fortes.

Il apparait que la formation des interviewers est importante et qu’elle a un effet sur l’impact de l’entretien cognitif. En ce sens, la formation et des efforts visant l’adaptation du protocole aux témoins âgés sont suggérés. Les données actuelles ne permettent pas de déterminer si l’entretien cognitif est efficace auprès de témoins présentant des problèmes cognitifs, mais il est raisonnable de postuler que cela sera le cas, considérant les effets bénéfiques des mnémotechniques et des méthodes mnésiques associatives auprès des populations cliniques.

Sur le plan de la recherche, les devis doivent viser l’atteinte d’une puissance statistique plus importante, notamment afin de préciser si l’entretien cognitif peut également augmenter le nombre d’informations inexactes fournies par certains participants âgés. L’étude de populations variées est également recommandée, notamment d’individus présentant des troubles cognitifs légers et/ou des problèmes sensoriels, par exemple. Enfin, mieux comprendre le mode d’action de chacune des stratégies mnémotechniques pourrait permettre la mise en place d’un protocole personnalisé faisant usage d’un interrogatoire adapté aux forces et aux faiblesses du témoin.